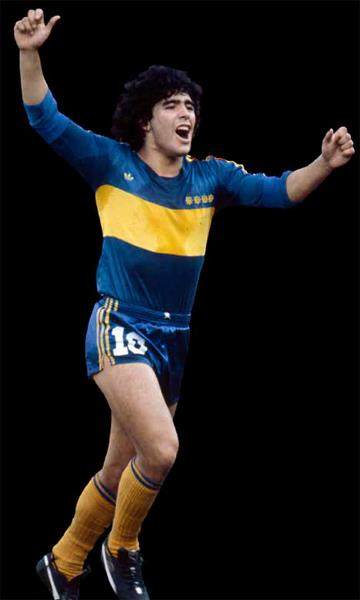

“球进了!我要哭了!天哪!足球万岁……马拉多纳,足以写进历史的带球,史无前例的脚法,他到底是哪个星球的生物?”1986年世界杯,伴随著名解说员乌戈·莫拉莱斯声嘶力竭的呐喊,迭戈·马拉多纳连过5人,攻破英格兰球门,打入世界杯历史上无可争议的最经典进球。4分钟之前,他刚上演世界杯历史上最具争议的“上帝之手”。就在6天之前,阿根廷淘汰老对手乌拉圭。绿茵场上,宿敌与宿命,阿根廷人仿佛重温百年足球梦。

爱足球,更爱阿根廷

成也英国,恨也英国。阿根廷的历史与足球,走过相似轨迹。英国良种牛,让潘帕斯从人烟稀少的草原变成世界驰名的牧场,英国人投资的铁路,令阿根廷从边远小邦跃升为发达国家。阿根廷人眼里,英国人精明又贪婪,把手伸向所有跟金钱有关的角落,也搞出数不清的新玩意。19世纪末,当阿根廷海关官员第一次检查装在麻袋里的未充气皮质足球,他大惑不解,分不出这是新式帽子还是酒袋,随手登记为“英国疯子的玩意”。那时,潘帕斯已经上演第一场足球比赛,一群远渡重洋讨生活的英国青年组成红白两队,可焦点不是足球本身。他们一度中断比赛,围在一起辩论,在淑女面前穿短裤跑来跑去,是否合乎礼仪。

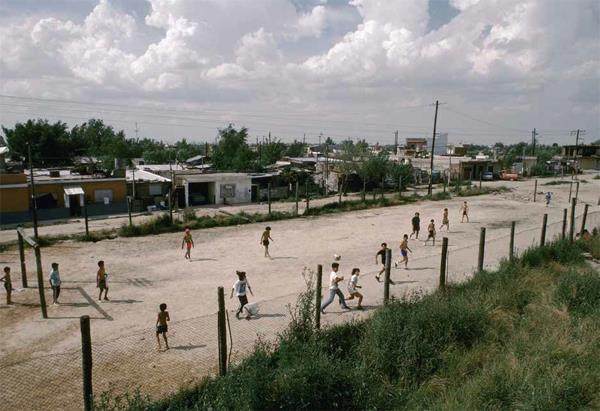

英国人的新玩意很快风靡整个阿根廷,那里从不缺少足球土壤。铁路边、码头上、草原牧场的空地里,随处可见热情奔放的年轻人,没有皮质足球,扎紧碎布头和旧报纸也能临时充数。时代推波助澜,成片工厂拔地而起,更密集的居住环境,让人们更容易聚在一起,俱乐部如雨后春笋一般涌现。然而,一个尖锐问题随即浮现:阿根廷为什么要玩英国殖民者的游戏?第一次世界大战时期,许多民族皆是如此,既自卑又自大。好在,机智的媒体人迅速给出答案:阿根廷,有自己的足球。

一个时髦观点在大街小巷传播开来:英国人踢操场足球,阿根廷人踢空地足球。操场足球不难理解,指英国贵族学校的足球训练,强调纪律与团队。空地则是一种阿根廷景观,在潘帕斯的城镇里,往往有几片高低不平的空地,不适宜建造工厂也不足以放牧,孩子们在这里踢球,靠的是技术与头脑、激情与诡诈。还有报纸总结出阿根廷独具一格的足球关键词:潘帕斯、烤肉与马黛茶。时至今日,如果你熟悉足球,一定知道它们与阿根廷的羁绊。

大萧条前后,英国资本陆续撤离,对足球日益癫狂的阿根廷人赶忙又找了一个假想敌:乌拉圭。这个邻国虽然不大,却是初代足坛霸主,率先夺得奥运会金牌。自卑又自大的阿根廷人分外眼红,急欲在1930年首届世界杯一决高下。双方会师决赛,乌拉圭坐拥主场之利,1万阿根廷人乘船跨国助威,只是没法挤进球场。4比2,世界杯金靴斯塔比莱没能拯救阿根廷,失败冲昏了头脑,愤怒的球迷冲向乌拉圭大使馆,将一场足球比赛酿成国际暴乱。报纸写道:“仿佛国家未来、社区福祉,全都靠场上这些试图把足球踢进球门的男人……”一位旁观的意大利记者则评价道:“乌拉圭是蚂蚁,阿根廷是鸣蝉。