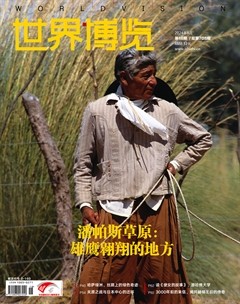

广袤神秘的潘帕斯草原上,生活着一群被称作“高乔人”的牧民。他们诞生于西班牙殖民美洲大陆之后,是当地原住民与白人所孕育的混血儿。博尔赫斯在他的作品《高乔人》中曾经这样评价这个民族:“他们跋涉于潘帕斯大草原和陡峭的山峰,苦斗于露天、蛮荒与畜群之间。已经无法判断他们的种族。作为被人忘却的当年的征服者或者移居者偶成的子孙,他们或者是印第安混血儿,有时是黑人混血儿,或者是白人。他们成为高乔人——只因命运。”(林一安译)

英雄史诗绝唱

高乔人在生活中保留了原住民文化传统,但他们却讲着一口区别于西班牙本土的西语,普遍信仰天主教。在南美独立运动中,这群马背上的牛仔扮演了重要的角色。高乔人诞生与发展的过程正如阿根廷被殖民、独立运动的历史缩影。在阿根廷文学作品中,我们总能找到他们的存在。

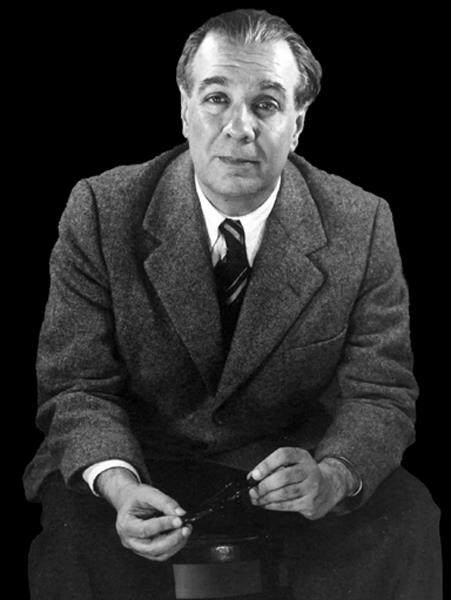

弹着六弦琴,在潘帕斯草原上放声歌唱,高乔人也是难得的吟游诗人。1872年,阿根廷文学家何塞·埃尔南德斯出版了日后在阿根廷家喻户晓的诗歌作品《高乔人马丁·菲耶罗》(《马丁·菲耶罗》的上部)。埃尔南德斯自幼跟随父亲生活在潘帕斯草原的牧场中,他不仅熟悉高乔人的生活习俗与文化传统,而且练就了出色的骑术本领。埃尔南德斯凭借他那如草原般壮阔大气的文笔,书写出高乔人粗犷、自由的性格,以及该民族与文明社会的激烈碰撞。这部传奇作品在日后受到众多阿根廷文豪的衷心推崇,20世纪20年代,热衷于高乔文学的博尔赫斯与其他阿根廷先锋派作家合办了一本名为《马丁·菲耶罗》的杂志。1953年,博尔赫斯还出版了散文集《关于〈马丁·菲耶罗〉》,向全世界推荐这部描绘高乔人的经典作品。

《马丁·菲耶罗》于1984年被引进我国,译者北京大学西语系教授赵振江将这部著作称为高乔英雄史诗的绝唱。

在诗篇的开头,埃尔南德斯极具节奏感与韵律的语言如同高乔人胯下马儿落蹄的步伐,带着读者的思绪一起回顾高乔人的历史。

复杂的起源

16世纪中期,西班牙在秘鲁设立总督辖区,管辖了南美洲大部分地区。在当时,“高乔”具有不同于今日的含义——指南锥体(南美洲位于南回归线以南的地区)农业地带的居民,以及其文化形式,也用于称呼包含潘帕斯草原在内地广人稀的高原草原原住民。学者们对“高乔”的起源众说纷纭:有人认为这一词汇来自原住民的克丘亚语,意思是“孤儿,流浪者”;也有人表示它来源于阿拉伯语摩尔方言或葡萄牙语中代表放牧工具的词;还有一种意见认为高乔一词来源于拉丁语的Gaudeamus,意为“欢乐的,愉悦的”。这些解释似乎很好地概括了高乔人复杂的身份渊源——本土的原住民与外来的伊比利亚殖民者结合,再加上天主教所带来的宗教影响,最终构成了这一特殊的族群。

时间来到了18世纪,西班牙与葡萄牙在乌拉圭地区展开了数十年的领土冲突,尽管在1750年,双方签订了《马德里条约》以重新划定南美洲殖民地边界,但该协议却完全无视皈依天主教的原住民瓜拉尼人的利益,于是草原上再次掀起了血雨腥风。