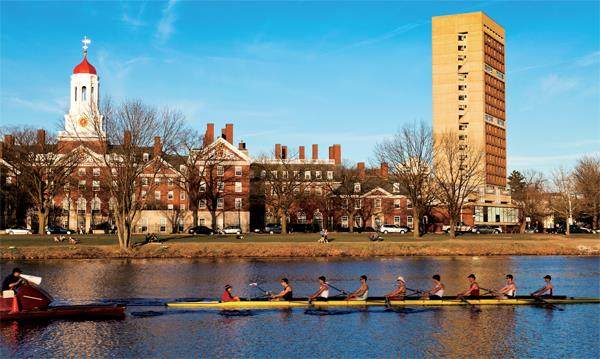

加拿大作家玛格丽特·阿特伍德在写作她的反乌托邦小说《使女的故事》时,选择哈佛为场景,解构了哈佛,便也解构了美国:在不久的未来,美国在经历战乱、政变、宪法终止和环境破坏等灾难之后土崩瓦解。借哈佛而写美国崩溃,确实是聪明之举。

阿特伍德说她于1981年写《使女的故事》是对里根当选的直接反应。她认为,里根上台,经济上开始了扩大美国贫富分化的进程,更重要的是,宗教和文化上,基督教保守派开始复苏,这两个过程一直延续到今天,导致女性的处境不断恶化。她用反乌托邦的形式,讲述当女性失去对自己身体的控制时,将会发生什么。写故事的时候,恪守一个规则:不会把任何没有历史先例的东西放进去。《使女的故事》改编成电视剧时,她参与改编制作,电视剧也遵循了这个规则。

《使女的故事》是1985年出版的。2017年,电视剧拍成。阿特伍德又写了后续《证词》,于2019年出版。2022年,《使女的故事》出版将近40年后,美国最高法院推翻了1972年通过的一直保护妇女堕胎权的罗诉韦德案, 很多州通过法律禁止堕胎,证明阿特伍德并不是杞人忧天——她虚构的反乌托邦的故事有可能变成社会现实。

阿特伍德的文学声名如日中天,每年诺奖季节,大家都要猜猜她能不能得奖。今年3月14日,我参加了一次会议,阿特伍德在大会上做了一个主题演讲,她个性鲜明,口才又好,听过之后,觉得她的书更好看了。读完《使女的故事》,再来走一趟哈佛,你会有全新的感受。

《使女的故事》中残留的哈佛遗迹

1961年,阿特伍德来到拉德克利夫学院(后并入哈佛大学),先拿了一个硕士,然后又在哈佛英语系开始攻读博士学位。阿特伍德的独立、叛逆,在哈佛期间就已经初露端倪。她和她的男友波尔克参与当时校园中抗议越战的各种活动。他们结婚,部分原因是为了帮助波尔克逃避兵役,虽然婚姻只延续了5年,但结婚本身,其实也是一种抗议行为。

《使女的故事》中的基列国就在剑桥和波士顿,小说和电视剧中,都用了阿特伍德所熟悉的场景和地点。