坐乃至于久坐在现代社会中已成为一种常态,那么,在没有现代家具的时代,古人是如何找到舒适和尊严的坐姿,优雅地度过每一天的呢?

不妨从“举案齐眉”这个故事说起,说的是梁鸿是贫穷但有节操和学识的隐士,孟光给他上饭时都会将托盘举到眉头高度,现在看来孟光的做法令人不解。

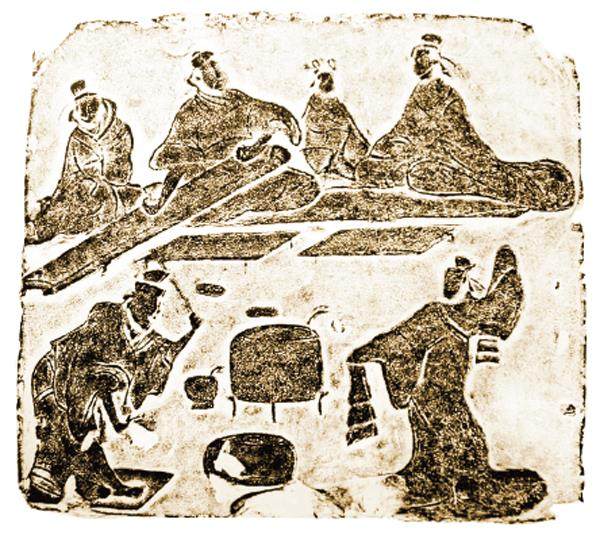

但在梁鸿、孟光所处的时代,据案分食是人们一直以来的就餐习惯和常规操作,大家席地而坐,每人面前放个案,案上再来份饭。只有到高足家具出现、围桌而坐后,夫妻再分食,才会显得生分。

概而言之,汉代之前,人们以席地而坐为主;汉魏南北朝时,又出现了以床榻为中心的起居格局;唐代时,高足家具逐渐进入人们的生活,席地而坐这才向垂足而坐转变。

说起来,在古人的生活中,室内的家具、陈设都不是小事,它关乎着礼教、习俗、人与人之间的感情,等等。而坐姿也不仅是一种休息方式,更是礼仪和身份的象征。

席地而坐究竟是怎么坐?

现代汉语中,有许多带“席”的词,如主席、出席、入席、退席、席位、割席、一席之地等,它们其实都是古代席地而坐起居习俗的遗绪。

早期的中国社会,人们是席地而坐的,汉末三国时的管宁割席断交,说的就是这个习俗。管宁、华歆为同学,管宁追求的是大隐,对华歆的入世表现很不赞同,所以,他将两人同坐的双人席割开,以示绝交。

早期社会的席很重要,从天子诸侯的重大国事活动,到士庶的婚丧、宴请、读书等,凡是在室内举行的,都要在席上进行。

席也叫筵,先铺的、铺在最下面的称筵,后铺的叫席。筵在下,所以面积比席大,筵用竹编成,硬而耐潮湿;席用蒲草、芦苇编成,柔软而适合人坐卧踩踏。

举行宴会时,酒食陈于席上。这样,“筵席”一词就逐渐由宴饮的坐具,演变为了酒席的专称。席地而坐时,席的层数、花纹、摆放位置等,都与身份挂钩,它是礼教的组成部分。

铺设筵席,筵只铺一层,席则因地位尊卑会有增减,礼制规定,天子之席五重,诸侯三重,大夫两重。

布席也有规矩,席的摆放位置,要体现尊卑。南北向摆设的席,以西方为上首,东西向摆设的席,以南方为尊。

席中,西方的座次最尊贵,宾主、师生相见时,宾客、老师被请入西席,以示敬重,所以西席也称“宾席”,宾客、老师尊称“西宾”“西席”。