阿塔卡马沙漠被认为是地球上最像火星的地方之一,平均年降水量不足5厘米,是全世界除两极之外最干燥的地区,被人们称为“世界干极”。 有研究称,在这里的某些地方,甚至连细菌都活不下去。然而就在这样看似极度荒芜的世界角落,却是观星的天堂。

世界上最干旱的角落

为何仅一山之隔的亚马孙平原遍布热带雨林,这里离海岸不远,却如此干燥?这是因为带着水汽的大西洋暖湿气流会被高大的安第斯山脉阻拦,阿塔卡马沙漠的西部又有强大的秘鲁寒流经过,产生减温减湿的影响,而这里常年盛行的东南信风又是从大陆吹向海洋,无法为大陆带来水汽。加之这里地处低纬度,全年受副热带高气压带控制,气温高且蒸发量大,盛行的下沉气流使空气变得非常干燥。

但这干极之上,却有着全世界最大的天文观测区,一架架望远镜仰望苍穹,参悟着宇宙古往今来的密码。

出发,到南半球去!

第二次世界大战后,美国登上了天文学研究领域的巅峰,不服气的欧洲天文学家决定联合起来在南半球建立一个天文台,因为当时天文界对南天的观测不够充分。在南非3个世纪以来的天文观测经历也让他们认识到,那里的观测条件远远超过欧洲,所以一开始,他们把目光放在了南非的沙漠中。

无论是稠密的大气还是大气中的水分子,都会让望远镜接收到的星光出现衰减,所以天文台的选址不只要足够黑暗,也要高、要干,更要晴天多。还要大气足够稳定,以保证足够的视宁度,严格控制星光受空气流动影响而发生的弯折和抖动幅度。

曾任汉堡大学天文系主任的海克曼从他同样忙着给天文台选址的美国学生那里听说,安第斯山脉脚下的智利,无论是视宁度、夜间温度变化幅度、晴夜数等,都比南非更有优势。

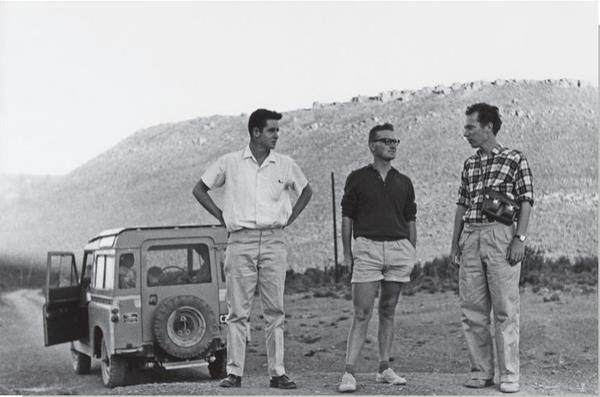

于是,欧洲南方天文台(简称欧南台,缩写为ESO)的筹建者们开着破旧的吉普车进了阿塔卡马沙漠,最终确认拉西拉山作为台址(La Silla,西班牙语意为鞍状山)。接下来,欧南台从智利政府那里买下了一块以拉西拉山为中心的800平方公里的土地,智利政府仅象征性地收取了8000美元。很快,这里成了世界三大天文台址之一——另两个分别在夏威夷的莫纳克亚山和大西洋上的加纳利群岛。

和莫纳克亚山相比,阿塔卡马沙漠中的天文台站分布更广。欧南台由南到北先后建成了拉西拉天文台、帕瑞纳天文台(Paranal Observatory)、查南托天文台(Chajnantor Observatory),横跨5个纬度。