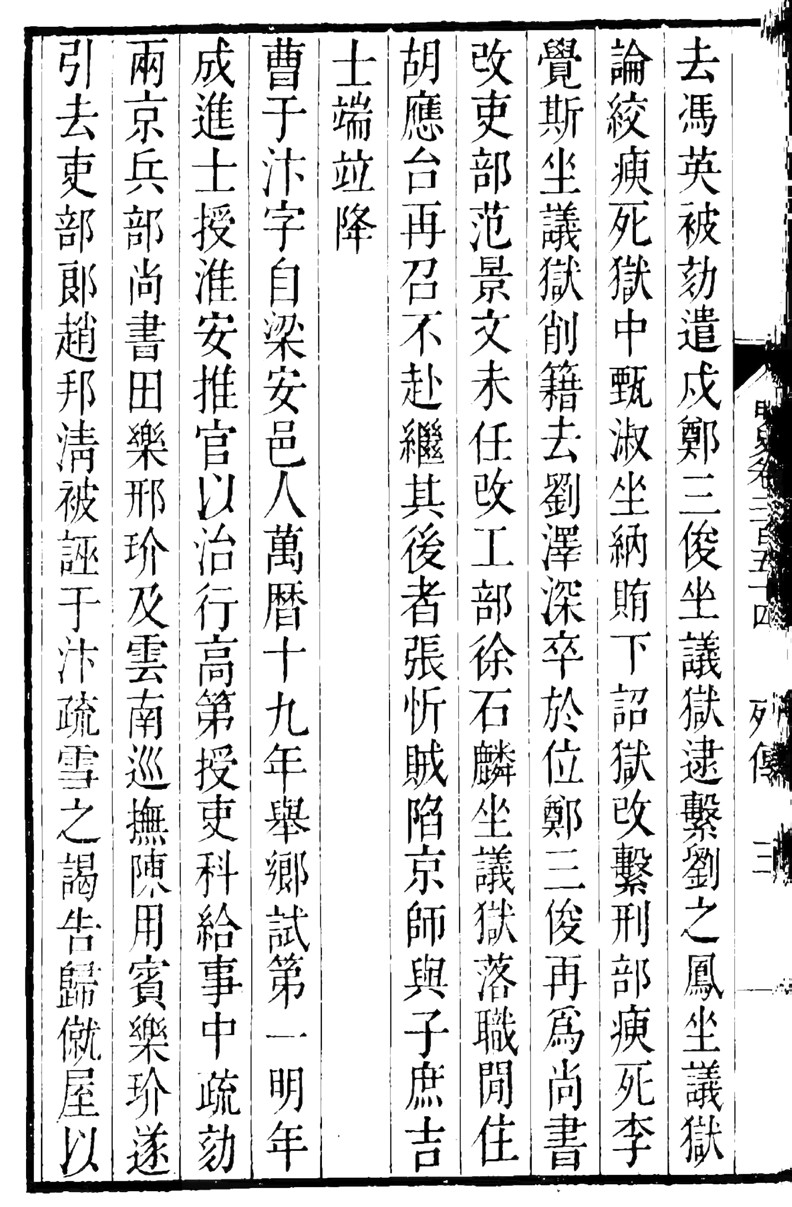

曹于汴(1558—1634),明代山西解州安邑县(今运城市盐湖区)人,字自梁,号贞予。万历进士,历任淮安府推官、吏科给事中、太常寺少卿、大理寺少卿、左都御史等,去世后追赠太子太保。在明代后期的官场上,曹于汴以直言敢谏、志行高洁、风节凛然著称。

山西解元

曹于汴自幼聪颖,少年读书时,见到明代河东大儒薛瑄、心学大师王阳明两位圣贤的语录,便认为圣贤之事,人人都能做到,于是就刻了一块吊牌,上面写着“谨言慎行”四字,系在自己的手腕上,时刻提醒自己,要以圣贤为榜样,探究天人、性命的奥理,兼通经世之学。

在读书期间,曹于汴潜心求学,知识渊博,理学造诣达到一个很高水平,但因为家庭贫寒,为养家糊口,先当了十几年私塾教师,直到万历十九年(1591年),已经33岁时,才到太原参加乡试,结果一鸣惊人,考取了举人第一名,称为解元,这给安邑乃至整个河东地区带来很大荣誉,河东盐运使非常高兴,特别奖励了他10车超掣的盐引。但曹于汴“端方不苟”,不接受任何贺礼,婉言谢绝。

平反冤狱

曹于汴考中举人的第二年春天,到北京参加全国的会试,又考中进士,被授为江苏淮安府推官。推官是知府衙门的佐贰官,协助知府审理案件,考核官吏,教化百姓。

淮安府所属的山阳县有一位姓章的男子,娶了清河县一位姓邹的女子为妻。一次,邹氏回娘家探亲,要回来的时候,章某因为有事,就派他的弟弟前去妻子的娘家迎接。叔嫂二人回来的路上,需要乘船过河,上岸后,邹氏要在路边小憩一会,小叔子便抱着侄儿先回家。章某在家左等右等,一直不见妻子回来,便和弟弟原路返回寻找,找到岸边也不见妻子,老丈人怀疑女儿是被章某的弟弟在接回的路上所谋害,便告到山阳县衙。章某的弟弟受不了山阳县令的严讯逼供,只好承认是他所杀。不久,案件定谳,章某的弟弟被处斩。

第二年,章某的邻居在外地的一个客栈偶然看见了邹氏,才得知她那天在回来的路上,上岸小憩时,被一个过路的男子所劫持,流落到此。章某的邻居随后将劫人的男子扭送到官府。章某得知消息后,便到山阳县衙喊冤。县令心里有鬼,便一直压住案子不审。案子拖了两年,犹如石沉大海。曹于汴接手后,仔细复核,层层审问,逐一查证,最终将劫人的男子依照刑律处以斩刑,山阳县令被免职,将邹氏归还给她的丈夫。

褒扬孝行

曹于汴是理学家,注重以孝化人,以孝治政。他曾教导学生说:“人生只是一个孝,孝则蔼,蔼若春……凡不孝者,其心惨如秋。”担任推官后,凡是与社会教化有关的事情,他都愿意倾全力帮助。比如下乡期间、公差之余,他搜集、记录烈士、节妇、烈女的事迹。

山阳县有一位19岁的女子谢氏,姿容秀美,嫁给生员孔椿仅半年时间,孔椿就因病去世。不久,谢氏生下遗腹子孔金,有亲友劝她改嫁,谢氏断发明志,决心为夫守节。此时,淮安府有个叫杜言的大盐商,浪荡无形,听说谢氏年轻貌美,正在守寡,就想强娶为小妾,谢氏被逼无奈,投淮河自尽。孔金长大以后,知道了母亲的遭遇,决心为母亲伸冤,于是沿街乞讨,几次到县衙、府衙、巡抚衙门投递冤状。但因为杜言上下打点,四处贿赂,导致案子久拖不决。而且,杜言还想借机谋害孔金的性命,彻底解除后患。孔金见投告无门,只得回到家乡,在父母墓旁搭建了一间小棚,住在里面,昼夜涕泣。到了万历年间,淮安知府张守约受理并查实了此案,事情刚有眉目,不料张公因病去世,杜言再次通过行贿得以逃脱。孔金继续哭讼,反而被衙役打得体无完肤,后来江苏巡抚过问此事,才彻查此案,将杜言处斩。