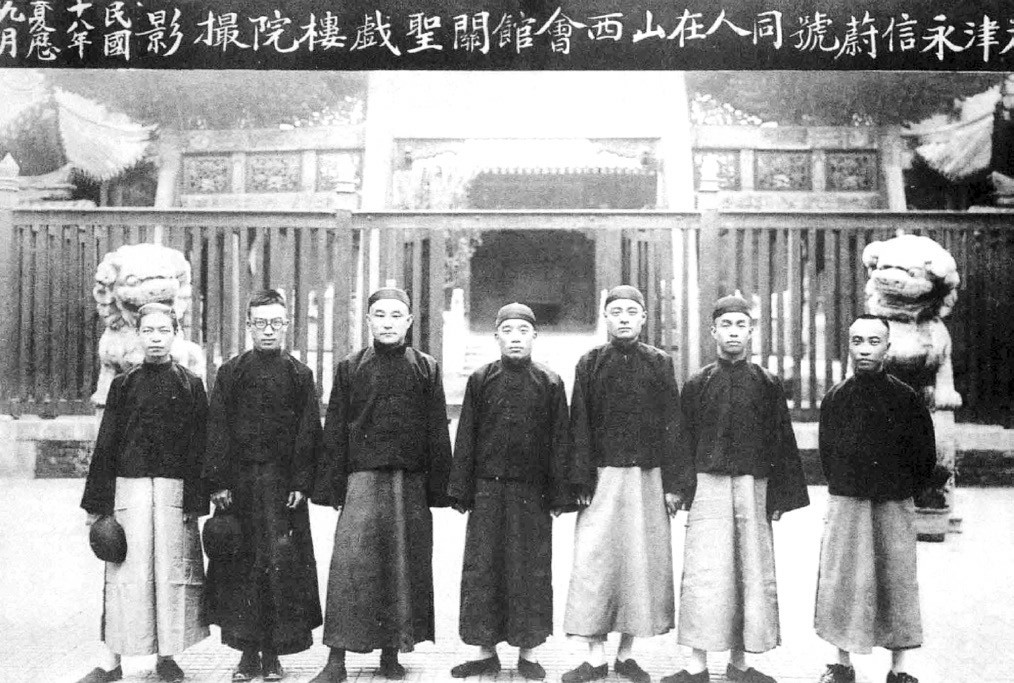

清代乾嘉时期是晋商的鼎盛时期,这一时期天津的晋商实力十分雄厚,人数也十分可观。他们在天津城内建起了两座山西会馆:一座位于河东粮店街,建成于乾隆二十三年(1758年),初名“晋都会馆”,嘉庆十一年(1806年)改建为“山西会馆”;另一座位于北门外估衣街,建成于道光九年(1829年)。粮店街山西会馆和估衣街山西会馆虽然都是晋商所创建,但前者偏重于祀神联谊,后者则被晋商十三帮作为公议商务之所。天津市档案馆藏有这两座山西会馆的原始档案,本文主要依据这些档案,辅以其他史料,对两座山西会馆功能重心的演变做一次梳理,由此揭示晋商在天津发展的历史脉络。

山西商号创建晋都会馆

乾隆二十年(1755年),在天津经商的山西翼城人冯承凝倡率“贸易天津”的同乡捐资修建晋都会馆。会馆选址于海河东岸粮店街,这里是天津较早的商业区之一,也是晋商在天津较早的聚集地。会馆历时三年建成,有大门一间、仪门一座、客厅三间,院中正厅三间、厢房六间,其余便是过道、偏房、茶房等附属建筑。根据乾隆二十六年(1761年)《创建晋都会馆记》所列出的名单,捐资者共有121名,除了漫漶难以辨识者、开列个人姓名者以及标明当铺、锅店等行业者外,其余大部分是名为“某某号”的商铺。

在旅津晋商中,盐商占有相当大的比重。早在雍正年间,长芦盐商六纲中山西籍者至少居半(当时长芦盐商的六纲是:浙晋纲商、晋昇纲商、晋源纲商、晋泽纲商、庆丰纲商、河东纲商,从纲名上即可看出盐商的籍贯)。当时长芦盐商共有二百四十余名,那么山西籍盐商至少也有一百余名。天津是长芦盐业的中心,大部分盐商都居住在这里,山西盐商也不例外。乾隆朝长芦盐业规模更大,天津的山西籍盐商更多了。乾隆二十年(1755年),天津实力最强的盐商中有两家是山西籍,即皇商范宗文和凤台王克大。但是需要注意的是,盐商通常以引名示人,而引名极少称为“某某号”,所以上面碑记所记载的捐资者中,似乎并无盐商,至少范宗文和王克大并没有加入。乾嘉时期为长芦盐业的鼎盛时期,设有芦纲公所,同籍的盐商被以商纲的形式组织起来,这种制度已经十分成熟,对他们来说,参与会馆组织的必要性并不大。因此,晋都会馆的倡建者和主要参与者,是盐商之外的其他旅津晋商。

乾隆三十七年(1772年),在津晋商李守祖、赵云鹏等发起重建晋都会馆,捐资者共148家,其中大部分是名为“某某号”的商户。到了嘉庆十年(1805年),山西人“来津贸易者纷纷络绎,较之前增广倍蓰”(嘉庆十一年即1806年《改建山西会馆序》),原有的会馆规模相对较小,以至于不敷使用。于是在津晋商将晋都会馆改扩建为山西会馆,倡议者是会馆的18名“财神会聚金经理人”,总理人为续日隆商号,捐银者为“本津之晋贾及外镇之西商”,大部分为商号,还有少量货栈、当铺。经过两次改扩建,这座会馆拥有了祭祀关帝的大殿、精美的游廊戏楼,于是“恢恢乎阔大,巍巍乎而可观”了。

《创建晋都会馆记》记载,冯承凝倡建晋都会馆的原因是:“吾同乡旅寄天津者甚夥,但各事其事,各业其业,里许咫尺间岁不一晤,至乡情日离而不相联矣。”而且关帝“为吾乡正神”,却无处供奉。概言之,晋都会馆创建的目的就是为旅津晋商提供一个“栖神之处、会聚之所”。“晋都”即山西曲沃一带,是晋国古都、三晋文化的发源地,以此命名会馆,可见创建者造福旅津三晋同乡的初衷。乾隆三十七年(1772年)《重建晋都会馆记》具体描述了晋都会馆的功能:“每岁仍于四月八日设供献戏,即每月朔望亦必展拜尽礼;或自愿酬报,不拘月日。”嘉庆十一年(1806年)改建后,其职能仍然是“□属会于同堂,崇隆祀典;通省联为一契,敦重乡谊”,以达到“□□于斯,宴于斯,集桑梓尚义气于斯,三晋一家”的目的。