被梁启超称道的“清初六大师”,除傅山先生之外,均在生前即刊刻著述行世,《霜红龛集》则是在傅山先生离世63年后的乾隆十二年(1747年)才由张耀先收集整理刊刻而成。傅山生前,也仅有顺治十八年(1661年)前的206首诗作收录于戴廷栻刊刻的《晋四人诗》,名曰《霜红龛诗略》。乾隆十二年(1747年)在江苏宜兴刻成的《霜红龛集》,世称“张本”,收入各类诗712首,同时收入赞28篇、赋5篇、文53篇,附录诸家赠答诗章30篇。书板刻成之后,正是清廷下令全国呈送各种图书、借机大兴文字狱的暗黑时刻,张耀先不得已而挖改部分内容,再后来见形势愈发严峻,又将其全部焚毁。

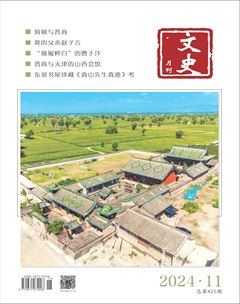

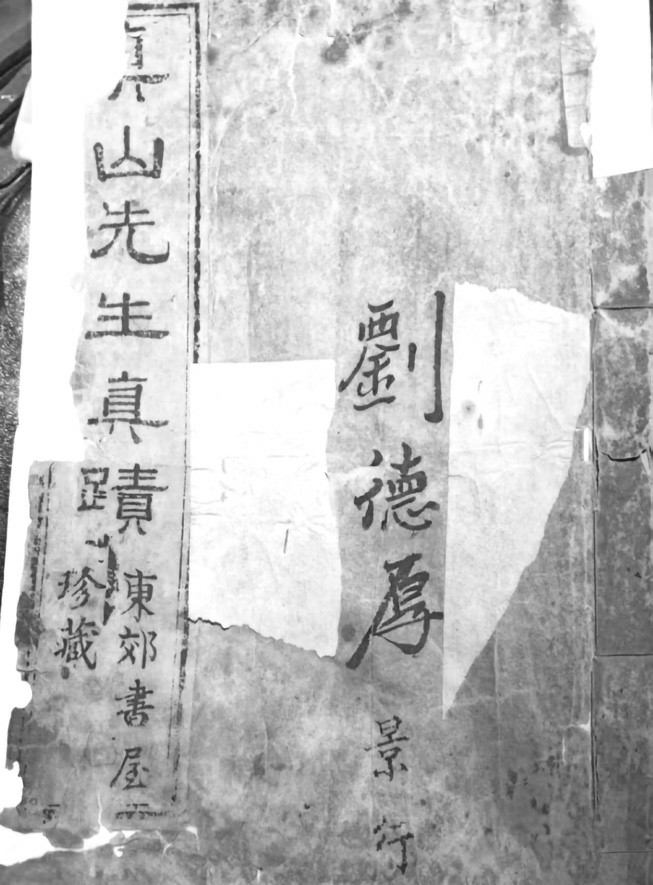

东郊书屋珍藏《真山先生真迹》

嘉庆后,清廷对于文化方面的管制有所松动,收集刻书之事才算渐回正轨。阳曲翰林张廷鉴,多年致力于搜罗傅山墨迹,从傅山五世孙履巽处得十余家藏抄本,将“张本”《霜红龛集》所没有的,编为《傅青主语言拾遗》六卷。道光二年(1822年)正月,张廷鉴、张廷铨兄弟以家塾为名,聘请五台徐润第、崞县张震、寿阳刘䬠汇聚张宅,围绕傅山研究开展了为期一年的学术活动。徐润第、张廷鉴侧重从义理上研讨傅山文献,讲求性命之学;张震侧重对傅山文献作“音注辨讹,只就字书某音、某解、某貌释之”;张廷铨、刘䬠侧重傅山生平与傅山诗文的搜辑整理。张廷鉴急症过世后,张廷铨与刘䬠合作三十年继续搜辑完善,辑成稿本四十卷。凡是张耀先刻本有的,题目上标注“原”字,没有的标注“补”字,并将徐润第的评语、张震的注音辨讹都择要采录,附于各篇之后。咸丰四年(1854年),以《霜红龛集备存》刊刻行世,世称“刘本”。与“张本”相比,“刘本”内容有数倍之多。这些补入的傅山文献中,除了傅履巽家藏抄本外,大都搜罗于民间,其中即包括《叙灵感梓经》与《文章小技于道未尊》。

新近发现的“东郊书屋珍藏《真山先生真迹》”,尽管仅见其部分内容,即草书《叙灵感梓经》局部与楷书《文章小技于道未尊》局部、《征君傅先生传》局部,但考证研究发现,斯册对于乾隆十二年(1747年)后傅山文献与书法的传承有着较为重要的价值,兹详细考证如下:

新见之“东郊书屋珍藏《真山先生真迹》”与诸本之比较

甲辰年初,发现藏友“东郊书屋珍藏《真山先生真迹》”图片9张,内容分别是草书《叙灵感梓经》局部,楷书《文章小技于道未尊》局部,《征君傅先生传》局部。尽管并非全貌,但也可窥斑见豹,可与各版本所录同条相比:

其一,草书《叙灵感梓经》局部。比之于刘本《霜红龛集备存》与《傅山全书》,仅有首末两段文字局部,即全篇五分之一强,落款后钤有“傅山印”朱文印章。殊为珍贵的是后附之跋文,乃赵鹤录张思孝(即张耀先)语:“先生文笔纵逸,不循近世古文词常格,自是方外别体,不得以文律求之,然由净明之旨而要归于仁义,详引忠孝节烈事以申明之。语句翻覆,其所以觉俗砭愚者,实恳其挚。读者倘肯析疑而详玩之,不惟自鉴鉴人,得甄别淑慝之确解,亦可以悟君子名教立身之真谛。至其书法之美,人所共知,无庸缀言矣。是闻诸张思孝先生云。涂水后学赵鹤谨识。”后钤二印,一为“赵鹤”,白文;二为“鸣皋”,朱文。

其二,小楷《文章小技于道未尊》局部。比之于刘本《霜红龛集备存》《傅山全书》(《不为人役》)等,仅缺“人辄云真我书。人但知子,不知侄,往往为吾省劳。悲哉!仁径舍我去一年矣。每受属抚笔,酸然痛心,如何”,但落款“乙卯五月偶记”多一字“山”,为“乙卯五月山偶记”,钤印“傅山之印”,朱文。

其三,小楷《征君傅先生传》局部。比之于《傅山全书》附录诸篇傅山传文,尽管内容大同小异,但无一文与此完全相同,乃王士祯《池北偶谈》附录之《征君傅山传》内容:“征君傅山,字真山,一字公佗,太原府人。母梦老比邱而生,复不啼。一瞽僧至门云,‘既来何必不啼’,乃啼。六岁食黄精,不乐谷食,强之乃复食。读十三经、诸子、史,如宿通者。崇正十年江西(‘江西’二字他本无)袁临侯继咸督学山西,为巡按御史张孙振诬劾被逮。山橐饘左右,伏阙上书白其冤。谕(德)君马君常世奇作《山右二义士传》谓山与汾阳薛宗周,比之裴瑜、魏劭。乱后,梦天帝赐以(‘以’字他本无)黄冠衲衣,遂为道士装。医术如(‘如’字他本作‘入’)神,有司有以医见则见,不然不见也。康熙戊午征聘至”(“京师,以老病辞……乃行否即与杖”缺失)。

“东郊书屋珍藏《真山先生真迹》”考

判断上述“东郊书屋珍藏《真山先生真迹》”真伪,必须回答以下三个问题:

其一,涂水为何地。

涂水称谓甚早,是中国设县之始的七县之一,地缘在现榆次东阳一带,《左传·昭公二十八年》记载:“魏献子为政,分祁氏之田以为七县……知徐吾为涂水大夫。”《春秋舆图》记曰:“涂水故县在今榆次西南二十里。”古代文人往往以古地名标志籍贯,斯册之涂水当指代榆次东阳一带无疑。