作为国家水网的主骨架和大动脉,南水北调工程规划受水区面积145万平方公里,受益人口约5亿人。“南水北调,我很关心,这是国之大事、世纪工程、民心工程。”习近平总书记十分牵挂这件大事。

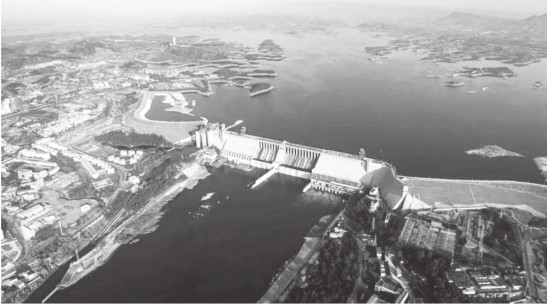

从高空俯瞰,先期建成通水的南水北调东、中线一期工程自南向北从城市到乡村,呈两条带状水网辐射京津冀豫苏鲁皖7省市,初步织就一张优化水资源配置的跨流域跨区域骨干水网。

目前,南水北调东、中线一期工程为沿线7省市40多座大中城市、1.85亿人提供稳定优质水源,有力改善了北方地区特别是黄淮海地区水资源条件和水资源承载能力,已经成为中国式现代化新征程上的水资源重要支撑和水安全战略保障。

从一滴奔流的南水中感受中国力量

自古以来,我国基本水情一直是夏汛冬枯、北缺南丰,水资源时空分布极不均衡。全国水资源量的81%集中分布在长江及其以南地区,淮河及其以北地区水资源量仅占全国的19%。黄淮海流域作为我国重要的人口和经济密集区,水资源总量仅占全国的7.2%。

建设南水北调工程是党中央、国务院在综合考虑我国自然资源条件、经济社会发展布局、未来发展趋势的基础上,审时度势、高瞻远瞩作出的重大决策,也是关系到我国北方缺水地区数亿人口生存和发展的必然选择。

从1952年毛泽东主席提出南水北调的宏伟构想,到2002年国务院正式批复《南水北调工程总体规划》并动工实施,前期论证工作经历了长达半个世纪,5部委(局)、9省(直辖市)、24个不同领域的规划设计及科研单位的6000多人次的知名专家、院士献计献策,共召开100多次研讨会,对50多种南水北调规划方案比选论证。

最终,南水北调工程形成了分别从长江下游、中游和上游调水的东、中、西三条调水线路,沟通长江、淮河、黄河和海河四大流域,初步构筑起我国“四横三纵、南北调配、东西互济”的水网总体格局。

2002年底,南水北调工程开工建设,作为一个系统工程,不仅包括水利工程建设,还涉及征地移民、治污环保、文物保护、节约用水、地下水控采等工作领域。数十万工程建设者矢志奋斗、顽强拼搏,43.5万征迁移民群众顾全大局、无私奉献,各地区各部门和衷共济、团结协作,形成了实施重大跨流域调水工程的强大合力,南水北调东、中线一期工程分别于2013年11月15日、2014年12月12日建成通水。

广大科技工作者攻坚克难、科学创新,相继攻克低扬程大流量泵站、超大型渡槽、大口径输水隧洞、新老混凝土结合、膨胀土施工等一系列技术难题,形成了63项新材料、新工艺,110项国内专利,确保了东、中线一期主体工程按时完成建设任务、工程质量总体优良。

据统计,南水北调东、中线一期工程总投资3082亿元。工程累计完成土石方挖填量25.5亿立方米,混凝土量9188万立方米,如此巨大体量的水利工程前所未有。

2021年5月14日,习近平总书记在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上指出,南水北调等重大工程的实施,使我们积累了实施重大跨流域调水工程的宝贵经验,一是坚持全国一盘棋,二是集中力量办大事,三是尊重客观规律,四是规划统筹引领,五是重视节水治污,六是精确精准调水。