“35岁当教授,42岁当院士,什么什么什么的光辉灿烂的简历,你们觉得我这个人聪明吗?”

台下的学生们齐刷刷地回答:“聪明!”

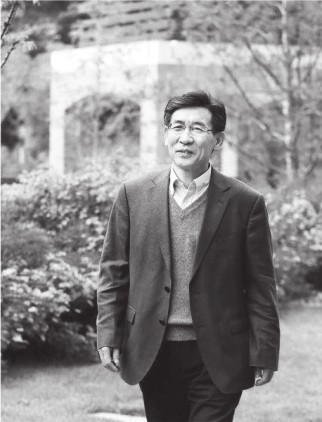

台上演讲的人是中国科学院院士、南方科技大学校长薛其坤。2021年,这段演讲在短视频平台火了,网友们调侃他是在“凡尔赛”(网络用语,意为用低调的方式展示自己的优越)。

今年6月24日,当薛其坤斩获国家最高科学技术奖时,人们再次关注到他身上的“优越点”:年龄。他尚未满61岁。从2000年颁发国家最高科学技术奖开始,直到今年之前,获奖人在获奖时的平均年龄大约是83岁。而薛其坤在尚未满61岁的时候就获得此项殊荣,实属“年轻”。人们大多认为,“他一定是个天才”。

可在薛其坤看来,真正天赋异禀的人寥寥无几,他打了个比方:

“‘天才’和众生一起登山。‘天才’日夜兼程,风雨无阻;普通人累了就休息,走走停停。当‘天才’登顶后,发现身后竟无一人;而此时在山腰休息的普通人看到他登顶会说,‘登顶的果然是天才,我们自愧不如啊’。”

攀登科学的顶峰,是关关难过关关过,薛其坤深知他是那个日夜兼程赶路的人。正如他对记者所言:“要想有所成就,要用一分天分,付出九十九分的努力。”

那时,他的课桌是劈开的树桩,连凳子都需要自己带。

考了两次39分

薛其坤的故事,起点是典型的励志和“逆袭”。

1963年12月,薛其坤出生在山东省蒙阴县。这里地处沂蒙山区腹地,“蒙阴”就是“蒙山之阴”。独特的岱固地貌赋予这里山岭纵横的秀丽风光,也让这里经历了长时间的贫穷。薛其坤是看着父母起早贪黑干农活的背影长大的。那时,他的课桌是劈开的树桩,连凳子都需要自己带。

在堂兄弟的记忆中,儿时的薛其坤对待学习总是“很拧”(山东方言,意为执着)。吃饭时想到搞不懂的问题,他就放下碗筷到一边想,直到完全弄懂才继续吃。恢复高考后的第三年,薛其坤走上了高考考场,物理满分100分,他考了99分。这个普普通通的农家子弟得以走出沂蒙山区,被山东大学光学系激光专业录取。

在山东大学的4年,尽管薛其坤没有缺席过一堂课,却不是班里学习成绩的佼佼者。本科期间,他获得的最高荣誉是:大二时与室友合写的一篇论文得了学校举行的五四青年节科学论文比赛一等奖。这大大激发了他从事科研的热情。

1984年,薛其坤大学毕业,怀着对科研的朴素向往,他决定报考研究生。然而,第一年考研,他的高等数学只得了39分。他毫不犹豫选择“二战”,这一次大学物理又得了39分。

两次39分的打击足以让一般人退缩,但从小苦到大的薛其坤不一样。“我也有过不愉快,可是这种情绪不会持续几分钟。”相反,薛其坤意识到自己在基础知识上的短处,将连续失败视作把基础知识打扎实的好机会。1987年,薛其坤“三战”终于成功,进入中国科学院物理研究所学习。

在这里,他的研究方向是凝聚态物理。这是一门研究凝聚态物质的物理性质与微观结构以及它们之间关系的学科,而场离子显微镜就是能够进入微观世界的“眼睛”。在导师陆华的带领下,薛其坤每天至少要试做3个场离子显微镜的样品针尖。两年下来,他做了1000多个针尖,“手艺”已臻化境。不过,薛其坤没有得到一套像样的数据能写一篇论文毕业。“因为当时的仪器设备经常出问题,我在物理所修了4年的仪器。”

1992年,薛其坤在导师的推荐下,作为中日联合培养博士生,前往日本东北大学攻读博士学位。日方的联合培养导师是樱井利夫,一位物理学界学术“大拿”的关门弟子,主要研究领域是1981年才发明的扫描隧道显微镜相关研究。

在樱井利夫的实验室,薛其坤经受了“早起晚归”的严峻考验。

首先遇到的是作息关。“困啊!”薛其坤直言。樱井利夫以严格著称,他的实验室被称为“7—11实验室”:每周6天,早上7点需到达实验室,当晚11点之前不允许离开。困意袭来时,为了使自己能头脑清醒地学习,薛其坤就“拧”自己的腿。实在顶不住了,他就跑到卫生间,坐到马桶上打一个盹儿。“不能打的时间长了,20分钟左右就得出去,否则会被人发现。”

其次是语言关。因为不懂日语,英语听力又差,薛其坤起初几乎听不懂老师们的指令,当老师们带着其他学生一起做实验的时候,他连碰都不敢碰,只能怔怔地看着。老师们也看不上这个连语言都不通的学生:“你连我的话都听不懂,我还怎么教你?”老师们说这些话时,薛其坤能察觉到他们带有不信任的眼光。

背井离乡、工作高压、语言不通、不受待见……这让薛其坤感到前所未有地受挫。“一年有七八个月的时间想放弃,想回家、想回国。”

确实有一部分同学熬不住离开了这个实验室,但薛其坤坚持了下来。