2024年三季度,中国各造船厂纷纷传出船舶按期出坞的好消息。

8月11日,中国船舶集团有限公司旗下江南造船(集团)有限责任公司(简称“江南造船”)4号船坞迎来一艘99000立方米超大型乙烷乙烯运输船(下称“VLEC”)和一艘7800车位汽车运输船(下称“PCC”)同时出坞;8月23日,江南造船为新加坡太平船务建造的14000TEU(标准集装箱)液化天然气(下称“LNG”)双燃料集装箱船系列船第二艘(H2786船),在3号船坞顺利出坞;9月5日,上海外高桥造船有限公司(简称“外高桥造船”)为Thenamaris公司建造的11.4万吨阿芙拉型成品油轮H1572船也顺利完成出坞……

出坞这一环节指修建完毕的船舶正式入水,是整个造船流程中的关键节点。只有按时、顺利出坞,才能够确保后续试航、完工交船等工作顺利开展。因此,这个环节在造船业中也通常被称为“吉水”仪式,寓意船舶顺利平安入水。

仪式开始后,造船人会密密麻麻地站在岸上,望着那艘自己设计过图纸、亲手焊过铁皮、亲身参与过修建的船舶。“大考”即将来临,人们不由自主地攥紧拳头,希望它能顺利离开船台、平稳上水,最后靠泊于船厂码头。

他们在岸上所持的心态,与国人注视中国造船业出海的心情无异。

46年前,中国造船业像一艘被困在船坞里的“旧船”,沿袭着一套与西方标准不同的船舶设计建造模式,基本背离国际市场。

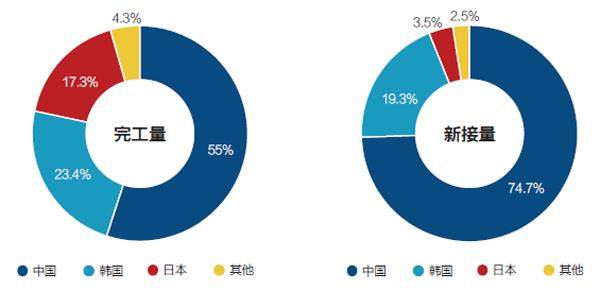

2024年,中国造船业已经驰骋在波涛海面上,连续14年保持造船完工量、新承接订单量、手持订单量世界第一,市场份额超过50%。也就是说,世上每两条船完工,就有一条由中国制造。

出走是小船,归来是巨轮,但中国造船出海史也并非一帆风顺。2008年金融危机爆发导致全球经济遇冷,全球造船业跌入下行周期,中国造船业也曾被卷入其中,大量造船厂面临破产和资源重组,从2009年到2016年,中国活跃船厂数量便减少了226家。

2024年,作为全球第一造船大国,中国也更紧密地被卷入了国际船舶市场。在新到来的船周期面前,机遇与风险相伴随。

1981年接轨国际:首艘现代化船舶交付

现代造船业发源于掀起工业革命的欧洲,招商银行研究院研报指出,该产业是典型的资金、技术、劳动力密集型制造业,也因此,其产业转移路径符合产业梯度转移理论,即由工业化及劳动力成本的高梯度国家地区向低梯度国家地区转移。

19世纪末,控制全球贸易的英国,生产了全球60%以上的船舶,并拥有世界50%以上的船队,占据了市场的绝对主导权。

图1:2024年上半年造船业国际市场份额占比

而在20世纪中期,通过明治维新完成工业化转型的日本,也开始在造船业崭露头角,在二战后复苏的全球化贸易中,其凭借工业化基础和劳动力价格优势成为新的世界第一。

到了20世纪后期,日本造船业由于1973年第一次石油危机受到重创,此时韩国凭借政府保护政策、资金支持和廉价劳动力优势而崛起,以低价迅速抢占造船市场,从日本手中接过了“世界第一大造船国”的位置。

与这条国际产业转移路径并行发生的,是中国造船行业的现代化和市场化转型。此时谁也想象不到,还没有现代造船业的中国,居然会成为下一个世界造船冠军。

1978年以前,中国的船舶工业仍处于统包统管阶段,属于国防工业管辖,主要依靠军品订单。但由于当时国内船市低迷,造船单位面临着“无米下锅”的局面,各地方船厂向北京寄出一封封“要任务、要订单”的信函,收到的回信是“自己养活自己”。

时任国家第六机械工业部(下称“六机部”)部长柴树藩在全国船舶工业领导干部会议上明确传达:一是各单位要自己去“找米下锅”,二是中国船舶要打进国际市场。这一指示后来被形象地称为“推船下海”,意味着中国造船业将开始调转船头,面向广阔的市场。

自此,中国造船工业体系开始转型,从计划经济体制下的军用品生产转向以民用工业为主、以国际市场为目标的市场化。

愿景很美好,中国造船却面临着订单、产能及技术“从0到1”的严峻困境。

没有国际订单?六机部反复讨论后决定,“先争取中国香港船东到国内订船”作为国际市场突破口,最终,他们把在中国香港航运界举足轻重的爱国人士包氏兄弟视为首选船东。

经过联系和商议,包氏兄弟与六机部一拍即合,将原计划在日本建造的2.7万吨散货船改定在中国内地建造,为中国造船业送来了第一笔订单。

相应提出的要求是,造船必须符合英国劳氏船级社标准,18个月交船,优惠期1个月,每拖1天罚款4500美元,超期150天,船东可弃船,若达不到技术要求,船东可要求返工和赔款。

订单要求的英国劳氏船级社标准,是一套与苏联船舶设计建造标准完全不同的体系,大到整船设计的主机、舱室、发电机等,小到海员房间的壁灯和挂钩,都有明确的技术要求——意味着中国造船业需要“重新学习”如何造船。

在18个月的时间压力下,大连船舶重工集团有限公司(简称“大连船舶重工”)团队对照另一套全新的技术体系,一项一项列出380多条难题,再一条一条进行攻克和消化,技术有限便主动向外国船企学习进行革新,技能不行就在全厂开展培训,一步一步地缩小与国际标准的差距。

最终在1981年,“长城号”在艰难摸索过程中,实现18个月准时交付,并以几乎“零误差”的成绩通过验收。也是从这一艘船起,中国向国际市场证明了自己的造船能力,订单接踵而至。

同时,造船业的市场化转型也带动了体制改革,成立中国船舶工业总公司便是第一步。

在“长城号”交付的第二年,六机部撤销,其全部直属单位整体划入新成立的中国船舶工业总公司,中国造船业从行政体制单位正式改组为一个自主经营的经济实体,意味着由原来六机部“以军为主”的方针,转变为“军民结合、军品优先”的导向。