十周年优秀歌曲演唱会是一场跨越十年的时间巡礼,也是用音乐语言记录人文山河的空间地志。在这场时空融汇的盛大活动中,始终贯穿着两个核心词汇:“人民”与“生活”,这源于习近平总书记对于文艺工作的一系列重要论述。十年前,习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话指出“以人民为中心,就是要把满足人民精神文化需求作为文艺和文艺工作的出发点和落脚点,把人民作为文艺表现的主体,把人民作为文艺审美的鉴赏家和评判者,把为人民服务作为文艺工作者的天职”。八年前,习近平总书记在中国文联十大、中国作协九大开幕式上对文艺工作者提出期许:“从最真实的生活出发,从平凡中发现伟大,从质朴中发现崇高,从而深刻提炼生活、生动表达生活、全景展现生活。”这四个“人民”与四个“生活”,高度凝练了当今从事文艺工作应需遵循的价值观与方法论,也是这场“同心同行”演唱会的精神旨归。

笔者也参与过两次中国音协“深入生活 扎根人民”主题实践活动,一个深刻的体会是:祖国各地的人们一方面热爱自己的家园故土,一方面又向往和追寻着理想的远方,现实与理想世界都是其心中的真实诉求。这种现象我们或可理解为:人们对美好生活的追求本身就包含现实与理想两个维度,对于现实的观照和理想的满足都是当代语境下音乐创作所应实现的目标。而此次“同心同行”演唱会所呈现的作品,恰似通过一份答卷,为如何表达“现实生活”和“人民理想”提供了一份新的解决方案。我将这种解决方案总结为两个角度:一是“生活”所需的音乐应拥有现实主义视角,满足人民群众对自身真实境况的抒写与歌颂;二是人本主义态度,需了解并吻合人民群众内心深处的理想追求,从而赢得更深层次的共鸣与共情。基于此的原创歌曲,才能具有鲜活持久的生命况味,也能涵养出新时代中国原创音乐的万千气象。

对于经典歌曲风格的脉络梳理

“风格”一词,在中国出自于《文心雕龙》,认为风格为“定势”;在西方有法国布封的《论风格》,认为“风格即人”,东西方对于风格理解的出发点不同,但都指向了相对稳定的整体特征层面。反观现实,若问在当今时代人民需要什么风格的经典歌曲?似乎可以从不同角度给出不同答案。需要说明的是,本文对于经典歌曲的理解,以具有高艺术水准度和大众流行度为标准,不限于唱法、体裁等因素。事实上,“同心同行”演唱会所呈现的歌曲涵盖:民族、美声、通俗及原生态各种唱法,流行歌曲、艺术歌曲乃至歌舞作品也囊括俱全,这种纷繁多元的样态恰如音乐评论家金兆钧描述流行音乐时所喻的“无谓光荣但逐梦想”,形式的独立或融合都不妨碍其走在塑造自身经典的道路上。

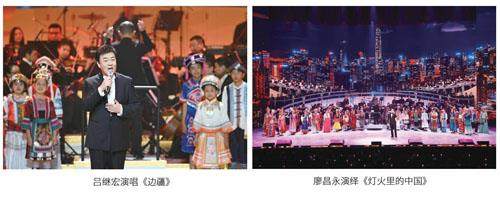

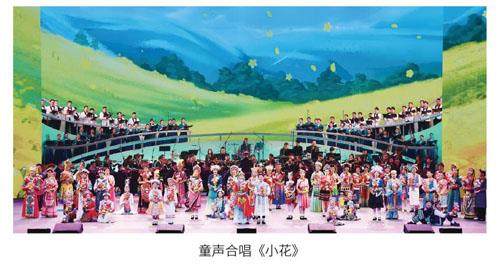

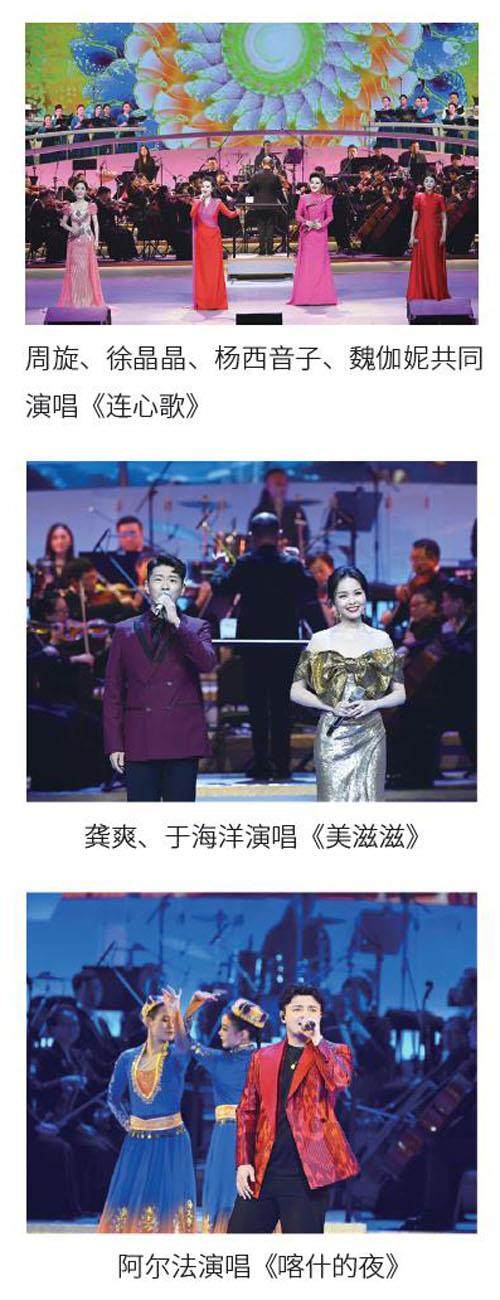

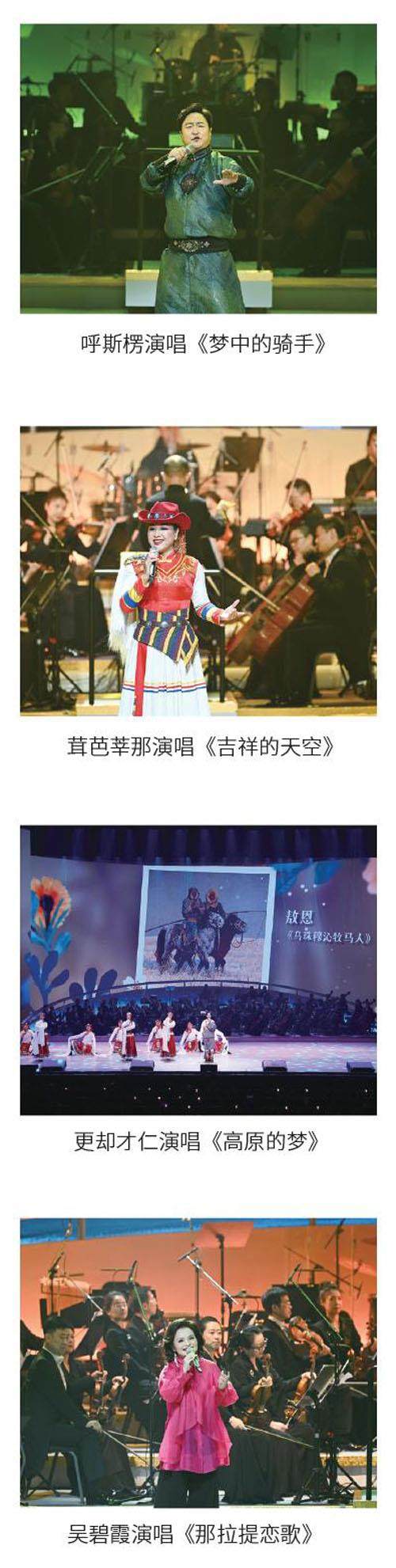

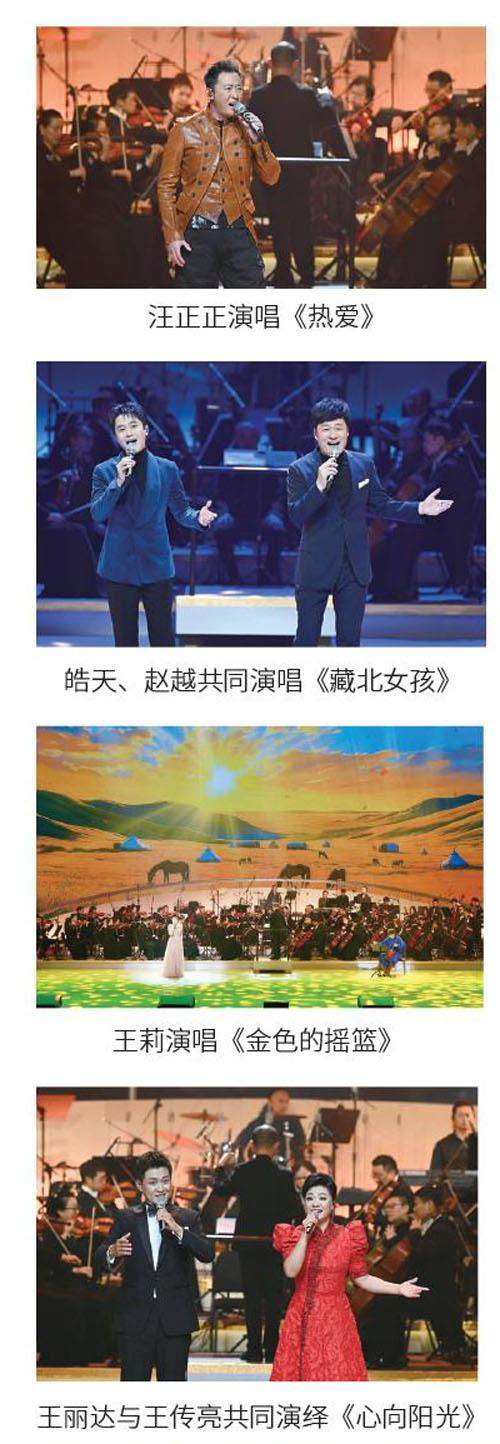

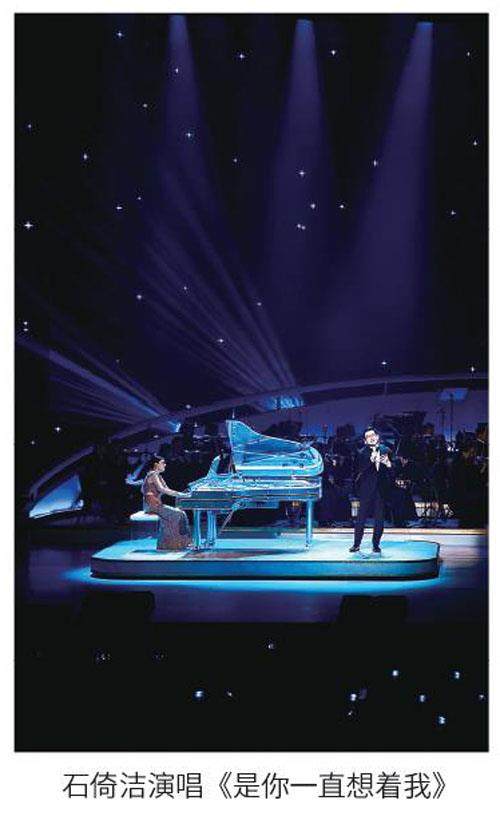

一般而言,对于某一历史文化周期艺术风格的评断,通常是采用回溯的方式总结过往经验而给出较为准确的结论。但从学理的视角,我们依然可以通过对趋势与潮流的分析来预判某种风格的可能性。此次“同心同行”演唱会所呈现的歌曲,究竟是如何接续时代潮流而彰显其风格特质的?这似乎也能从大众耳熟能详的经典歌曲发展流变中发现端倪。笔者曾援引文艺评论家王一川的“艺术公赏力”概念,在《颠覆与流变——中国音乐文学70年变迁中的大众文化路向呈现》一文中从音乐文学角度梳理了从新中国成立至今广为传唱的经典歌曲的风格形态变化。概述为四个阶段:建国初期至改革开放前,歌曲整体呈现一种集体意识引领下的群体性呐喊,形成大众文化与精英文化合一的“艺术共赏”形态;改革开放初期,以“西北风”、摇滚乐以及港台民谣等为代表,歌曲呈现出人们放眼观世界、自我心性解放后的“艺术自赏”形态;从市场经济高速发展的上世纪90年代开始至新世纪初期,歌曲呈现出艺术与社会、市场之间的融合与博弈,出现了影视歌曲、社会现象歌曲乃至互联网歌曲等多种细分样态,“艺术分赏”趋势开始占据主导力量。至如今,面对互联网与新媒体时代,王一川认为:“一些艺术家的艺术创作自由与一些公众的艺术鉴赏自由之间的鸿沟已经变得越来越难以弥合”,由此呼吁经典的艺术作品应在满足社会公共性需求层面发挥更重要的作用,即发挥“艺术公赏”的价值功能,并认为:“从社会对艺术品的审美需求看,标举艺术公赏力意味着艺术品需要满足具备公众鉴赏的公赏质”。不难发现,如今已经有一些歌曲具备了“艺术公赏”特质,如《灯火里的中国》《最炫民族风》《孤勇者》等,它们很好地衔接了传统媒体与自媒体、剧场与广场、殿堂与课堂,以及联通不同年龄、阶层的受众体验。以此来看待“同心同行”演唱会上的作品,基于深入生活的采风考察,它们在满足群众需要与社会功能的“艺术公赏”价值层面又呈现出新的特点。大致可分为三种类型:第一种是将个人情感与时代命题相结合,如《连心歌》《美滋滋》中的民族团结与乡村振兴,《一个都不能少》《是你一直想着我》中的脱贫攻坚与全面建成小康社会,《看大戏》中的传统文明与当代文明交织,都生动描绘了当代中国最真实的社会图景;第二种类型是对于不同人群的暖心关怀,《热爱》中展现的屯垦戍边两代人的情感对话,《熠熠的光》中对于新时代奋斗者的激情鼓舞,《小花》从孩童视角表达的至纯至真的清澈美好,这些作品立足于鲜明的人物画像,从一个人到一群人、一代人,逐层深化着诉之不尽的爱与温暖;第三种是将群众生活与文旅事业相结合,《喀什的夜》《吉祥的天空》《天山放歌》《梦中的骑手》《那拉提恋歌》《藏北女孩》等作品中描摹的自然风光和人间烟火,俨然可以成为这个地方的文化宣传标识,在文旅融合的背景下,各地“以歌为媒”吸引八方游客,好的歌曲又多了一份文旅推广的社会功能。总体看来,“同心同行”演唱会上的作品从圈层化的“艺术分赏”逐渐走向的更具包蕴性和功能性的“艺术公赏”,这些作品在个性中含有共性、在小我中窥见大我、在倾诉中传递价值、在地域中彰显家国,强烈的责任感与使命感也是“深入生活 扎根人民”音乐实践活动的题中之义。

一种双向维度音乐风格的初探

如果将这些歌曲具有“艺术公赏”的价值功能视作文艺发展潮流中一种“合目的性”的宏观趋势,那么从微观的内容与形式层面则体现出贯通原生生活与理想世界两个维度的“双向并举”。此文开篇已介绍过这种判断:对生活的真实描摹、对人民内心理想的满足,是“为人民而歌”作品具有的审美特质,“同心同行”演唱会所呈现许多歌曲也鲜明地吻合了这一风格。

从歌词角度,在《心向阳光》中从“晨风送来一片清香,吹来祥云护佑着牧场,幸福的歌声献给群山,欢乐的舞蹈和谐吉祥”的真实场景描绘开始,最终指向“遥望着蓝天白云,千年的梦想,祈愿的藏家儿女,心向着阳光”的理想表达。同样,在《藏北女孩》中首先用丰富的语言刻画女孩儿样貌之美:“你动人的嘴唇很像纳木措的碧波,你神秘的眼神闪耀布达拉宫的辉煌”,最终落笔于“今天的幸福,明天的希望”的美好愿景。另有一些作品则更高明地运用了中国古典文学的“比兴”手法,使文辞在呈现两种维度的基础上具有了隐喻与精致之美。比如《边疆》中从“沙漠白天很烫黑天很凉,绿洲春天很美秋天很忙”到“生命昨天很弱今天很强,岁月曾经走过永远不忘”;以及《追随》中从“树根追着土啊,生长。波浪追着帆啊,远航”到“青春追着梦想,美好了时光。生命追着信仰,岁月披上光芒”。还有一种直抒胸臆式的表达,同样将现实与理想的两种维度淋漓呈现,如《熠熠的光》中,从“你是否曾经怀疑,你的方向,一路上苦苦寻找,跌跌撞撞”的深情探问开始,到“你所有梦的梦想都有答案,你相信你的相信才有希望,你熬着熬着熬到黑暗投降”的理想叙说,逐步推进至“我要做你熠熠的光,为你闪亮,让你看到希望在身旁,燃烧得滚烫”的情感迸发。《梦中的骑手》《是你一直想着我》与《一个都不能少》也都属于这种类型。从音乐旋律角度,现实与理想的双向维度则体现为:地域性、传统性音乐元素的运用与现、当代音乐的结合。“同心同行”演唱会歌曲中所撷取的大量民族民间音乐、传统戏曲音乐,可视作不同民族人民对于其生活场景的真实反映。如:《连心歌》中的壮族山歌曲调、《美滋滋》中用竹笛演奏的彝族音乐、《金色的摇篮》中的马头琴演奏、《天山放歌》中的手鼓与艾捷克演奏、《看大戏》中的秦腔等,都是各民族文化自信的真实彰显。然而,“发展的传统方有生命力”,“同心同行”演唱会的作品并未固守传统音乐风格,而是融入了大量新音乐元素与新表现手法,呈现出古今时空交汇的既视感。正因如此,我们才能感受维吾尔族、蒙古族、汉族歌手在一曲《天山放歌》中的共唱共舞;能聆听摇滚乐与秦腔在《看大戏》中的完美融汇;也能欣赏到用世界音乐曲风表现的《那拉提恋歌》。这些,都是日益开放的中国立足民族文化并不断面向世界、面向未来的时代理想的生动诠释。

“反映真实生活”与“观照内心理想”这双向维度在歌词与旋律中的运用是灵活且富有变化性的,尤其没有被“两段体”“三段体”等程式结构所限定,如《熠熠的光》《看大戏》等都是很好的范例,在此不多赘述。需要说明的是,本文对于此双向维度的总结,是基于“同心同行”演唱会呈现的作品而言,由此推演至在“深入生活 扎根人民”主题实践活动中的音乐作品可能具有的共同范式。这种双向维度不是由此主题实践活动而诞生的,而是此活动中的作品更集中地反映了这一风格特点。也许对于这种风格范式有待更全面的研究,但其至少提供了一种音乐创作新思路:多一个维度去为人民谱写心中的歌。

以风格为鉴的未来音乐创作景观

风格的形成来源于艺术实践的长久积淀。似乎应铭记一组数据:十年来,中国音协组织五百六十多人次深入革命老区、边疆民族地区、边防哨所、生产建设一线,总计全国二十多个省区市、五十多个基层地区,开展采风创作活动三十余次,推出三百多首(部)优秀原创作品。这无疑是一场在新时代文艺精神指引下声势浩大的音乐工程,足以被时代铭记。相信在社会文化领域对于这三百多首(部)音乐作品的传播、鉴赏与评论会持续进行下去,本文仅从风格的角度尝试概括为:从宏观时代潮流角度以实现社会功能为导向的“艺术公赏”,从微观形式内容角度以“反映真实生活、观照内心理想”为表征的“双向维度”。这种风格就如一面镜子,映照了这段历史,也记录了这一时期的人民生活。音乐风格的延续或改变固然与时代发展息息相关,也许随着时间的流逝影响风格的各种要素都会变,然而始终不会变的是“为人民而歌”的音乐本身对于真善美的追求,以及其涵养的“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”的社会理想。

行文至此,想起两首与时间相关的歌曲。1980年,由张枚同作词、谷建芬作曲的一首《年轻的朋友来相会》,给改革开放初期的中国带来了青春蓬勃的音乐气息;二十年后的2000年,由原词曲作者与甲丁共同合作的一首《二十年后再相会》,又给跨入新千年的中国青年寄予了新的期许和约定。如今,又过去了20多年,一代代音乐人不断走进生活、走近人民,用原创歌曲的方式相会、相知、相伴,不断给出全新的表达和愿景。这恰似一种用音乐接续起的时间之流,风格是一种符号印记,裹挟着每个时代的希望奔涌向前。而再过二十年又将怎样?或许那时的生活本身在新技术的加持下已经成为充满音乐的体验空间,音乐就是生活、生活也是音乐,真正实现社会学家所预见的“日常生活的审美”;也或许绝大多数人都能通过技术成为音乐人,人民群众自主创作、自由而歌的时代将会到来。当下的自媒体与人工智能技术已然促发了这种趋势的产生,也许未来职业音乐家的采风活动将更多从专业创作转向与广大群众合作,那时人民选择的音乐风格又将呈现一种怎样的景观?我们有理由报以积极的期待。

而无论如何,相信“深入生活 扎根人民”的音乐实践活动会一直步履向前,因为好的音乐永远生长于滋养它的土壤,因为“美的历程是指向未来的”。

李长鸿 中国音乐家协会特约评论员

(责任编辑 李诗原)