进入新时代以来, 中国民族管弦乐艺术欣欣向荣。作为汇聚民乐力量的专业社团,中国民族管弦乐学会始终关注其发展走向, 并通过学会创建的“华乐论坛”“华乐讲坛”等平台对其进行理论梳理和专业研讨。本文将围绕对新时代民族管弦乐艺术实践与思考, 为推进民乐高质量发展探寻新路径。

一、探源溯流 国乐之根

2014 年10 月15 日,习近平总书记在文艺工作座谈会上指出:“中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉, 是涵养社会主义核心价值观的重要源泉, 也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。要结合新的时代条件,传承和弘扬中华优秀传统文化,传承和弘扬中华美学精神。”中国民乐传承数千年历久弥新,与时俱进。中国民族管弦乐的编制形式,立足于传统器乐组合,经20 世纪20 年代大同乐会推动,由形态各异的乐队编制拓展而来,是中西方文化长期交流互鉴的产物,是中西结合的新型音乐样态。经过百年艰辛求索,中国民族管弦乐事业风华正茂, 走出了一条坚守与创新兼具的发展道路。其丰富的音韵格律、丰满的技术技巧、多样的音乐形式,拓宽了中国民乐的表现力,其深厚的民族底蕴,承载着璀璨的中华文明以及文道脉传的生命性。

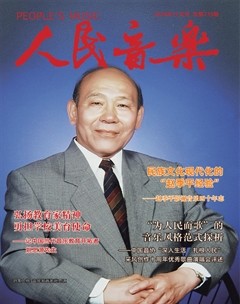

中国民族管弦乐学会是民乐人的精神家园,成立于1986 年,是由彭修文、秦鹏章、朴东生等一批志同道合的民乐艺术家汇聚广大民乐人建立的“民乐人之家”。学会长期致力于民乐艺术的发展与研究,先后创建了“华乐论坛”“华乐讲坛”“华乐大典”“国韵悠长”“国韵杯”“桃李芬芳”“民乐艺起来”等专题活动,为中国民族音乐事业在创作、演奏、教育、研究、推广和乐器制作改革等多领域做出了许多推动深化发展、搭建展示平台的务实工作。作为民乐领域的全国性社会学术团体,珍视民乐艺术深厚的文化滋养对“塔基”“塔尖”培育的重要性,聚焦中国民族管弦乐艺术当代传承与发展,立足中国、开阔视界、多元融合、守正创新。

2012 至2023 年, 在文化和旅游部艺术司指导以及新绎文化集团的大力支持下, 由中国民族管弦乐学会大力推动的“华乐论坛”暨“新绎杯”,是中国民族管弦乐学会精心打造的学术品牌,采用1+1 研讨模式探讨乐人乐曲、乐团建设,展现了民乐事业的蓬勃生机。近百位民乐领域杰出的作曲、指挥、演奏、教育、理论评论等方面的佼佼者及优秀乐团依托“华乐论坛”交流平台探讨艺术规律, 其成果汇聚于学会与人民音乐出版社合作出版的《乐谭》系列丛书中,对推动业界学术、艺术发展起着重要的促进作用。“华乐讲坛”是“华乐论坛”延展的子课题,于2022 年1 月在中国民族管弦乐学会艺术发展研究中心开启,通过讲述者、聆听者、研究者三维视角,意在引领当代青年学子树立正确的文化观、艺术观、价值观,为中国民乐艺术学术建构营造良好氛围。田青、谈龙建、张振涛、胡志厚、吴钊、张维良等数十位艺术家的研究成果和学术分享,分别代表着本学科的最高水准,引领文艺工作者探索艺术事业的新高度, 学会与上海音乐出版社合作出版的《华乐年轮十二刻度》付梓在即。

学会工作就像一面镜子, 映射出中国民乐的发展轨迹。如何重视学术资源,用好学术高地,发挥人才优势,团结更多民乐人做善事、办实事,呈现新时代精神风采,是学会肩负的职责和使命。我们对推出更多具有时代风范、专业引领的民乐佳作、学术论述充满了希望与期待。

人文精神的高度,决定作品的生命力,而音乐创作者的文化视野、艺术品位、人文情怀,直接影响作品的精神与品格。“华乐论坛”以美学思考的人文向度来探研中国文化与世界音乐创作学术动态及艺术作品之关联。经典民族管弦乐《秦·兵马俑》《达勃河随想曲》《西北组曲》《塔克拉玛干掠影》《靺鞨组曲》《维吾尔音诗》《滇西土风三首》《后土》《抒情变奏曲》《古槐寻根》《岁寒三友》;大型民族管弦乐协奏曲《汨罗江幻想曲》《长城随想》《花木兰》《北方民族生活素描》《云南回忆》《第一二胡狂想曲》《江月琴声》《苍》《愁空山》《春秋》《唤凤》《千章扫》等作品常见于音乐舞台,且久演不衰。作曲家、演奏家通过自述,解析创作中对立意构思、技术技巧、音乐语言的应用与创新;理论家则通过评述,对作品及作曲家、演奏家个性追求、创作语汇以及民族乐器与乐队关系的处理等话题进行探讨。《乐谭》将百余篇文论集结成册,在欣赏、研讨的同时扩展理论研究成果,给后学以示范与启迪。

创作被视为音乐活动的“第一”要素。近些年,新生代的民乐创作备受关注, 他们的民族管弦乐作品力求根植于民间文化的深厚土壤, 将内心的所思所悟连同传统意蕴相得益彰, 与时代同频共振。王丹红创作的协奏曲《阿曼尼沙》《如是》《云想花想》《幻想曲》《伎乐天》《弦意岭南》,管弦乐组曲《永远的山丹丹》《山西印象》《高粱红了》《水阔山海间》,是近些年艺术舞台一道靓丽的光束,作品不仅将年轻的作曲家聚焦于舞台中央, 更是让我们领略了青年作曲家的时代风范。民间艺术的滋养与接地气、聚人气、展风气,使王云飞的创作更具时代性和民族性,他的民族室内乐《武生》《打令调》《八阵图》舞台讲台常演常新,民族管弦乐《春华秋实》《大潮》以及大型组曲《团结就是力量》《雄安》紧随时代步伐,其大量现实题材和民族情怀的音乐作品蕴含着国乐艺术的文化性和精神性。李博禅于2024 年8—9 月间连续三场不同题材的大型专场音乐会,中西合璧,从民族管弦乐《爱的无言歌》之群英荟萃·同颂爱音,到唢呐、竹笛、二胡、琵琶之中国浪漫;从《九曲黄河诵》到《东方旭日》交响套曲,以恢弘壮丽和大气磅礴,将板胡、唢呐、古琴、竹笛、二胡等中国民族器乐的传统古韵与钢琴、小提琴的现代交响唯美和鸣,在赋予作品以生命灵性的同时观照情感意韵, 将民族精神与复兴梦想通过多元色彩生动传递, 既融入了当代年轻人的浪漫与温情, 又展现了对中华历史文明的深刻理解与强烈的家国情怀。综观上述,我们在赏析青年作曲家们的优秀佳作中, 翘盼民乐创作硕果累累。

道存于心、不拘于术,风格迥异、璀璨生辉。业界钟情于民乐艺术创作的不乏其人, 但有这样一些人, 他们出自于同一师门———中央音乐学院唐建平教授携王丹红、陈思昂、李博、白浩钰、史付红、赵俊毅(马来西亚留学生)、杨一博、李钥锦等青年作曲家,执着地为时代讴歌,为民乐力作,在传帮带中让无声的乐谱获得有声的生命。