相较于其他歌剧创作者,理查德·瓦格纳的艺术创作是具备系统思维的,他的艺术观念有完整的闭环,更有明确的艺术创作路线图。瓦格纳不满足于写出几部畅销的歌剧商品,更鄙视为迎合大众而创作流行的“口水咏叹调”,他是站在人类历史发展的高山之巅,构建以艺术为核心的教化体系。《尼伯龙人的指环》(后简称《指环》)正是瓦格纳这一伟大理想的实现物,而这部旷世奇作在2024年8月再次登陆北京。

《指环》:复古的戏剧观与超前的戏剧场

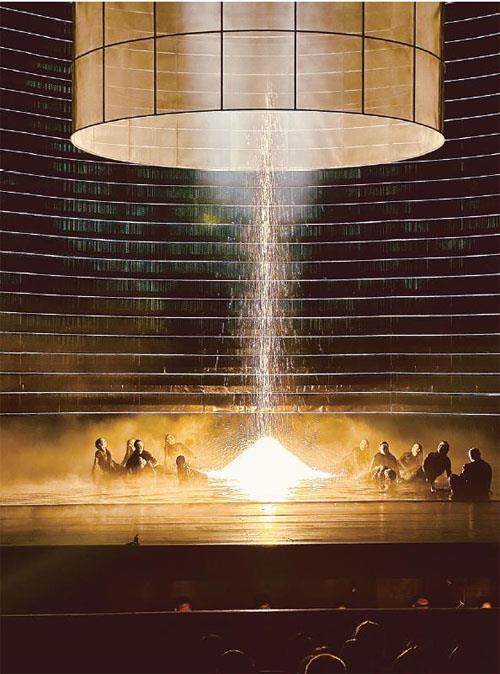

为了使歌剧创作得以承载伟大的艺术理念,瓦格纳考虑再现古希腊节日的大庆典。在瓦格纳的文论中,透露出这位不安分的艺术家多种宏大理念。他曾在1848年提出“关于萨克森德意志国家剧院机构的计划”,并激进地建议:建立戏剧家与作曲家的联盟,以及戏剧学校,使用扩大的宫廷管弦乐团。他更是脑洞大开地提出在琉森湖上搭建一座临时的歌剧院,观众是有理想的年轻人,他们到此享受免费的“主菜” ( 瓦格纳语) 。当戏剧落幕后,人们用那熊熊的“大火”毁掉剧院,更要将歌剧总谱付之一炬,如同《指环》末尾吞没一切的火焰。水与火的交融正寓意着时间的循环往替。观众在音乐戏剧中看到了宇宙轮回,深谙人性的价值,更洞悉了时代使命。这种戏里戏外的遥相呼应,想法绝妙,更透露出瓦格纳的政治野心。

在水面上修建歌剧院,这在19世纪无异于天方夜谭,但21世纪的北京却已经实现了。更有趣的是,2024年的秋天,我们在国家大剧院的湖面剧院中再次见证《指环》的到来。历史就是如此充满戏剧性,在德国拜罗伊特安眠的瓦格纳能否想到,是北京的艺术家完成了他当年“ 疯狂” 的异想天开。回到1 9 世纪, 路德维希二世国王竭尽所能,为瓦格纳的“艺术理想”插上了翅膀,拜罗伊特的节日歌剧院在瓦格纳的精心设计下拔地而起。瓦格纳将心中所有的基本要素集合起来:木质结构、扇形观众席、下沉( 带遮盖板) 的乐池。剧院在设计上为了更有利于突出音乐与戏剧的完美结合,更是创造性地将乐队演奏员隐藏到乐池中,创造出“神秘的深渊”,产生“幽灵般的音乐音响”,以“模拟最真实的生命本身”。瓦格纳所做的一切,都是为《指环》搭建一个“家”,更是建构世界歌剧迷朝觐并接受教化的高地。

前往拜罗伊特观看《指环》,是娱乐活动吗?是音乐之旅吗?恐怕这些都不符合瓦格纳的初衷。在论文《未来的艺术品》(Das Kunstwerkder Zukunft, 1849)中,瓦格纳提出了“ 整体艺术品”(Gesamtkunstwerk)的设想, 他要综合诗歌、音乐、舞蹈,构建新式音乐戏剧。这种戏剧只遵守审美和艺术的标准,而不追求商业利益和虚荣的社会时尚。瓦格纳的目标很明确,为了回报路德维希二世国王不惜血本的投入,他考虑构筑一个艺术家园,一座教育世世代代青年人的圣殿。他的歌剧理念强调音乐、戏剧、视觉全方位的统合,这正体现了“整体艺术品”对歌剧艺术重塑审美标准的重塑。

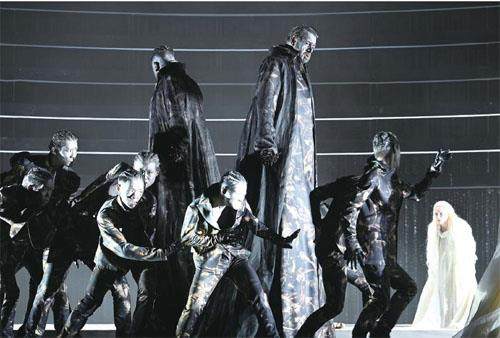

《指环》的戏剧轮廓根植于论文《尼伯龙人的神话: 作为戏剧的草稿》(Der Nibelungen-Mythus:A l s E n t w u r f z u e i n e mD r a m a ),创作时间可追溯至1848年10月。瓦格纳在结构上借鉴了古希腊节日盛典的三联剧模式,再加上前夜(“序篇” ) , 形成了“ 四部曲”(tetralogies)。歌剧写成了“连续剧”,这并非破天荒的创造,更多是对古希腊艺术的复兴,例如古希腊人常会在三部悲剧之后安排一部格调轻松的“羊人剧”(satyr-play)。由此可见,从宏观结构的思考开始,瓦格纳立足于再现古希腊的戏剧节日,在戏剧结构方面进行创新。当然, 四日观剧,非同小可,瓦格纳也希望所有阶层的人都能抽出时间沉浸在戏剧中,而不是在一天的辛苦工作之后精疲力竭地走进剧院——因为这一切不是简单的娱乐,而是世界观的重塑。《指环》标志着最高艺术教育品的诞生,而排演这套作品不仅是对剧院的考验,更是对整个社会音乐品位的检验。国家大剧院制作的《莱茵的黄金》,让我们对整套新版《指环》有所期待。

观剧:古风与科技的协调交融

《莱茵的黄金》(后简称《黄金》)是《指环》三日戏剧的“前夜”,也是四部作品中篇幅最短的。但是,作为整部戏剧的开篇,《黄金》奠定了四联剧的思想、戏剧以及音乐的基底。