如果提问,在意大利作曲家普契尼( Puccini,1858—1924)看来,自己创作的最优秀的歌剧是哪部,答案可能会出乎大多数人的意料,因为得到这一非凡肯定的并不是他本人上演率最高的三部杰作《波西米亚人》《蝴蝶夫人》和《图兰朵》,而是百多年来艺术身影一直显得格外独特的《西部女郎》(La fanciulladel West,1910 )。因此,当长期制作和演出重要歌剧作品的国家大剧院在2024暑期、也是作曲家离开这个世界100周年之际,隆重推出这部作品时,许多热爱歌剧的听众都感到惊喜、欣慰和格外的期待。

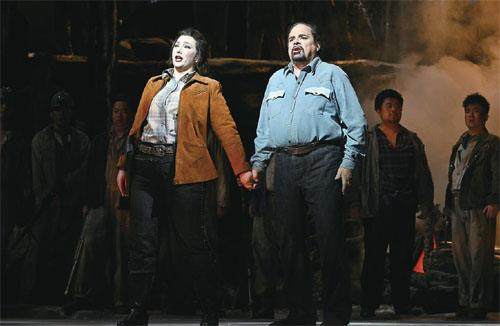

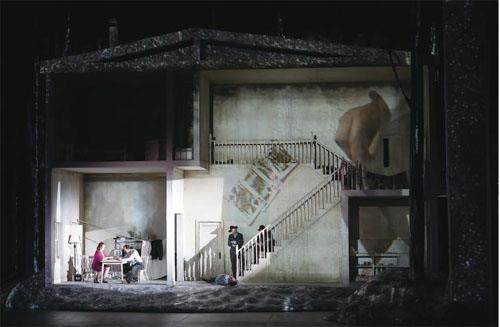

《西部女郎》的故事发生于1840年代的美国,在艰苦荒芜的加利福尼亚金矿场区,无数来自四面八方的矿工在淘金生涯中付出了大量血汗,甚至献出了自己的生命。歌剧的主人公明尼(Minnie,女高音)就是在这段冒险史中绽放的一株艳丽花朵。作为一个独立坚强而且聪慧开朗的年轻女性,她掌管的酒吧“波尔卡”不但是矿工们辛苦劳作之后饮酒、打牌的放松之地,还是在她的带领下阅读与学习的灵魂慰籍之所,以及安心存放个人收入的秘密仓库。尽管身边围绕的追求者众多, 其中还包括颇有威势的警长兰斯(Rance,男中音),但是没有人能够打动一直向往真正爱情的明尼。陌生人约翰逊( Jo h n s o n , 男高音) 的到来,让明尼与这位曾有一面之缘的男人重逢并确认了早就彼此钟情的心意。即使后来得知此人就是正遭到警方和众人追捕的江洋大盗拉梅雷兹(Ramerrez),明尼依然选择拼尽全力保护自己的爱人。在四处躲藏的约翰逊难逃被捕的命运,并即将被套上绞索的危急时刻,明尼鸣枪赶来,她向在场的矿工们一一诉说着自己多年来在大家身上倾注的友爱、善意和温暖, 最终融化了众人的仇恨之心, 并目送明尼与约翰逊这对有情人远走他乡。

1 9 1 0 年1 2 月1 0 日, 《西部女郎》(后简称《女郎》)以歌剧院委约作品的身份在纽约大都会完成首演, 普契尼的重量级亲密合作者: 指挥家托斯卡尼尼(Toscanini,1867—1957)、歌剧大师卡鲁索(Caruso,1873—1921)和杰出的戏剧女高音德斯汀(Emmy Destinn,1878—1930)都是演出团队的成员。由于观众的狂热反应,歌剧在每一幕结束时都进行了多次谢幕,三幕剧终后居然累计五十余次,直接创造了歌剧演出史上的纪录。不过与首演的成功完全相反的是,除意大利本土之外,各地评论界对这部作品几乎一边倒地发出质疑和批判的声音,听众们的反馈也千差万别。从音乐史的角度回望,其复杂性主要集中于一直被热衷讨论的两个问题,那就是这部作品文化身份的归属以及艺术格局的确认。

一、文化身份 —— 美国歌剧,还是意大利歌剧?

作为意大利歌剧大师的创作成果,《女郎》却在许多层面都表现出强烈的北美大陆情缘: 普契尼最初接触这一题材, 就是他1 9 0 7 年到纽约亲自参加普契尼音乐节时观看美国戏剧的结果。歌剧的脚本来源是美国剧作家大卫· 贝拉斯科(David Belasco,1853—1 9 3 1 ) 的作品《黄金西部女郎》(The Girl of GoldenWe s t );在此之前,《蝴蝶夫人》的脚本源头也同样来自这位在真实主义和自然主义(realism and naturalism)领域颇有影响的人物。对普契尼来说,与贝拉斯科的这两次隔空合作都显现出异域风情与现实主义相叠加的倾向,而描绘亚洲境域的“蝴蝶”与探索美洲大陆的“女郎”不但分别遥望了东方与西方的人文风土,还各自拥有一悲一喜的结局,无形中造就了一组在色调上互补的“姊妹篇”。不过相比之下,《女郎》作为普契尼在美国盘桓之后的选择,并非其过去(以及之后)创作中以想象为主体的异域风情之作,而是一部伴有真实感知的“走出欧洲”的作品。

为了与故事背景与戏剧环境更加贴合,或者说,为了让这部歌剧能够“听起来”具有北美大陆西部地区的音乐风格,作曲家采用了美国最早呈现出非洲裔移民音乐特色且听觉辨识度极高的拉格泰姆(ragtime)形式,同时尽力渲染具有印第安个性的旋律风格。尽管拉格泰姆元素被认为出现的频率过低,仅在序奏的结尾处与男主人公约翰逊出场时有两次既亮眼又短暂的表达, 不过美洲原住民的音乐风格呈现出的几乎是贯穿性的状态。在作品第一幕开始不久,游吟诗人华莱士(Wallace,男中音)在美国非洲裔移民喜爱的乐器班卓琴(banjo)的伴奏下演唱的思乡之歌“老年人在家乡”,就直接借鉴了两首由美国民族音乐学家收集出版的印第安祖尼人(Zuni)的歌曲;之后,这一唱段中的旋律就以“主导动机”的形式在第一幕和第三幕金矿工人聚集的时候数次变化出现,直到作品尾声矿工们的合唱“再也不要回来了”才完成了北美大陆音乐风格在整部作品中的底色晕染。与此同时,作曲家充分发挥自己在本土音乐感召下提炼风格特征并完成相应音乐创作的能力,特别是第三幕明尼为营救约翰逊劝说众人的歌唱,以及男女主人公的唱段“永别了,加利福尼亚”,不禁让人联想起美国民族乐派作曲家艾夫斯在同一时期创作的思乡之作《霍萨托尼克河》(TheHousatonic at Stockbridge ,1914)中飘荡的优美旋律。