“承德清音会”于2010 年入选文旅部公布的第三批国家级非物质文化遗产名录推荐项目名单,随即被列入传统音乐项目类别的非物质文化遗产, 遗存的文化成果和传承群体也逐渐受到政府、社会以及高校研究机构的关注和保护。然而,出于复杂的客观因素, 其当前存续情况仍不容乐观,史料流失、代际传承断层、创作创新瓶颈等问题亟待解决。

中国传统音乐文化的保护与传承, 作为当前高校专业音乐教学中中华民族共同体意识培育的重要载体和文化底色,却在落实中面临诸多窘境。如研究中,史料搜集挖掘滞碍、创编评价标准含混;教学中,文化认同断裂、就业导向及就业价值不够明晰等。此类现实问题, 导致当前传统音乐文化保护与研究长期处于一种政策驱动的消耗型维系模式。其弊端在高校中主要表现为科研工作缺乏持续性,对传承策略的探讨往往回避其真正的实践效度,相关课程的教学目标难以精准对标人才培养的具体职业能力,学生在没有明确就业价值驱动的前提下对相关学科领域的关注往往随课程结束而中断等。

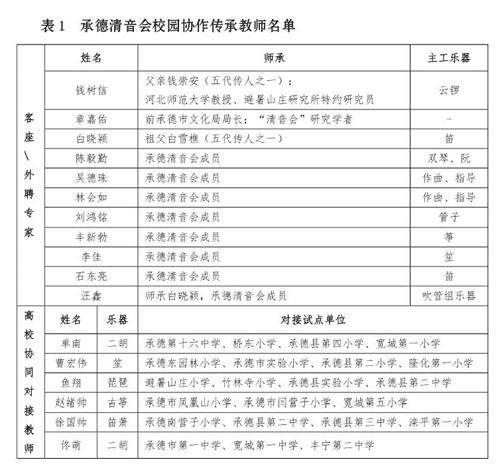

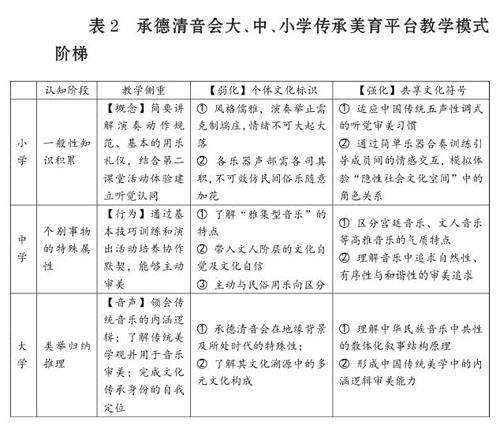

对此,河北民族师范学院音乐舞蹈学院作为区域内基础教育师资培养的重要基地和学术研究机构,在优秀地方传统文化成果的保护与传承等方面责无旁贷, 自2014 年以来潜心下沉乡野和教学一线,以承德清音会的高校传承为研究样本,探寻传统音乐融入专业特色教学进而反哺文化传承的新型育人理念及模式,摸索并初步搭建起“大- 中-小学一体化美育协作实践课程平台”。承德清音会音乐等地方非遗文化成果的校园推广已覆盖全市25 所大中小学,同时在美育育人协同机制上开展一系列实验性教学改革。

一、承德清音会的定性分析及美育功能

据历史考证和传承人口述,“承德清音会”原为晚清时期民间音乐团体,由热河南府行署乐师王子仲、唐锡福组织创立,所演奏曲谱是由二人从避暑山庄中带出的宫廷细乐,传入民间后融入河北民间“十番乐”元素,又称“清音十番”,以民间雅乐自居。盛期的“清音会”融合了汉、满、蒙、回各族乐器,充分体现了承德音乐文化有别于河北其他地区的民族融合特征。与多数民间乐社不同的是,“清音会” 在对于曲牌的创编上有着极其严格的要求,乐社成员必须具备一定文化素养, 不允许自行加花,避免华丽装饰和不协和音响,带有丝竹乐风格的打击乐器用法更与当地的河北吹打乐形成鲜明对比,多用柔和、清脆的悦耳音色,避免尖锐的噪音等。因此,“清音会”在当地除了作为民间音乐团体的名称外,也被作为其所奏音乐风格的代名词。通过对该音乐事象进行定性分析,其在形态属性及文化属性上均与清代宫廷音乐和其他民间音乐存在本质不同,既不似宫廷雅乐受封建用乐礼教限制而大幅收敛其“娱人”之效,又较民间音乐拥有更高的审美趣味和技术形制。

因此,将承德清音会作为传统音乐高校传承及推广的首选样本,主要出于其在以下三方面的美育价值体现。首先,承德清音会的多元文化归属能够反映当地文化生态特色。蔡际洲曾将中国传统音乐的社会属性划分为民间、文人、宫廷、宗教四类譼訛,虽当前相关学术研究中对于承德清音会音乐的相关界定尚存争议,但从音乐的本体要素分析来看是一种介于民间、文人、宫廷之间多元文化交融的文化属性毋庸置疑,这也是承德作为“五省通衢”多民族聚居区的文化生态环境下催生的典型文化产物。其次,承德清音会用乐规模与乐队建制的丰富性符合并满足当前教学条件和内容需求。据史料记载,清音会最盛时期乐队编制含弹拨、打击、拉弦、吹管各类乐器达二十余件,其中包括如火不思、忽雷等北方少数民族乐器, 双清等南方汉民族乐器以及管、笙等河北笙管乐主奏乐器。最后,承德清音会音乐儒雅考究的文人气质符合当前美育教育的审美情趣导向。演奏时一般用坐乐,风格儒雅,与其他地方音乐相比,要求乐师需具备较高文化修养和艺术素养,带有典型的“文人音乐”特质。综上,以当地音乐文化资源育人价值的挖掘为前提,承德清音会音乐作为传统音乐在校园推广和美育浸润的首批实验样本十分适合,但要想在传承方式和路径上突破瓶颈、克服阻碍仍需在实践与反思的循环往复中不懈探索。

二、承德清音会校园传承的“痛点”及对策

《乐记》说:“乐者,通伦理也。