卷帙浩繁的论著曲谱, 先秦以来所留存的各类制式的琴器实物, 丰富的实践经验及其所承载的文化现象、思想观念与志趣情怀,共同构筑起当代古琴艺术发展的基石。面对具有深厚历史积淀的古琴艺术,如何审视自身所专事的专业领域,并能够正确地认识、判断个体实践方向对于古琴艺术全局在当代发展的价值与意义,首先需要我们运用整体性思维对古琴艺术加以审视与分析。“整体性思维就是从整体出发,对系统、要素、结构、层次(部分)、功能、组织、信息、联系方式、外部环境等进行全面总体思维。”基于上述基本思路与方法,本文将“古琴艺术”视为一个发展中的整体,界定其作为整体的建构依据,进而具体地对其内部的要素、系统、功能,展开缕析。

一、古琴艺术的建构依据与主要范畴

本文所论述的古琴艺术, 其范畴的界定主要依据联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》对“非物质文化遗产” 的定义:“‘非物质文化遗产’,指被各社区、群体,有时是个人,视为其文化遗产组成部分的各种社会实践、观念表述、表现形式、知识、技能以及相关的工具、实物、手工艺品和文化场所。”

由上可知,非物质文化遗产的组成部分,在古琴艺术中都有所体现,其内容可分为五个方面:一是古琴的实践主体, 主要集中在中国古代社会的知识分子群体,其中又常以琴人、琴派等作为其在古琴艺术领域,个体与群体身份的定位。二是以琴乐为核心开展的一系列广泛的艺术实践与社会实践。具体地看,又可以分为三个层面: 其一是以琴器为改造对象的直接实践活动,可以分为琴器的制造———斫琴,以及对琴式的改良与创新等; 其二是以琴器为实践客体开展的音乐创造性活动,包括抚琴、奏唱琴歌、制曲以及琴箫合奏等经典艺术形式; 其三是以琴器与其实践活动为审美对象, 在中国文学艺术等其他形式开展的关联性艺术实践, 其中主要是实践者根据自身或者参考他人的古琴艺术实践经验、审美感受与主观认知,与文学、美术等其他艺术形式相融合进行的艺术创作,例如以琴乐、美学思想与历史典故等为母题,撰写诗词歌赋,绘制以斫琴、创作、演奏等艺术形象的画作、工艺品等。三是基于其上述实践内容所构成的琴学理论与观念, 指导并含括了一切服务于斫琴、演奏等相应的琴论、琴文,及随实践经验所提炼、升华的琴道、琴德、琴心等琴学观念。四是相关的实物、工具,包括琴器、斫琴的工艺以及其配件,如琴轸、琴案、琴桌等。五是古琴的演奏场所。在以往对“古琴艺术”的关注中,演奏场所通常不在主要的考察范畴之列。事实上,前人对古琴艺术的实践场所颇为看重,有较多的细分要求,大体上可分为三类:第一种是琴室、琴台为代表的实体建筑;第二种集中在知识分子的“雅集”公共场合;第三种则是追求特定意象、有明确抚琴要求的情境。比如,成玉磵《琴论》所提到的“露下弹琴、焚香弹琴、对月弹琴、弹琴舞鹤、临水弹琴、膝上横琴、道人弹琴”。明《太古遗音》所载:“凡鼓琴、必择明堂、静室、竹间、松下,他处则未宜。”

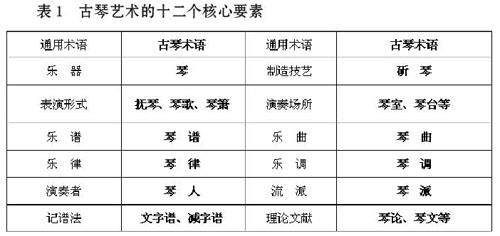

基于上述对古琴艺术基本范畴的梳理,从中进一步提炼影响古琴艺术历史发展走向的关键,至少应包括以下十二个核心要素(见表1)。