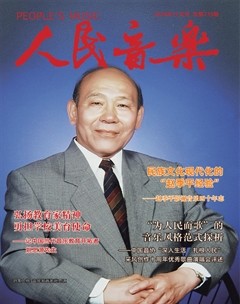

郭颂是致力于东北民歌音乐编创地域化的探索者和领军人。他一生都在致力于整理、创作、演唱、推广以东北民歌为代表的东北民族民间音乐,始终坚持唱作合一、古为今用、洋为中用的音乐理念, 将具有浓郁的民族色彩、鲜明的地域风貌、人民大众喜听乐赏的东北民歌艺术作品呈现在历史的舞台上,形成了自己独特的艺术魅力。他创作、编曲的《新货郎》《越走越亮堂》《乌苏里船歌》《山水醉了咱赫哲人》等作品口碑载道,是其扎根东北黑土、巧用地域民族元素,传承中国传统艺术文化的精品写意。

一、扎根黑土地、兼收土与洋的艺术生涯

1931 年,郭颂出生于辽宁省沈阳市。虽然并非出身音乐世家,但他从小酷爱音乐,沈阳大舞台表演的东北二人转、皮影戏、木偶戏、京剧艺术、鼓书等深深地浸润着幼小的心灵。1949 年,在父亲的建议下, 他进入黑龙江鹤岗工科高级职业学院土建系学习, 但学校的文娱活动使他的音乐才能获得充分发展。1950 年,郭颂正式成为鹤岗市初级中学的音乐教员。1953 年,因其出色的歌唱天赋被调入松江省鲁艺文工团, 后经团里的延安老革命洪钧先生推荐,次年成为黑龙江省歌舞团(后简称“省歌”)的一名歌唱演员,正式开启了艺术之路。

东北民歌是指辽宁、吉林、黑龙江三省这一地域中具有代表性的传统地方民歌, 积聚了东北地区人民集体的智慧和民族文化积淀, 在历史的发展与传承中,逐渐融入新时代的民族元素,展现出独特风格特征与艺术价值的民歌体系。建国初期,声乐界“土洋之争”盛行一时,如何学习科学发声方法传承民族文化备受关注。1954 年省歌为了提高演员业务水平,聘请了一批俄侨音乐家当教员,郭颂在领导的安排下跟随俄侨女高音歌唱家阿恰伊- 多布罗特沃尔斯娅学习西洋唱法。郭颂从自身演唱实践出发,吸取、借鉴欧洲歌唱艺术的先进经验,深刻体会“洋为中用”“土洋结合”的音乐方法,努力发展中国民族声乐艺术。同年,周恩来总理接待外宾在哈尔滨和平屯宾馆观看省团演出,时年23 岁的郭颂演唱的一首西洋声乐作品引起了总理的关注, 专门叮嘱他应深入中国优秀的传统民族文化,从地方民歌入手。遵从总理的教导,郭颂由此开始深入东北三省,扎根黑土文化,在表演中有意识地体悟东北民间音乐的风格特点,把握民族民间艺术朴实无华的气质。作为这一学习探索的初期成果,他收集、整理了《丢戒指》(1954)、《打轮墩》(1955)、《看秧歌》(1956) 等重要的民歌,将这些所谓的“登不了大雅之堂”的东北民歌搬上舞台后,在国内引起轰动。

改革开放之后,郭颂迎来了歌唱艺术事业的第二个春天。1977 年,为了恢复嗓音,郭颂来到上海声乐研究所找林俊卿大夫学习“咽音”唱法。林大夫选取普契尼歌剧《托斯卡》中的男高音咏叹调《奇妙的和谐》作为范本,逐字逐句地耐心教导,使他的声音品质、歌唱方法得到很大提升。1979 年秋末,组织安排郭颂赴中央音乐学院歌剧系进修,师从王福增教授学习美声唱法。

作为东北黑土地培养出来的歌唱家,郭颂在艺术演唱的道路上肯吃苦、勤学习,随着艺术视野的不断开阔,他开始有意识将西方音乐科学的演唱技法融入东北民族民间的音乐艺术传统, 坚定地走上了一条兼收并蓄的民族声乐发展之路。

二、唱作合一、为民歌唱的艺术理念

在不断深入和拓宽的艺术探索中,郭颂从最初对东北民歌的整理、改编,开始转向了对歌曲(词、曲)的创作,成为“唱而优则写”的全能歌唱家。从选材来看,郭颂早期改编整理的东北民歌倾向于日常生活场面的细腻描写或青年男女爱情生活的歌咏,后转向讴歌在中国共产党领导下的社会主义新农村的新面貌,以及少数民族新生活新场景等宽广视野。老百姓不仅能在“戏匣子”里听到郭颂的东北民歌,也能在“草台演出”中感受他优美的旋律、熟悉的歌词、亲切的乡音,他为民歌唱的情怀永远定格在那些难以忘怀的峥嵘岁月中。

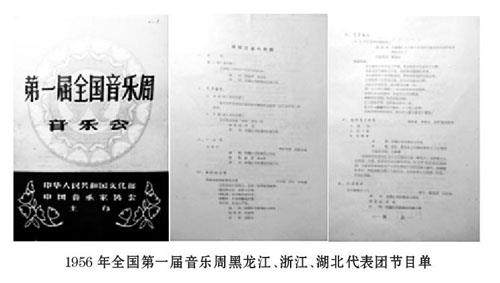

(一)踏歌而行 佳作频出

1956 年8 月1 日,全国第一届音乐周汇演在北京中山堂开幕, 这是共和国演出史上的辉煌记忆,对于参演者同样意义非凡,许多优秀的青年演员正是由此被全国观众所熟知, 逐渐成长为行业翘楚。作为黑龙江省代表团的一员,郭颂以一曲独具一格的东北民歌《丢戒指》一鸣惊人。