20世纪20 年代,国乐大师刘天华先生提出一系列国乐改进思想,且身体力行,集音乐创作、演奏、教学、器乐改良等于一身,开启了二胡历史发展的新篇章。回顾百年二胡传承发展之脉络,“影响20世纪中国二胡事业发展的最大学派———刘天华二胡学派,是由于周少梅苦寒奠基,刘天华一代宗师,储师竹、陈振铎、蒋风之、刘北茂承上启下,陆修棠、张季让、俞鹏等发扬光大的二胡传承体系,一脉相承, 代有传人而生生不息, 兴旺发达”。张季让(1904—1970)作为20 世纪上半叶重要的二胡艺术家之一,沿着刘天华中西兼容改进道路不断寻求发展与创新,在二胡教学、舞台演奏、音乐创作、理论研究、器乐改革等方面均颇有建树,为我国当代二胡艺术的传承和发展作出了重要贡献。

一、艺术生平:“中西兼顾”接受新式教育,“从南至北”投身国乐教学与改革

1904 年2 月2 日张季让出生于江苏省吴江县黎里镇的葫芦兜村,自幼喜好音乐,不论歌乐,一听即可模唱,极其逼真,家人邻里无不为之赞叹。张氏家族历代为耕读世家,在家族良好学风以及大的社会环境影响下,张季让一直接受新式学校的系统教育,先后就读于黎里镇葫芦兜小学、黎里镇第四高等小学、苏州江苏省立第一师范和南京江苏省立第四师范艺术专修学校。在高小读书期间,他学习吹小号,音乐课上的优异成绩亦显见他过人的音乐天赋。1924 年,张季让进入艺术专修学校后开始主修艺术类科目,学习了钢琴、小提琴和二胡,中西乐器兼顾的学习经历为其后来践行刘天华国乐改进思想奠定了良好的基础。

1926 年8 月,22 岁的张季让完成了学业, 调入江苏省立第三女子师范任音乐教员, 开始了他的从教生涯。教学初期,张季让便开始潜心研究民间音乐以及刘天华二胡作品。1927 年,张季让应聘于江苏省立苏州中学教授音乐课程,传授陆修棠、项祖英二胡演奏技艺。1932 年,调至河南开封师范学校艺术教研组教授全校音乐课, 同时传授有器乐专长的学生学习钢琴和二胡。在教学之余,张季让组织了学校的国乐队, 创编一些合奏乐谱并经常参加一些实践演出活动, 当时其门下的优秀学生有王寿庭、王沛纶、时乐濛、张清泉等。

为探索、弘扬国乐,张季让先生还积极参与组建国乐社团,1926 年与江苏省立第一师范的校友和音乐教师共同创办了“以弘扬国乐为职志”的“丙寅乐团”。该乐团中、西乐器兼容,是一个成员专业性较强、曲目编排水平较高、公演次数较多且影响较广泛的民乐社团, 对于20 世纪二三十年代国乐的发展与探索起到了积极的作用。此乐团的成立比1927 年刘天华、张友鹤等在北京发起的“国乐改进社”还要早一年。此外,他还参与了1929 年创建的以“为社会服务”为宗旨的“吴平国乐团”。1937 年日寇侵占中原,张季让不得已离开教学岗位,曾在军旅后勤求得一职,一年后调离,此后为生计奔走在商界蹉跎数年,借赋闲家中之机开始酝酿二胡音乐创作及练习曲的编写。40 年代前后,“吴平国乐团”重新恢复排练,张季让被聘为指挥兼艺术指导,每周给团里的年轻人传授二胡技艺。他在教学中一丝不苟,对于手型、音准、运弓等要求十分严格,指挥乐队排练亦是严谨细致,为乐团成功排演了一批民族管弦乐作品。早期的教学及排练指挥经历为其日后到东北工作积累了丰富的经验。

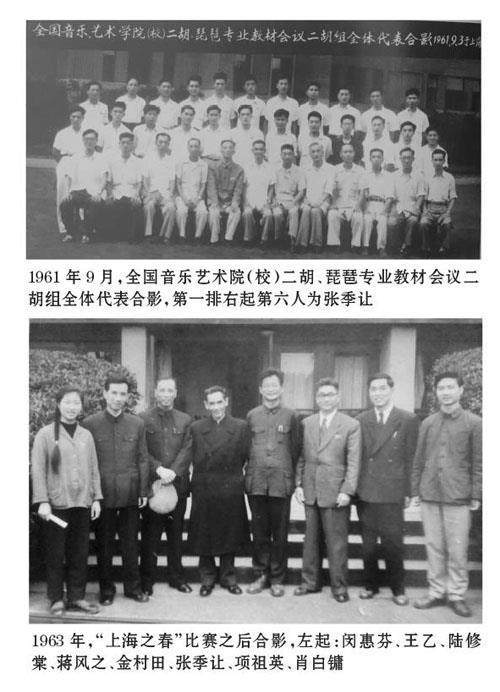

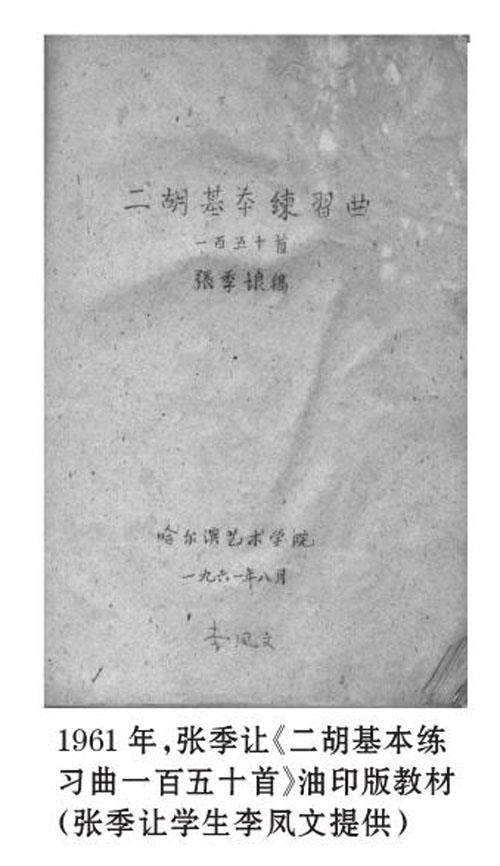

50 年代中期,张季让扎根东北,以高校为阵地从事二胡教学、创作与改革,为东北高校二胡学科的基础建设尤其是黑龙江二胡艺术发展作出了不可磨灭的贡献。1956 年6 月至1957 年,张季让应聘于东北音专(现为沈阳音乐学院)任民乐系二胡教师,期间创作了二胡独奏曲《溜冰舞曲》和《子夜吟》, 教授的学生有牛巨贵、关文举、吉桂珍等。1958 年,哈尔滨艺术学院成立,为充实教学骨干,张季让自沈阳调到哈尔滨,担任艺术学院器乐教研室主任兼二胡教师。作为学院早期的拓荒者和奠基人,张季让采取一系列有效措施,为学院专业建设和教学质量奠定了坚实的基础,培养了张慧元、李长恭等优秀专业学生。同时, 先生还全力配合“哈尔滨之夏”音乐会的演出与创作,积极投身黑龙江民族音乐事业的建设和发展。《渔舟》(1962)就是其专门为第二届哈尔滨之夏音乐会创作并与省歌舞团民乐队合作登台演出的乐曲。作为二胡界德高望重的长者和前辈, 张季让积极参与了1961 年由文化部举办的“全国高等艺术院校二胡教材会议”和1963 年“上海之春”全国首届二胡比赛,作为哈尔滨艺术学院的代表,为学院在全国艺术院校中的影响发挥了重要的作用。1970 年8 月9 日, 先生因心脏病医治无效于哈尔滨红旗街27号家中逝世,享年67 岁。

二、音乐创作:探索创新二胡演奏技巧,与时俱进彰显时代精神

创作是音乐发展中的核心要素,刘天华10 首二胡独奏曲的问世开启了二胡历史发展新征程, 作品中所内含的曲式结构、旋律特征、演奏技巧等集中体现了其国乐改革的探索与实践,“一方面采取本国固有的精粹,一方面容纳外来的潮流,从东西的调和与合作之中,打出一条新路来……”为后人指明了民族音乐创作的发展趋势。