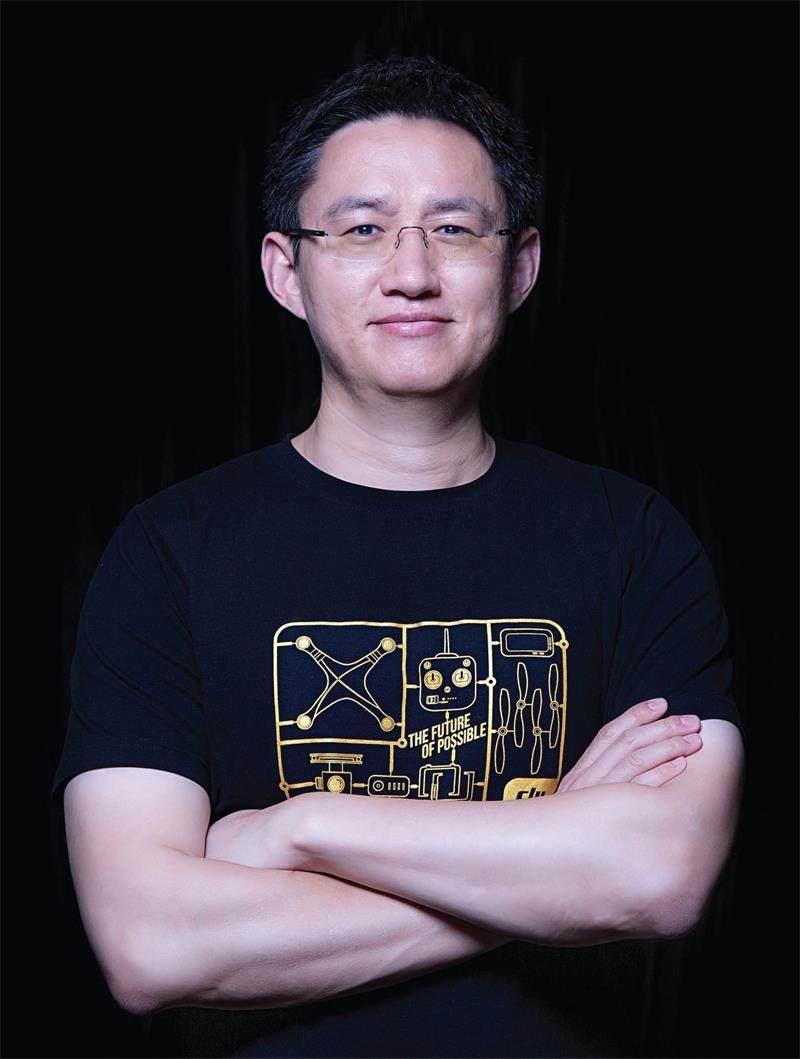

潘农菲:经营结构才是制约企业业绩突破的根本因素

经营者们时常面临业绩增长的挑战,尤其是在遭遇业绩天花板时,往往陷入目标营业额下方的徘徊,或是面临增收不增利的“中等收入陷阱”。当业绩增长受阻,企业经营者通常寄望于管理优化来推动增长。然而,根据我的经验,经营结构才是制约许多企业业绩突破的根本因素。

以我曾服务过的一家设备类上市公司为例。该公司上市后,连续四年营业额无法突破10亿元。我在第五年接手该企业,通过调整经营结构,成功突破10亿元大关,在第六年实现近20亿元的年营业额。我复盘业务后发现,前四年的主营业务在后续两年中并未显著增长,业绩的飞跃完全得益于增量的贡献。而这些增量品类与原有业务并无本质差异,关键在于经营结构发生了根本性变化,从而带来了截然不同的经营结果。

没有引入新团队、新产品品类,且中后台和老业务保持不变,资源与管理水平大致相当的情况下,企业实现了业绩的突破。这背后的原因何在?我认为正是经营结构的调整带来了业绩突破。

公司有两个老事业部与两个新事业部并存,新事业部虽然产品品类与老事业部相同,但在目标客户选择、销售模式、产品创新,尤其是产品SKU(库存量单位)上进行了严格定义与要求,以确保边际效益增长。

我首次意识到经营结构问题,是在新老业务尚未拆分时。一名总监反映研发资源不足,最初我以为是新业务支持不够,询问后才知道老业务占用了90%的研发资源,新业务反而资源冗余。

为何出现这种反常情况?数据分析发现,两个老部门在售产品型号高达519种,平均每个SKU仅创造159万元的营业额。而新部门产品型号仅11个,主力创收产品仅4个,平均每个型号创收超过8000万元。显然,老业务依赖产品数量增长,新业务则依靠产品价值驱动,这是经营结构的根本差异所在。

登录后获取阅读权限

去登录

本文刊登于《中国商人》2024年12期

龙源期刊网正版版权

更多文章来自

订阅