敦煌,由于其特殊的地理位置,使它在欧亚文明互动、中原民族和西部各民族文化交融的历史进程中占有重要的地位。公元4至14世纪,随着佛教的发展,敦煌一带陆续营建了大量的佛教石窟,其中莫高窟规模最大,至今仍保存735个石窟,包括45000平方米壁画和2000多身彩塑。1900年,莫高窟藏经洞(今编17号窟)中数万件文献及其他文物被发现,引起世界关注,并因此而产生了一门影响深远的学科——敦煌学,使敦煌文化遗产增添了更为丰富的内涵。敦煌文化的意义已经远远超出单纯的宗教或者艺术的范畴,而是多元文化的集合体。今天,我们要传承弘扬中华优秀传统文化,从敦煌文化可以得到很多启示。

植根传统,融汇各方

公元前138年、前119年,张骞两次出使西域,打通了东方与西方交流的通道——丝绸之路。汉武帝在河西设立武威、张掖、酒泉、敦煌四郡,敦煌位于河西走廊的最西端,成为丝绸之路的“咽喉之地”。在丝绸之路经济、文化等方面的交流中,敦煌又成为“华戎所交一大都会”。

汉代以来,中原文化传入敦煌,并持续发展,形成了敦煌一地雄厚的文化基础。由于丝绸之路的发展,敦煌与内地的交流十分频繁,长安、洛阳等地流行的文化艺术会很快传入敦煌。汉末到魏晋南北朝,当中原出现战乱的时候,敦煌和河西却保持着安定,于是中原士族文人往往会到河西避祸,促进了敦煌地方文化的发展。

东汉名将张奂曾隐居乡里,在敦煌收弟子千人,著《尚书记难》等书。他的儿子张芝和西晋时代另一个敦煌人索靖都擅长书法,这两位书法家对中国早期书法的发展产生过重要影响。三国至两晋时代,敦煌名士如宋纤、索袭、郭瑀等被称为“硕德名儒”。由于敦煌一地儒学之盛,也吸引了中原的学者来到敦煌讲学。东晋名儒祁嘉博通经史,西至敦煌,教授学生百余人。公元400年,西凉王李暠以敦煌为首都,建立了西凉王国。李暠深受儒家文化熏陶,礼贤下士,广招英杰,在敦煌建立靖恭堂以议论朝政,又立州学与县学,兴办教育。当时一些名儒都纷纷投靠他,如历史地理学家阚駰、宋繇,教育家刘昞等著名的学者都聚集到了敦煌,成为敦煌文化史上的佳话。

敦煌地接西域,是我国最早接触佛教的地方,在佛教传入初期,来往于西域和中原之间的中外高僧们常常驻足敦煌,讲经说法。于是敦煌名僧辈出,如罽宾僧人昙摩密多、月氏人竺法护,敦煌人于法兰、于道邃、宋云等都是当时著名的高僧,特别是竺法护影响很大,被称为“敦煌菩萨”。

石窟既是僧人们生活起居的地方,又是礼拜活动的场所。敦煌早期石窟中,流行中心塔柱窟。这一形制来源于印度的支提窟。在印度,支提窟中心是一座佛塔。印度的塔都是覆钵式的圆形塔,但传入中国后,却很快改成了方形楼阁式佛塔。中心塔柱正是象征着佛塔。人们进入洞窟,绕塔观像进行礼拜。值得注意的是中心柱窟的窟顶前部出现了人字披形顶。人字披是中国传统建筑形制,是木构建筑的一大特征。中心塔柱窟在人字披两面做出椽子,在横梁的两头又做出斗拱的形式,这无疑是中国传统建筑精神的体现。隋唐以后流行的覆斗顶型窟,则是来源于中国式的斗帐形式。

早期石窟中有不少佛龛是印度流行的券形圆拱龛,但同时也出现了中国式的阙形龛。“阙”是中国古代建筑的一种形式,在大门两侧建起两座较高的楼阁,形成两侧凸起、中央较低的形式,称作阙。以阙型龛来象征弥勒菩萨所居的兜率天宫,也就是把中国传统建筑移植到了佛教石窟之中。

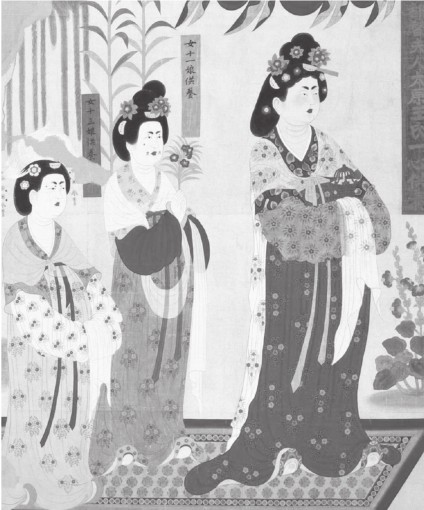

敦煌早期石窟中出现了中国传统神仙的形象。如莫高窟西魏第249窟等窟中出现了东王公、西王母以及与之相关的玄武、朱雀以及风神、雨师、雷公、辟电等的形象。莫高窟第285窟的窟顶还画出了伏羲和女娲的形象。东王公、西王母、伏羲、女娲等,都是中国传统的神仙,自先秦以来在民间流传极广,在《山海经》《淮南子》等书中就有记载,汉晋时代的墓葬壁画和石刻中大量出现。在酒泉丁家闸五号墓东晋壁画中,我们也可以看到完整的西王母与东王公形象。墓室壁画表达了当时人们对于死后成仙的愿望。莫高窟第249窟窟顶壁画中,东王公、西王母分别乘着龙、凤辇在空中急驰,前后跟随着众多的神仙。此外还有风、雨、雷、电四神以及象征着东西南北四方之神:青龙、白虎、朱雀、玄武,差不多全面反映了中国传统神仙的体系。东王公、西王母的题材也出现在北周第294和296窟、隋代第305和401窟等洞窟中。在佛教石窟中描绘出中国传统神话内容,表明了对外来佛教艺术的改造和创新。