再过3年,郭永怀逝去的时间,就和他存在的日子一样长了。见过他的人越来越少,听说过他的人越来越多。

他的名字出现在青海原子城、中国科学院力学所、中国工程物理研究院、南开大学、北京大学、中国科学院大学、中国科学技术大学等机构的展览中。天上挂着一颗以他的名字命名的小行星。

在他的家乡山东荣成,郭永怀事迹陈列馆的讲解员说,这个名字消失过一段时间——起初,连馆长都不了解他。“但如果现在去学校里问,应该没有人不知道郭永怀。”她说。

我国23位“两弹一星”元勋,多少都有过隐姓埋名的经历。郭永怀是其中唯一一位横跨核弹、导弹和人造地球卫星三大领域的专家,是唯一的烈士,也是为数不多出身农村的科学家。

他用毛驴举例解释科学问题:山东的农民要使自己的小毛驴干活,会把它的生活习性摸得一清二楚,否则驴脾气一发,是不会听使唤的。他说,使用复杂得多的现代计算设备,也是一样的道理。

他在用石头、黄泥和海草筑成的房屋里长大。在他生活的20世纪初,山东荣成县的毛驴跟如今街上的汽车一样常见。郭永怀从骑乘毛驴的生活中走出,坐过远渡重洋的轮船,在海外求学工作16年,归国仍带着浓浓的胶东口音,指导核武器的研制工作。

59岁那年,郭永怀结束西北的热核导弹试验准备,乘飞机返京,飞机在降落过程中失事。人们在火中发现了两具紧紧抱在一起的遗体,费力将他们分开后,看到中间夹着一个完好无损的公文包,里面装着试验的资料。那是郭永怀和他的警卫员。

今年夏天,一个五六岁的男孩站在郭永怀事迹陈列馆,对着飞机失事的视频资料哇哇大哭。馆长李波后来特意在那附近放了盒纸巾,定期补充。有两位企业家参观完,捐出了两笔奖学金——“永怀教育奖”和“永怀乡村教师奖”。

暑期过后,在中国科学院大学开学典礼上,来自荣成的张雨霖又听到校长周琪提起了这个名字。这时候,郭永怀已经比多数本科新生年长100岁。

直至今天,以他的名字命名的话剧仍在大学里上演。南开大学物理学院的新生每年都要排演话剧《永怀》。可是,要理解这位“另一个时代”的科学家校友,并不容易。在宽敞的大楼里,这些享有良好教育资源的学生反复排练,要表演出一种想象中的“毅然决然”与“大义凛然”。

事实上,生活中的郭永怀不全是那样一个典型的角色。

这个时代的人,很难演出那个时代的难

他的时代似乎离我们太远了。

为了了解郭永怀,南开大学物理学院《永怀》话剧的创排者之一的史歆祺去了研制原子弹的青海221基地,她这样形容原子弹试爆的环境:“很不现代,一看就是没钱才那样弄的一个土墙。”

话剧排演中,她发现最难的不是大量对白,也不是飞机失事时细碎的肢体动作,而是演绎条件的艰苦——人在那样困难的环境下,是用一种怎样的情绪和精神在说话的?

“喝碱水、住帐篷、煮野菜……这一段很难排得出来感觉,大家都没经历过。”史歆祺说,“你能感觉到,这个时代的人,就是演不出那个时代的难。”

他们不得不引导年轻的演员们去想象。在高原冬季住帐篷,早上醒来,要先用手捂着按摩一会儿,才能睁开眼睛,因为眉眼上都是霜冻。

饥饿一度成为原子弹研制工程的最大障碍。《为国铸盾——中国原子弹之路》中描述,当时科学家每餐只能吃到一个馒头、一角钱的干菜汤。附属电厂的职工用变压器泄漏出来的油炸青稞面吃。饥饿使人便秘、浮肿。核武器研究所将近一半的人得了浮肿病,副所长彭桓武的脚肿到穿不进布鞋。

高原的冬季漫长,郭永怀一行曾在巴丹吉林沙漠深处进行了一个月的核弹试验。54岁的郭永怀坐在一辆没有暖气的吉普车里,每天颠簸行进4个多小时。戈壁滩上没有帐篷,所有人席地而坐,啃着冻馒头与咸菜,配着从兵站要来的一暖瓶热水当午餐,郭永怀也是如此。

为了让学生们体悟当年,中国科学院大学把部分校园建在了钱学森、郭永怀等老一辈科学家创建的北京怀柔火箭试验基地旧址上。健身房、金工实验室是当年“两弹一星”的生产车间,学生们漫步的“情人坡”坐落在当年的燃料库旁,校园里的河是当年的泄洪沟。

张雨霖和郭永怀是老乡,事实上,他们大抵只有乡音相近。至于乡土,几乎是两个世界。

荣成靠海,在张雨霖眼中是风景优美、宁静的“海滨城市”。对郭永怀而言,这里意味着甲午海战,是混乱、口岸与革新。

1909年,他出生于山东省荣成县滕家乡西滩郭家村。在这之前,日军已从荣成湾登陆,北洋水师全军覆没,威海开始了32年的殖民地历史。

10岁那年,郭永怀曾被土匪绑架,在海上漂泊了四五个月。之后,父亲将他送往一个名为石岛的小镇读书。郭永怀入学时,明德小学已经设有国文、英语、算学、地理、历史、修身、理科、图画等课程。这是胶东地区近代新式文化教育的发端之一。他自此正式接受教育,直至17岁离开荣成。

“我在家庭中生活时间不长,但对我还是有所影响。”他说。

中国水声事业奠基人、中国科学院声学研究所第一位所长汪德昭在纪念文集里提到一件小事:“一次,郭永怀在中关村的花坛边,看到四周乱纸纷飞,便对他说:在山东因为尊孔,地下有一张纸也要捡起来,怎么堂堂的科学院竟满地都是乱纸。”

把学航空作为一条救国之道

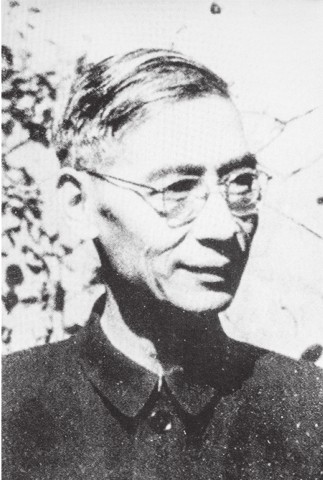

郭永怀温和,寡言少语,在少有的几张合影中,总是站在后排。

“初到城市,在生活习惯、思想感情上和城市同学总是格格不入而保持距离。”在一篇短小的自述中,郭永怀回忆起初到青岛读中学时的感受。

考入南开大学后,为了就业考虑,郭永怀初学电机工程自动化专业。一年后,他觉得“所学东西劲头不大”,“同时对前途有了新的考虑”。

在青岛读书时,他亲眼所见:“一边是美国势力范围,一边则是日本商人阵地。中国人只能在后海偏僻的地方开些小店铺。在中国的土地上,外国人何以能为此自由侵占,而中国人自己反而没有自由呢?”

郭永怀觉得,“社会上太黑暗、太复杂”,而学校环境单纯,“教授生活是比较清高的”。“为了将来能在学校从事教学工作,因而改学物理,以为学物理可以达到这一目的。”

当时,郭永怀对光学产生兴趣。毕业后,他感到“离做教授相差甚远”,又继续攻读研究生。无奈“七七事变”爆发,北平战乱,他再度中断学业回到威海。

其间,他曾在威海中学短暂任教半年。