肢体残疾人的心理健康维护

第七次人口普查数据显示,我国残疾人总数已达到8500万,占全国人口总数的6.21%,其中肢体残疾人占据了相当大的比例。常见的肢体残疾类型包括四肢瘫、截瘫、脑瘫、脊柱强直或严重畸形、上肢或下肢部分或全部缺失等。这些残疾往往由脑血管病、骨关节病、工伤、交通事故等多种原因造成,严重影响了患者的日常生活和社会参与。

肢体残疾人由于身体条件的限制,在求学、就业、就医、婚姻等方面面临着诸多挑战。这些挑战不仅加剧了他们的经济负担,还容易导致自卑、焦虑、抑郁等心理问题的出现。关注肢体残疾人的心理健康,对于提高他们的生活质量、促进社会和谐具有重要意义。

影响肢体残疾人心理健康的因素

影响肢体残疾人心理健康的因素主要可分为生物因素和心理社会因素两大类。

● 生物因素方面,遗传因素在心理发展中扮演着重要角色。有研究证实,情感性障碍有明显的遗传倾向。此外,伤残程度和应激反应也是影响心理健康的重要因素。伤残程度越重,患者越难以接受和适应现实,越容易产生心理障碍。

● 心理社会因素方面,残疾人常常面临自我认同的问题。身体功能的缺失可能导致他们对自身价值产生怀疑,许多人会觉得自己不完整,甚至产生自卑情绪。这种负面的自我认知容易导致心理问题,如焦虑、抑郁和情感困扰。此外,残疾人对未来的期望和生活质量的感知也是影响其心理健康的重要因素。歧视、不公正待遇甚至虐待、遗弃等消极态度,对残疾人心理健康产生极大危害。相反,社会的支持、同情和帮助则有助于残疾人建立积极的心态。此外,残疾人的经济状况普遍低于正常人群,低学历、就业困难等问题进一步加剧了他们的心理负担。

残疾后心理变化过程的几个阶段

患者在受伤致残后,心理上的变化和调整是一个复杂而漫长的过程。

登录后获取阅读权限

去登录

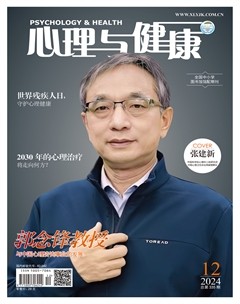

本文刊登于《心理与健康》2024年12期

龙源期刊网正版版权

更多文章来自

订阅