传统文化中的“积极心理学”

积极心理学是上世纪末、本世纪初兴起于西方的心理学思潮,它认为,每个人都具有先天心理成长和发展的潜能,每个人都是积极的个体。这一思潮进入公众视野后,越来越多的人开始关注自身积极心理品质的培养,很多年轻人会购买相关课程和书籍,希望从中学习到有用的东西。

其实,在日常生活中,我们想要获得积极心理学方面的知识,不一定非要拜读西方心理学书籍,而是可以从我们自己的传统文化入手进行学习和感悟。为什么呢?

因为人具有社会性,人的体验、积极品质,乃至个人优势与人际关系的发展,都不能脱离他所生存的社会背景和社会环境。中华传统文化源远流长,对中国人的人格养成、生命态度和生活方式都产生了重大影响,中国人学习积极心理学,应该与我们自己的传统文化相结合。

并且,中华传统文化中蕴含着丰富的对人的内在需求、心理品质以及为人之道的深刻认识和阐述,具备我们积极解读自我和积极解读社会的“原材料”。

那么,在我们的传统文化中,有哪些内容与积极心理学有异曲同工之妙呢?整理出来“九牛一毛”给大家抛砖引玉。

传统文化中的“仁爱观”

据马丁·塞里格曼的研究,“智慧、勇气、仁爱、正义、节制、精神卓越”这六项美德,是人的普适性美德。其实儒家早已经有了类似的归纳,即“仁义礼智信”的价值观念。

在中国传统文化中,“仁”是伦理观的核心理念。如《论语》言:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。”孔子认为,约束自己,使每件事都归于“礼”,这就是“仁”。只要做到克己复礼,天下就都能归顺于礼制仁德。

再如“仁者爱人”,强调人与人之间应该互相尊重、关心和帮助。仁者爱人的“爱”,是发端于我们对亲人的爱,再逐步扩展至对朋友、老师的爱,而终点却不止停留在友人、师生之间,而是扩展到整个社会,推广到一切人际关系中,即爱“众”,爱天下所有的人。

登录后获取阅读权限

去登录

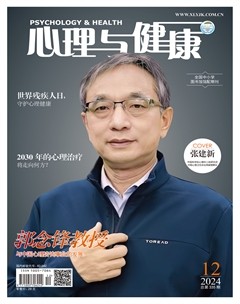

本文刊登于《心理与健康》2024年12期

龙源期刊网正版版权

更多文章来自

订阅