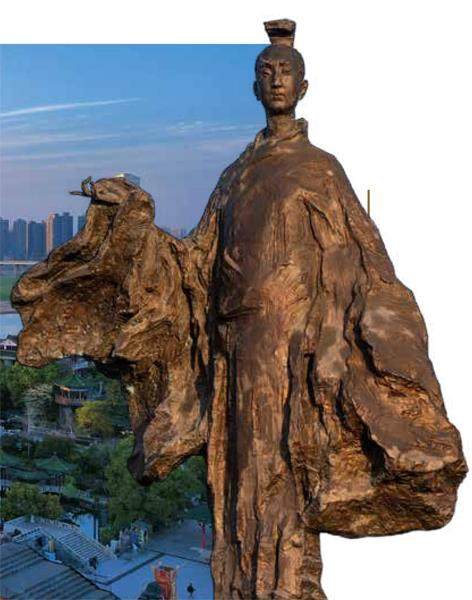

王勃是位天才,六岁就能做文章。九岁时,阅读唐初大儒颜师古所作的《汉书注》,觉得书中有不妥之处,便做《指瑕》十卷“以摘其失”,轰动一时。我们耳熟能详的千古名篇《滕王阁序》,一句“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”,便让世世代代的中国人为这位少年倾倒。

情意开阔

“初唐四杰”并非后人所封,而是在当时就有。为何称其为“四杰”?杜甫曾写:“王杨卢骆当时体,轻薄为文哂未休。尔曹身与名俱灭,不废江河万古流。”在杜甫看来,“王杨卢骆”的诗风在当时是一股清流、造诣极高,但却一直被守旧文人质疑讥讽,殊不知在历史长河中,“四杰”才江河不废、万古流芳。

《送杜少府之任蜀州》

城阙辅三秦,风烟望五津。

与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯若比邻。

无为在歧路,儿女共沾巾。

作为“初唐四杰”之首,王勃更有其独特之处。他十二岁时,赴长安学医,通晓《易经》《黄帝内经》等。十八岁时还为《黄帝八十一难经》做注,成为我国医学史上一段佳话。他对祖父、大儒王通的著述谙熟于心,肩负家族重托,整理祖父著述《续书》并作《续书序》,这些注定了他并非埋首纸堆、摇头诵诗的普通文人。

作为一首离别诗,《送杜少府之任蜀州》可谓千古传颂。尤其是“海内存知己,天涯若比邻”一句,便让杜少府这位不知姓名的小县尉,在历史上永远留下了身影。

通常,千古传颂的作品,能让无数普通人从中读到自己的日常、唤起共鸣的情思,更穿透于时代。它需要诗人有真诚而朴实的情谊,也需要更深邃而开阔的眼光。王勃作这首诗是在初入仕途时,十八岁的他入沛王府作侍读,与年龄相仿的少年王爷意气相投——这是他一生中最得意的时光。在长安,他结识了杜少府,并在这里为即将去四川任职的杜兄送别。

公元十一世纪,当苏轼同样登上滕王阁,他眼前所见即“烟光凝而暮山紫”,心中所想即“秋水共长天一色”。于是他漫步阁楼,沐浴更衣,毕恭毕敬手书《滕王阁序》。如今在滕王阁中,苏轼书写的《滕王阁序》照耀古今。

于更长远处看离别。普遍说法认为,这是首拒绝离愁别绪的送别诗。的确,自古以来,离别若不是芳草萋萋,便是泣涕零如雨。在王勃看来,“城阙”“风烟”早在离别意境中,“同是宦游人”则是他真挚的共情。