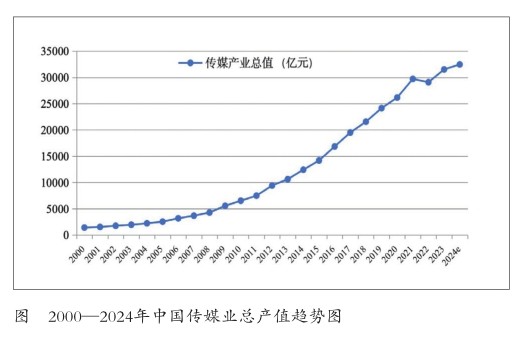

进入21世纪以来的20多年,传媒业发展迅速。笔者主编的《传媒蓝皮书·中国传媒产业发展报告》作为年度报告,对传媒产业跟踪研究了20年,这20年是中国传媒产业风云激荡的20年,其产业规模从1500亿元飙升到3万亿元,产业结构也发生了颠覆性变化,国家的舆论生态、媒体格局、媒介使用、传播渠道也都发生了深刻变化。中国互联网数字媒体群平地崛起,几乎成为世界规模最大的数字媒体产业群体,传统媒体这20年既经历了辉煌和巅峰,也经历了衰落和低谷。特别是近10年来,媒体融合作为国家战略全力推动,确实取得了很大的成就,主流媒体在传播力与影响力方面有了很大提升,基本实现四全媒体的格局,但产业发展的情况却参差不齐,有些媒体发展迅速,而有些媒体却断崖式衰落。人们不禁要问,那些高速发展的媒体的驱动力到底来自哪里?传媒业的未来发展方向又在哪里?

习近平总书记提出的新质生产力概念,给数字时代传媒业发展走向提供了一个新思路,也提出了一个新课题。新质生产力是新技术、新经济、新业态下中国式现代化的经验事实体现。对于传媒产业研究而言,新质生产力带来的是发展命题,也是改革命题。要实现传媒产业数字化高质量发展,就必须要探讨新质生产力与传媒业的关系,传媒业这20年的发展一直伴随着互联网技术的快速发展和普及,要把传媒放到数字时代与全球格局这一更为广阔立体的结构中重新审视。这20年我国传媒产业的总体规模是持续增长的,传统媒体是前十年增长后十年衰退,民营化的互联网平台媒体是一直高速增长的。绝大部分主流媒体都导入了互联网、新媒体技术等新质生产力要素,但传统主流媒体的经济效益总体是衰退的,且衰退的速度在加快。由此,我们在广泛调查的基础上是否可以形成推论和假设:传媒产业的发展除了技术因素外,还有别的因素在起作用,如生产关系、体制政策、资本要素等?笔者认为回答这个问题的最好方法是,从事实出发,向实践要真知,梳理传媒业发展的统计数据和实证案例,来做定量和定性分析和研究。中国传媒业20多年的发展事实应该可以给我们一些答案和启示。

笔者以中国传媒业20年的产业发展实证案例来探讨新质生产力与新型生产关系的相互关系问题。文中使用的资料都是自2000年以来传媒业发展的公开数据资料,特别是从2004年到2024年笔者每年主编的《传媒蓝皮书·中国传媒产业发展报告》的行业统计数据是重要的实证依据。在对传媒新质生产力充分探讨和认识的基础上,梳理中国传媒业发展脉络,剖析新质生产力作用下传媒业的变革,重新审视数字时代传媒业的格局与趋势,探讨传媒新质生产力与新型生产关系的作用,以期丰富对传媒新质生产力的深刻理解,探索传媒发展理论创新,为传媒业高质量发展提供理论和实践参考。

如何理解传媒业的新质生产力

新质生产力自2023年9月由习近平总书记提出以来即受到广泛关注。2024年1月,新质生产力被明确定义为“是创新起主导作用,摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径,具有高科技、高效能、高质量特征,符合发展理念的先进生产力质态”。作为一个新概念,新质生产力赋予全社会广阔的创新空间。当前聚焦新质生产力的研究多立足宏观视角,集中论述新质生产力的历史逻辑、理论内涵、形成背景与实现路径等。新质生产力不是一个务虚的理念,而是一个务实的发展策略,“需要我们从理论上进行总结、概括,用以指导新的发展实践”,这体现出新质生产力研究要关注其概念本身,也要将概念与坚实的产业实践相结合,在具体的情境中去理解新质生产力。传媒业是科技创新推动产业变革最活跃的领域,从传媒业视角来理解新质生产力内涵是一个独特而又有现实意义的角度。

何为传媒新质生产力?生产力是人们利用生产要素进行物质资料生产时表现的能力,是征服和改造自然的能力。人类社会的发展即是先进生产力不断取代落后生产力的过程。新质生产力特点是创新,即以科技创新驱动质量的跃迁与结构的优化。传媒新质生产力即是利用新的生产要素促进传媒业高质量发展的能力。科技创新重塑了传媒生产总过程。数字化媒介的影响力让媒介超脱出技术工具的狭隘层面,而是作为渠道、载体以及基础设施,联结社会组织和人际关系,渗入社会各个层面。这种媒介特征是由人与特定生产力所共同驱动的“建构性的外化行为和发明创造”。从语言到文字,从印刷传播到网络传播,传媒业天然与信息技术相联系,是典型的由科技创新推动并与之同频共振的产业领域。

推动当今传媒业发展的根本动力是几大创新科学技术:计算机技术、互联网科技、大数据分析等,统称为网络数字技术。最早是网络链接技术推动了网络邮箱和网络门户网站的发展;后来是移动互联网撬动了社交媒体的发展;然后是算法推送引爆了社交媒体和网络视频,社交媒体和网络视频的火爆又把电商和数字媒体拉到了一起;平台媒体迅速崛起积累了大量的UGC自媒体人和大量的数据资源,人工智能技术的蓬勃发展正是基于海量的大数据训练。每一种新质生产力落地到传媒领域就会创造出一些新的媒介形态,并演化出新的业态,如长视频、中视频、短视频;电视剧、网络剧、网络电影、微短剧;微信公众号、百度号以及“生态化发展”的超级平台。

新质生产力在传媒业的实际运行现状。在工业社会,土地、劳动、资本、企业家等构成生产力形成的主要因素。数字时代,依赖传统生产力和常规资源要素投入已不可持续。习近平总书记将创新作为新质生产力的主要驱动力,提出了技术、数据、知识三种全新的生产要素。传媒业新质生产力的核心在于以新的生产要素供给与优化组合实现生产率的大幅提升。

首先,传媒业的应用场景创新离不开科学技术的跨越式发展。传媒业的每一次变革均发端于先进技术的推动。从互联网、5G到以ChatGPT、Sora为代表的生成式人工智能的爆发式增长,数字媒体与资本共同作用,突破传媒原有边界,让现实世界与虚拟世界的连接成为可能,更从底层逻辑冲击了中心化传播的格局,推动传媒业向承担人类生产生活功能的“传媒生态系统”转变。

其次,数据要素的高水平应用能够实现传媒价值延伸。数据是人工智能的基础,数据流动贯穿传媒业全过程。发展传媒业新质生产力,数据流动和资源流动使得传媒业参与主体的资源获取和运用不再受制于地域情境,能够激发出更大的经济与社会价值。数据的生产、采集、加工和储存涉及个体、企业以及国家等多元主体,关乎个人数据权益、传媒企业竞争力和国家数据安全等层面。