中央广播电视总台打造的《感动中国》是一档以仪式庆典形式传承文化方式的文艺节目,具有引领民众文化精神和巩固民族记忆的功能。《感动中国》的持续制作播出和与时俱进的精神文化意识,对我国精神文明建设起到了重要的指导作用。节目以个体仪式形式为基石,以群体精神汇聚为桥梁,形成感动华夏儿女的精神记忆,实现洗礼受众心灵、提升民众精神文化内涵的目标,从而讲好中国人自己的故事、树立精神榜样、增强民族文化自信。

笔者将《感动中国》系列节目二十年的媒介实践置于文化记忆理论框架内展开考察。研究遵循“个体记忆关联——媒介符号聚合——仪式互动展演”的理论路径,从时代中被记录的精神史诗、媒介技术与感动初心融创、仪式塑构中的文化引领三个层面出发,探究《感动中国》铸构民族精神记忆的驱动原力。时代中被记录的精神史诗作为客观文化符号,在技术载体的作用下超越时空局限,升格为现实文化与历史记忆间的媒介。过往与当下拟合的文化空间中,具有奠基性意义的个体实践与现实社会的集体文化框架交互关联,从而在双重记忆模式的整合中凝结集体精神文化、稳固社会感动初心。持续处于文化仪式盛典中的受众进而被纳入民族精神记忆谱系,在社会文化引领下筑牢精神信仰之基、赋能时代文化符号再生产。

一、时代记忆与个体精神史诗

记忆具有社会整合功能,是人与人、个人与群体以及群体与群体之间关系的凝结,这种关系一般建立在拥有共同的经历或记忆、共同的情感体验以及共同的理想信念之上,也可以建立在社会生活需求、功能依赖以及相互依存的关系之上。扬·阿斯曼指出:“特定的机构(政府或组织)在历史记忆的基础上通过文字、节日、纪念仪式等媒介形式建构文化记忆。”利用象征符号的文化表征可形成社会的“记忆框架”,逐步上升为“精神正典”。《感动中国》自2003年2月14日播出以来,在通过新闻报道讲述个体精神史诗的同时,也建构着国家精神记忆及文化认同。

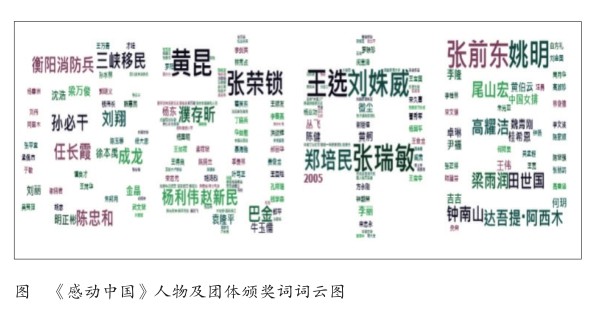

1.聚沙成塔的情感故事。《感动中国》播出以来,在受表彰的对象中,有像姚明、成龙、濮存昕、苏炳添等频繁出现在荧银幕中耀眼的文体明星,有像钟南山、袁隆平、屠呦呦、杨振宁、钱七虎这样辛苦耕耘、潜心科研的学者,有像张蓉锁、张顺东、王顺友、邓小岚一样平凡无私的普通百姓,还有像杨业功、阿布列林·阿不列孜、杨宁这样的党的好干部,更有像赵新民、张超、李建英这些为了保护人民与国家安全献出宝贵生命的民族英雄(如图)。这一精神仪式盛宴将个体故事诉说至城市乡村,感动着每一个中国人。个体事迹通过国家级仪式盛典进行传播,而且这种仪式具有稳定的时间延续性,促成文化精神源源不断地汇聚,从而促使《感动中国》成为中国文化精神的代表性文化品牌节目。集体是记忆的主要来源和保障,个体只有在群体交往与互动中才有机会产生回忆。《感动中国》的精神文化仪式持续,已经形成稳定的情感记忆,媒介技术变革下的仪式典礼活动可增加受众与活动的互动,提升受众的参与感,增强个体内心对精神文化的悸动,从而形成日常生活的精神谱系。

2.个体生命史对群体记忆的精神建构。偶像具有补偿、投射、认同的作用,在现实中个体的生活情感或事业处于压抑状态时,就会在追寻某个偶像的过程中寻求连接、理解或抚慰;同时,通过对个体的膜拜也可以增加自我感知和向上心态,榜样具有强大的引领力。感动自己、感动民众、感动中国,正是一个个无私伟大的个体,才共同铸就了如今强大的中国。《感动中国》已经推出近两百位各行各业的精神领袖,他们平凡而伟大,他们都是在各自行业默默无闻、辛苦耕耘的工作者。文化记忆是从个体参与到社会框架的角度来认定的,而非从本体论和形而上学的视角。每个人不仅以第一人称“我”的单数形式存在,还以“我们”的复数形式存在。个体同时归属于不同群体,会采用不同的“社会框架”,每种“社会框架”都意味着共同的关注点、价值观、经历以及叙事策略等隐含的结构。正是因为个体来自不同行业群体,个体生命中的精神光辉才极具代表性。