摘要:“和合”观不仅是中华民族的精神根脉,更是中国新闻叙事中的独特基因,彰显了新闻叙事的中国选择、中国智慧和中国方案。文本从新闻叙事角度出发,就《人民日报》中亚峰会的报道进行分析。笔者发现,在中亚峰会报道中蕴含“和而不同”的叙事者、“协和万邦”的叙事内容和“以中求和”的叙事理念,凸显了主流媒体的叙事创新与传播理念。

关键词:“和合”观 新闻叙事 《人民日报》 中亚峰会报道

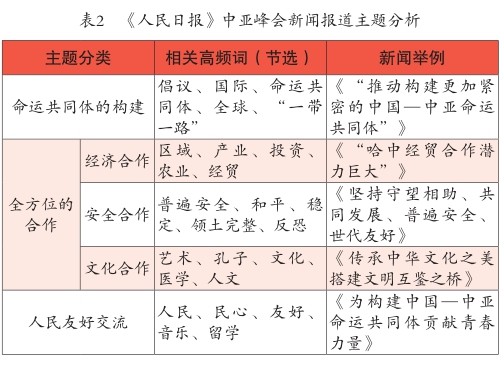

“和合”一词最早出自《国语·郑语》:“商契能和合五教,以保于百姓者也”,有调和关系、有序整合之意,属于政治概念。而当代的“和合”观是历经中国文化流派相互碰撞融合后的哲学思想和思维方式,渗透着民族文化、社会道德和国家文明等各个方面,是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要构成。因此,剖析儒家“和合”观在主流媒体新闻叙事中的运用与呈现,挖掘“和合”观在新闻叙事中的当代价值,彰显中华文明的传播力和影响力,在冲突多变的国际局势和多元文明互鉴中具有至关重要的意义。笔者从新闻叙事角度出发,以2023年5月9日至2023年6月13日期间《人民日报》关于中亚峰会的89篇报道为例,围绕“谁来说”“说什么”和“怎么说”的叙事维度,探究儒家“和合”观在叙事者、叙事内容和叙事理念中的运用与呈现。

一、谁来说:“和而不同”的叙事者

新闻叙事者既指叙述文本的讲述者,也指叙述文本的写作者,二者在很多时候是重合的,反映了“谁来说”,也决定着“说什么”和“怎么说”。一般而言,新闻叙事者是事件在场的记者、后期处理的编辑和隐含新闻规则的媒体等专业主体。在峰会报道中,叙事者呈现出身份和视角的多元化。多元预示着“不同”,而《人民日报》采用多元叙事者,体现了“和而不同”的“和合”观。

“和而不同”最早可追溯于西周时期的“和”与“同”之辨。西周思想家史伯从万物发生的角度阐明了多元统一的“和”是万物产生的基础和条件,而单一化的“同”则限制了万物的继续发展。春秋时期晏婴承认了“和”中蕴含了“不同”,在史伯多元统一的基础上补充了对立与差异。正式提出“和而不同”的是孔子,其在《论语》中指出“君子和而不同,小人同而不和”,“和”是接受差异,以求和谐;而“同”是排斥差异,盲目求和。自此,“和”既作为目标,也作为方法,成为儒家“和合”观的重要标识。

1.叙事者身份的“多元共生”。法国哲学家、诠释学家保罗·利科认为叙事身份是人类叙事的中介作用所获得的一种身份认同。这意味着以叙事者的身份为受众提供新闻的认知方法和解读模式,以增强受众的认同感。通过对上述的89篇报道的信源进行分析,可以发现新闻专业主体叙事有79篇,其他个体叙事有10篇。在其他个体叙事中,涵盖中国驻外大使、学者、研究者和国家主席等,其中国内叙事者有7篇,国外叙事者有3篇,呈现多元特征。

“和而不同”的前提是“多元共生”。多元强调不同,而共生强调和谐。“多元共生”是承认共生中存在多元,或者说多元不同是和谐共生的基础。多元叙事者蕴含多元叙事身份,无论是记者、编辑和媒体等专业主体,还是驻外大使,抑或是国内科研者、外国学者,都代表着专业与非专业、国内和国外不同叙事者的声音和价值观。而《人民日报》采用多元叙事者,实际是认可叙事者身份的多元化,在避免了“自说自话”的同时,也扩大了国际认同的基础。

2.叙事者视角的“多元互补”。按照法国文学理论家茨维坦·托多罗夫的说法,人们对事件的了解总是基于某种视角,而非原始事实。从某种意义上说,新闻的叙事视角决定着新闻的事实。法国文学批评家热拉尔·热奈特将叙事视角划分为全知视角、限知视角与纯客观视角。按照这一理论分析,峰会报道中占比最高的是限知视角,共计50篇,主要以记者的人物专访与采访,以及个体叙事为主,如《谱写中国中亚友好合作新篇章》《“中国朋友帮我们走上了致富路”》等;占比最少的是全知视角,共计15篇,主要是以记者视角为核心,对中亚峰会的“前因后果”进行讲述,如《古韵西安,共建美好未来》《携手构建更加紧密的中国—中亚命运共同体——写在中国—中亚峰会即将举行之际》等。