2024年1月,特斯拉正式推送了其智能驾驶辅助系统FSD(FullSelf-Driving)的V12版本,并称该版本已升级为“端到端神经网络”。“端到端”一词随后成为汽车业贯穿全年的关键词。

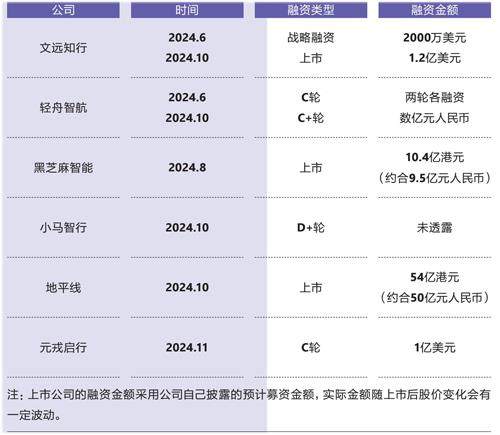

与此同时,智能驾驶开始大步跨入公众视野。百度的无人驾驶出租车服务“萝卜快跑”截至2月已覆盖武汉主城区大部分区域,引发热议;特斯拉的无人驾驶出租车Cybercab10月在公众面前亮相,也吸引大量目光。多家主攻智驾技术的公司今年先后上市,似乎重新成为资本市场的宠儿。

这些近乎同时涌现的事件在中文语境共享着同一个名词“智能驾驶”,很容易被联想到一起,但实际上它们有各自的独立故事线—“端到端”技术受益于这两年蓬勃发展的AI大潮,想让神经网络代替一条条具体的驾驶规则;而无人驾驶出租车长期使用的技术路线正是“端到端”想要淘汰的。此外,部分智能驾驶公司的资金遇到了新的瓶颈,这也不该由“端到端”背锅,而是因为整个赛道的融资节奏确实又到了需要输血的时候。

理解这些“各自独立”的故事线,才能更完整地理解它们彼此发生的交汇,也更能理解智能驾驶到底进展如何。

端到端的上限与下限

特斯拉FSDV12几乎是在第一时间改变了行业对自动驾驶技术时间线的判断。中国的创业者们也几乎都第一时间就意识到自己必须跟上。

小鹏汽车创始人何小鹏在2024年去美国体验了特斯拉FSD的V12版本后称“FSD在数月里有很大的进步”“在硅谷和高速表现极好”。智能驾驶独角兽Momenta的创始人曹旭东说得更直接,“FSD在这半年内进化了几十倍”。

根据何小鹏以及诸多试车者的体验视频来看,FSDV12最大的提升是操作“更像人”。一方面是新版本速度和转向控制丝滑平顺,极少出现急刹急转的顿挫感,也不会加速过猛。另一方面在面对复杂路况需要让行时,新版本也能更灵活高效地通过,而老版本相对更“老实”,有时候甚至会无法通过。

“蔚小理”等在智能驾驶领域走得比较快的主机厂,以及华为、Momenta等头部供应商,都开始推自己的“端到端”解决方案。对于主机厂而言,这么做的近期目标很明确,要维持自己在品牌和技术上的高端调性,必须紧跟技术潮流。端到端的方案能帮助它们快速地将自动转向、变道等辅助驾驶功能普及到更多车型和更多道路上。至于这些“端到端”实际上表现如何,到底能帮车企多卖多少车,很多时候还需要打个问号。而在宣传这一功能时,各个车厂一方面会使用“有路就能开”这种大胆的表述,同时又谨慎地提醒用户,这只是辅助功能,部分路况仍需驾驶员接管。

2024年智能驾驶公司融资大事件

每家研究智能驾驶技术的企业如今几乎都有自己一套关于“端到端”的解释。不过要准确理解这个概念,最好还是跳出这些复杂的词语迷雾,回到特斯拉使用这个词的初始语境。

在使用“端到端”技术之前,特斯拉的智能驾驶辅助系统FSD使用的是一套包含30多万行代码的规则体系。所谓“规则体系”,可以理解为一本试图做到详尽无遗的驾驶手册。这种技术思路试图把不同路况都归入这本手册中的特定章节,然后通过让智驾AI把这本超级手册完全背下来并照章执行来完成自动驾驶。具体而言,这种“照章执行”一般包括以下过程:感知、预测、规划、执行—这些过程各自有各自的算法和“规则体系”。

这一技术流派的代表是Google重金支持的Waymo。Waymo成立于2009年,基于凤凰城、洛杉矶、旧金山等少数城市的高精地图,在这些区域建立了极其详备的驾驶规则。根据官方数据,今年10月底时Waymo旗下的无人驾驶出租车每周付费订单量超过15万单,周里程超过160万公里。

但是Waymo的“硬规则”方案有一个根本上的限制,那就是有赖于完善的高精地图来为AI“指明”路况。高精地图非常昂贵,不仅需要费时费力测量,还要高频维护,这不仅使得Waymo的业务长期只局限于少数特定城市,无法大规模扩展张,而且让其业务模式变得非常烧钱。仅仅为了在少数城市做到“自动驾驶”,Waymo在2020年5月至今的四年半中已经融资了113亿美元。

与此相比,“端到端”方案的可拓展性要强得多。它试图让AI成为一个能够独立思考的大脑,让它像人一样学会理解模式路况,从而在驾驶时可以抛掉极其繁复的规则,根据自身的直觉反应来开车。所谓的“端到端”(end-to-end),最初始的含义,指的就是自动驾驶系统从输入端获得传感器的各项数据,到输出端的执行驾驶行为,中间全靠一个人工智能模型来完成。