2024年12月12日,第十批国家组织药品集中采购(以下简称“集采”)正式开标,预计将有62种药品被纳入其中,这是集采规模最大的一次。此次在价格要求等方面也有重大改变—中选价格从原先的50%降幅改为不高于同品种最低“单位可比价”的1.8倍。这一改变,实际上对于价格的要求更高了:因为不知道竞标对手的出价,一旦对手出价过低,就可能失去入围资格。而对于投标企业来说的一个好消息则是,此次集采增加了“复活机制”。

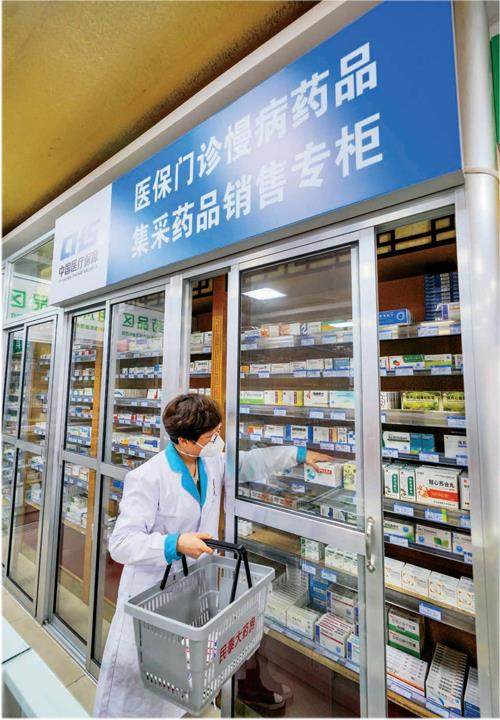

自2019年3月首次启动以来,集采政策已经稳定运行了5年。按照官方说法,目前已进入“常态化”运作阶段。此前九批集采,共涉及374种药品,占公立医疗机构采购金额比例超30%,集采品种平均降幅超过50%,特别是常见病、慢性病、抗感染、抗肿瘤等药物,中标药品的价格降幅尤为明显。

集采的推行,对医保控费和医疗资源的分配影响明显,大量患者受益于药价下降。然而与此同时,医疗相关企业以及其中的从业者,也不得不面临收入压缩的挑战,原有的利益及市场格局俨然已发生改变。

集采的“难题”

集采药品是如何来到我们身边的?临床医生对此感受最为直观。在三甲医院麻醉科医生朱逸看来,集采药品对非集采药品的替代并非陡然降临,而是一个缓慢渗透的过程:先是听说“集采”这一词,随后科室里一两款产品开始出现集采品种,再到后来越来越多品种被纳入集采。至今,朱逸所在的科室,大约有一半左右的麻醉药品已完成集采品种替代。

“以右美托咪定为例,集采前,医院里大概有五六种该类产品可供选择,即使集采中标的药品进院,一开始,大多数医生还是会沿用以前的药品使用习惯。随着医院越来越鼓励使用集采药品,大家才慢慢开始换药。”朱逸对《第一财经》杂志说。右美托咪定在临床上通常用于全身麻醉手术患者气管插管和机械通气时的镇静。在第一批国家药品集采中,扬子江药业的盐酸右美托咪定中标,成为最早一批集采的麻醉药品。

更换药物给医生带来的一项挑战在于,他们需要重新适应集采药物在药效和用量上的差异。原先习惯使用的药物,医生通常已在几百甚至几千例手术中采纳。而对于之前从来没有使用过的集采药物,医生很可能会在初次使用时被“吓一跳”。

以临床中最常用的静脉麻醉药之一丙泊酚为例,很多医生的感知是,该品种的集采药物,药效只有原本进口药物的1/2甚至1/3。如此,为了保证患者在手术中处于比较稳定的麻醉状态,医生就要加大剂量。“医学更多依赖经验,当然也是一个需要终身学习的领域,药物和治疗方案随时都要不断调整。”朱逸说。不过,关于集采药物在实际应用中可能引发的副作用及其影响,目前尚未见系统性的公开研究或披露。

10批国家药品集采情况

集采其实也给部分患者带来了难题。国家医保局数据显示,前九批集采中,国产仿制药中选1583个,仿制药占比超95%,进口原研药仅中选70个。虽然集采的目的是让更多患者吃得起药,不可否认,仍然有某些疾病更倚赖进口原研药,比如抗生素,不同品牌的药效差异就较大,而对于危重病人的护理和治疗,选择有效的抗生素至关重要。此外,中国仍有很大一部分患者愿意、也有能力花更多钱购买进口原研药。

事实上,针对集采可能限制医生和患者用药的灵活性问题,政策层面也在逐渐做出调整。

在一位不愿具名的医务科负责人看来,集采政策基本保持了连续性,但今年一个最大的变化是集采执行方式的调整。比如,去年的集采药品,会根据任务量分配优先采购权,给最低价中标产品分配20%的采购量,剩余80%的采购量可以在4到5个中标品种之间自由选择。今年则取消了最低价产品优先分配这一环节,所有中标的品种都可以自由选择,每种药的具体采购比例不再受限制。“这在一定程度上提升了我们用药选择的灵活性。”该医生对《第一财经》杂志说。

医保对进口药的纳入范围也在逐步放宽。同时,2024年9月,三部门还联合发布通知,拟在包括北上广在内的9个城市允许外商开设独资医院—相比公立医院,外资医院对进口药拥有更多的选择权。

集采政策的核心在于通过大规模采购来压缩药品和医疗器械的价格,实现“以量换价”,同时,也能在一定程度上减少中间环节的层层加价。曾经受到广泛关注的冠脉支架产品,集采后,售价就从原本的上万元降至几百元。但从企业的角度来看,如此大的降幅,直接压缩了其利润空间,迫使它们不得不通过降低成本和调整战略来维持生存。