编者按

中国企业正兴起又一轮“出海潮”。

如今,得益于海外各大市场红利,中国企业对于出海这已经形成完善的产业生态,参与者除了出海企业,还包括出海制造企业的上游供应商以及为出海提供服务的供应商。

从行业上看,当前出海的主力从过去的低附加值行业逐步拓展至新消费、电商、信息技术、医疗健康、先进制造、汽车交通等附加值更高也更多元的行业。而从出海目的地看,北美、欧洲等传统目的地具有较为完善的基础设施和较强的消费能力等优势,仍是企业出海的必争之地;而东南亚、东欧、中东等新兴目的地经济增长迅速,竞争相对较少,发展机遇与空间较大,中国企业也正在日益加大在这些地区的布局力度。

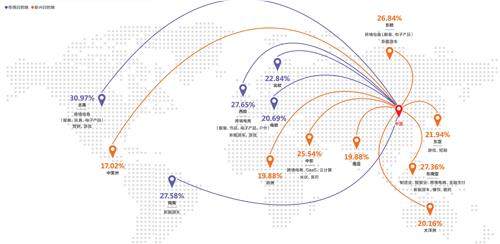

中国企业出海地图

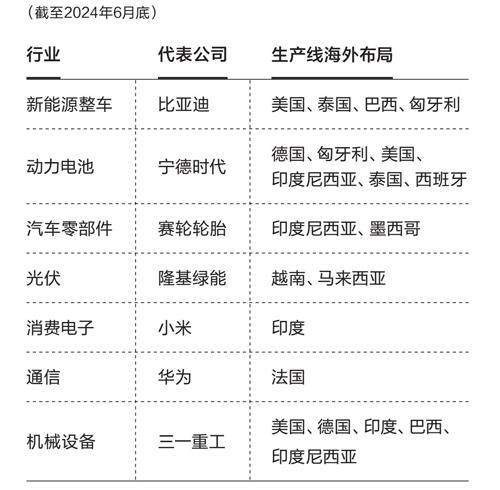

部分行业代表公司的出海目的地

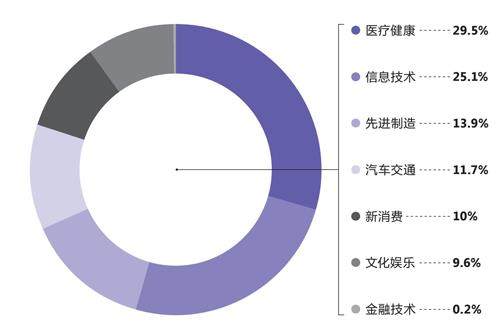

A.中国企业出海行业分布整体情况

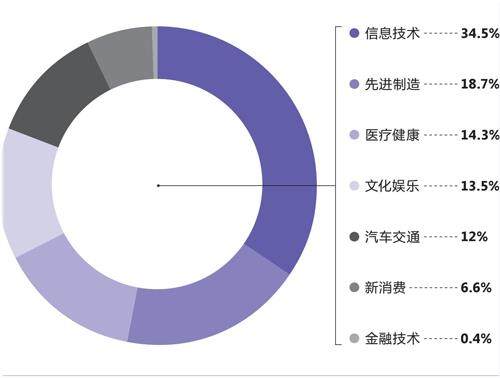

B.中国上市企业出海行业分布情况

事实上,近年来,在逆全球化背景下,国内外经济增速放缓,行业“内卷”加剧,加上政策环境的变化,中国企业如今的出海决策不仅是为了寻找新增量,很多时候更是不得不作出的选择。

我们和3位中国出海企业的海外负责人聊了聊,无论是去相对成熟的传统目的地,还是充满未知的新兴市场,出海都是他们经过仔细权衡作出的审慎决策,而地缘政治的复杂性带来的种种贸易风险,以及不同国家的文化差异,也让他们面临着种种新挑战。

“中资企业来到墨西哥建厂,这里的一切都需要适应”

我是2023年1月来到墨西哥的。2022年,特斯拉要求其供应商转到墨西哥生产,并表示2024年后可能不再把订单派给中国的工厂。作为特斯拉的供应商,从战略上,我们必须下定决心去海外。经过半年多的调研、筹划、厂房租赁等,2023年年初,我启程飞往墨西哥。因为时间紧急,我在落地前经历了一些波折,但最终还是平安到达蒙特雷。安顿下来之后就进入到工厂筹备中。到2023年10月,工厂装修、设备安装、资质申请以及人员招聘等基本完毕;11月,我们交付了第一款产品,相对比较顺利。我们的工厂生产面积为1.1万平方米,加上前后院,总面积2.2万平方米。目前工人有30多人,职员不到20人,在当地中资企业里算中小型规模。

我们所在的蒙特雷是墨西哥第三大城市。在墨西哥,中国制造类企业有1300多家,蒙特雷就有接近300家。蒙特雷离美墨边境只有两个多小时车程,它也一直是知名的工业重镇,工业相关配套齐全。

来到一个完全陌生的国家建设并运营工厂,很多事情需要适应。在工厂搭建阶段,很多流程细节、小方法我在之前并不知道,例如工厂要申请用电,必须通过中介公司向政府部门申请,无法自己直接申请。当时,我们希望申请1000千伏的用电额度,但是被审批部门拒绝,后来才知道如果分成200千伏和800千伏分别申请就快多了。

遇到类似困难时,有一些人会完全寻求中介帮助,但我认为更好的做法是和周边的中资企业多沟通、相互帮助。最近我也遇到很多新来的中资企业向我们咨询,我也会详细为他们解答。我相信中国人来到这里可以相互成就。

工厂开始运行后,还有一些我们在国内没想到的运营问题。比如,当地工人有时候会把螺丝刀、手电筒这些小工具拿走;我们甚至遇到过有人在夜里打穿工厂的墙进来偷东西,有一次偷的是起重机上面的控制箱。通过查看监控,我们发现,他们大概率是下班后的员工,也有可能是周围村民。虽然这些人都蒙上了脸,但能看出对工厂比较熟悉。几次类似事件发生后,我们就学会了增加更多防范措施,例如加强夜班保安巡逻密度、确保死角也有监控,下班前锁好贵重物料等。

和墨西哥本地员工相处更需要注意沟通技巧。首先要明确,一定不能责骂他们,而要多鼓励。比如早会时,我会不断强调“我们是一个团队”,作为员工,中国人和墨西哥人没有什么不同,大家要公平、透明地工作,不要搞“办公室政治”。我也会对他们说,墨西哥的经济发展很迅速,我们希望公司越来越好,大家的收入也会越来越高,这需要大家一起努力。我能感觉到,墨西哥本地员工对于企业给他们的荣誉会很感动,也乐于听我们赞美他们的国家。我觉得,一个走向全球的企业需要格外注意这种企业文化建设。

回想当初我们来这里的初衷,其实就是不想因为政策的限制失去特斯拉的订单。当然,我们也希望在墨西哥的工厂能够尽快盈利、接到更多订单。但是来到这里之后,我越发认为盈利不易,这里大部分的中资企业也需要运作3到5年才能进入盈利平衡阶段。

这里的生产成本比较高,对比国内,面临很多挑战。以劳工成本为例,公司需要为员工缴纳保险,还需要付一笔占员工工资7%到10%的储蓄金及餐补。另外,公司还要安排班车接员工上班。在中国,公司对工人提供额外餐费和住房补贴不是硬性要求,员工往往会住宿舍或在附近自行租房。