2023 年首届杭州国际电子音乐节以“元点”为主题,标志初始,昭示新生。这场音乐盛会从立足经典传承到瞄准产业应用, 再到探索科技前沿,以开放的学术姿态和全方位的行业视角成功构建了一个电子音乐艺术创作与音乐科技研发的交流平台。在音乐节的九场音乐会中,上演了七部由中国青年艺术家创作于2022 至2023 年间的交互音乐作品:马仕骅的《初生》———交互式视听电子音乐演出(2023),王驰的《缘源元》———为四个数据驱动乐器和电子音乐而作(2023),吴文钊的《炼金术》———为红外传感器、 灯光与电子音乐而作(2023),林舒瑜的《蝶之梦·梦之蝶》———为实时电子音乐与机械装置而作(2022),《自由落体》———现场数字驱动交互电子音乐(2022),万方、曾紫乔的《宋韵·运河诗路》———新 媒 体 实 时 音 画 交 互 电 子 音乐(2023),冯金硕、孙华的《客厅戏剧》———交互音乐场景表演(2023)。这些作品突破了传统音乐基于器乐或人声表演媒介与形式, 利用不同的交互系统,创新音乐表演媒介,为作品定制个性化的表演行为与方案。七部作品的创作者是近年来中国音乐新媒体艺术的新生力量,有着敏锐的艺术洞察力与开拓的创新精神。在他们的创作中,传统音乐思维与当代跨媒介艺术语言相互渗透;不同艺术形式之间跨界协作;音乐艺术与现代科技联通交融,体现出了前卫、实验、革新的创作意识。

一、交互装置的多元

交互音乐在表演主体与媒介上颠覆了传统音乐由演奏员进行乐器演奏(或人声演唱)的媒介体系架构,不同身份的人———演奏员、创作者、观众,或某种设备———计算机、装置等,皆可成为表演主体,特定的系统程序与装置相结合可作为表演介质实现实时控制与表演。在一部交互音乐作品中,交互系统结构是重要创作内容之一,其通常包含输入(传感)装置、输出装置与控制中心(程序)。其中,输入(传感)装置作为交互系统前端硬件,主要功能是识别外界信号,生成驱动艺术内容的数字信息。

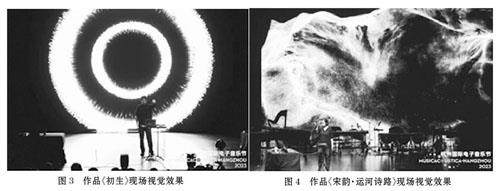

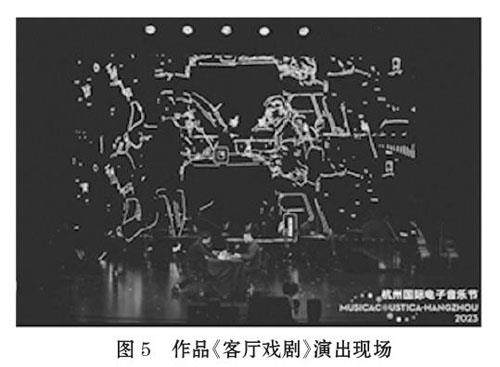

在作品的媒介交互设计中, 利用体感装置、摄像头或远红外测距装置在身体或物体动势与声音、影像中架起一座媒介联动桥梁的交互形式在近年来得到了较广泛的运用。作品《宋韵·运河诗路》《蝶之梦·梦之蝶》《初生》与《客厅戏剧》均通过识别人体的姿态与动势生成数字信息代码,驱动声音或影像的呈现。《蝶之梦·梦之蝶》的作者设计了一个由多个硬件连接而成的数字驱动乐器装置, 包括电脑、便携式摄像头、历动传感器、打击乐器(梆子与吊镲) 及用于触发打击乐装置组。以历动(Leap(Motion)传感器结合Wekinator为表演传感媒介,手势姿势一方面驱动打击乐装置演奏,一方面触发电子音响与数字影像,从而形成听觉与视觉的联动表演。作品装置结构的独特性在于其利用一个复杂的机械装置来演奏打击乐器。《宋韵·运河诗路》同样以历动传感器为交互表演媒介,通过手势动作来控制声音与视觉内容。在现场演出中,实时交互信息由Max、Kyma与TouchDesigner共同进行处理,其中Max 负责处理历动传感器的实时数据,Kyma 负责对声音进行合成处理,TouchDesigner 负责视觉影像的处理。作品《初生》采用具有内置陀螺仪的可穿戴式设备进行互动表演。通过OSC(Open1Sound1Control)通信协议,陀螺仪的偏转角度和加速度信息被输送给计算机端的Max/MSP 进行数据映射, 实现音视互控。作品《客厅戏剧》通过AI 摄像机实时、准确地识别舞台中的物件、动作和场景位置,实现肢体与场景内物品的实时互动, 从而生成音乐和视频,并以互动剧目的形式进行舞台呈现。该作品的开发充分调用了人工智能算法技术, 通过数据集收集、标注以及参数调优的训练过程来确保在不同演出场景中的稳健性和灵活性。作品《炼金术》的传感装置由两个红外测距传感和两个可变色聚光灯改装制成。红外测距传感器负责感测聚光灯前的物体运动,测量物体与传感器之间的实时距离。表演者在聚光灯装置前的手部运动被生成一系列距离数据,通过Arduino数据连接中间件进行数据接收,并送入Max/MSP 程序进行数据分类, 再由AbletonLive111进行声音实时处理,从而形成交互音乐表演。

上述几部作品的媒介装置在演出过程中处于“隐藏”状态,被视作一种不具备艺术造型审美功能的表演设备。由于观众无法直观且清晰地看到交互装置的存在,因此需要在表演动作与艺术内容之间建立对交互关系的理解。但将媒介装置作为一件具有艺术形象的数字乐器, 并通过直接触控装置,甚至控制装置的自身运动进行交互表演的作品则提供了另一种交互欣赏体验。作品《缘源元》的核心传感装置是微型芯片控制器。