中国民间音乐的术语、习语、乐语、话语、行话等,可谓中国传统音乐、民族音乐学界持续多年的“热点”。1978 年后(各省卷基本出版)持续30 年的集成工作和相关乐种、歌种、曲种、剧种的个案音乐民族志延伸,民间音乐术语得到了广泛的采集和记录。《中国音乐词典》的多次修订、增订也对经典民间术语起到了再补充与再认识的引领作用。1982—2001 年间陆续有程茹辛对“民间乐语”、何昌林对“簧”、郭乃安对“匣”、程天健对长安古乐“俗语”等的读解,确立了对术语从宏观和微观两个层面观照的学术惯习,或可称为民间音乐术语研究的 1.0 阶段———搜集、整理、解释、探源。 何昌林提出“民间艺人(与文人)在创立有关专业用语时,是存在着某些共同遵守的准则的”,郭乃安倡导“有必要通过对某些名实关系不明的传统乐语进行考索,以探明其原委,并逐步掌握传统乐语变讹的规律, 使更多讹传乐语得到正确的解释”。萧梅指出,“传统音乐习语……是连接‘概念’‘行为’‘声音’的中介和转换器,是我们学习、理解和传承中国传统音乐理论与实践的切入要点”,其师生深耕术语领域多年,从语言学、音乐形态学、音乐符号学、音乐表演学等方面对民间歌唱表演习语、海陆丰吹打乐、戏曲“介头”、广府音乐习语等进行了角度丰富、见地深刻的研究,“中国传统音乐乐语辞典”项目工作亦在如火如荼地开展。其他还有《中国传统音乐民间术语研究》《中国传统音乐话语表述体系摭论》等新近成果。综合来看,民间音乐术语研究正处于 2.0 阶段———个案阐释、 夯实基础, 向着 3.0阶段———学科定义、 研究范式的自觉式理论梳理、学科系统建构,稳步发展的重要时期。

冀中音乐会术语,可广义地理解为乐师间常用的,与其音乐、乐社有关的用语。在被张振涛称之为“冀中学案”的冀中音乐会研究成果中,有1952 年杨荫浏、曹安和在《定县子位村管乐曲集》对音乐术语的首次全面记载;1953 年杨荫浏等在“智化寺京音乐”中对“阿口”的详析;1994—1996 年“冀中、京、津地区的民间‘音乐会’普查实录”“术语”栏中“吾”“头翻”等语词的翔实记写,以至“官房子”“家具”“套曲”“大曲”等术语专论。

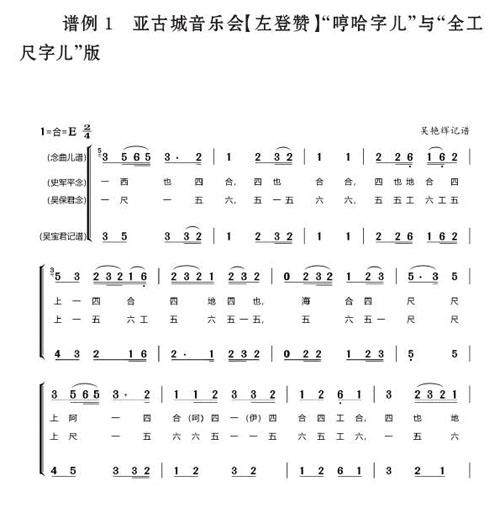

笔者以《冀中、京、津地区民间“音乐会”普查实录》《中国工尺谱集成·河北卷》《箫鼓春社·雄县卷》等为线索,对保定、廊坊、雄安新区的十多家音乐会进行了考察,结合田野收获和“学案”已有成果,将术语分为四类:一为字儿、家伙、大小引儿、捎带等音乐本体类;二为学事、念曲儿、摸家伙、坐棚等音乐习得与表演类;三为管事、会头、跑道等组织类;四为落忙、接爷、放灯、截会等礼俗类。在这些术语中,“字儿”是工尺谱字在冀中音乐会的俗称,是音乐会的核心原生术语,乐师在习得、表演中创造了“哼哈字儿”“真字儿”“全工尺字儿”“摸字儿” 等次生术语,形成了独特的“字儿”术语群。

“作为音乐概念与行为的高度抽象和凝练,‘术语’意味着观念和认知结构。”本文试从人类学的角度剖析“字儿” 术语群的语义、语用和语境, 解读民间乐师对于音乐和作乐行为的观念与认知。

一、“字儿”之本

字儿,也称“工尺字儿”,有两层含义:第一,文本上指音乐会的“曲本子”(也称谱本子,指乐社内共用的工尺谱本)上记写的“合、四、一、上、尺、工、凡、六、五”等工尺谱字(图1);第二,音乐上指工尺谱字对应的乐音。

在使用工尺谱传承的民间音乐中,常将工、尺等称为谱字。冀中音乐会乐师将“谱”去掉,惯用“字儿”指称。而且,在传习过程中,乐师以“字儿”为词根,创造了一系列术语在其交流时使用。乐师去掉有音乐属性的“谱”,保留文本属性更强的“字”,似与其生活中的写字、看字的字等同化,而“字儿”还保留着乐谱音符、乐音的“所指”,因此,“字儿”与音符、乐音就形成了一组深层的隐喻关系。

冀中音乐会的文本“字儿”形态丰富多样,图1是五家乐社的谱本,其中既有常见的工尺谱形态(左1),也有俗字谱形态(左5),还有俗字谱与工尺谱的混合形态(左2、3、4)。

对于不同音组的同音名的“字儿”,有不做标记仅在“口递”(音乐会对口传心授的俗称)时授知的;也有依工尺谱书写传统在高音的“字儿”上加“亻”的(图1 左1:仩伬仜);还有一种是在“字儿”旁加“尖”或“塌”的。

“尖”“塌”是一组冀中音乐会、晋北笙管乐、冀东鼓乐、东北鼓乐、河南唢呐等北方乐种的通识术语。“尖”指高,“塌”指低,在音乐会中大体有两种用法:一是与“字儿”组合,指高、低音,高八度的音称“尖~”,低的称“塌~”,如尖尺与塌尺相差一个八度;二是与“曲儿”或曲名组合,指曲目旋律所处音区的高、低,高音较多的曲目称为“尖曲儿”,高音较少的曲目则称“塌曲儿”,通常每一套曲就是根据曲目整体音区的高、低分成尖曲或塌曲的集合,基本不会出现尖塌曲混合的情况。如高洛村的【尖鹅郎子】【塌鹅郎子】,圈头村的“小尖曲”“小塌曲”等。其他乐种有指乐器“尖子”“塌笛”之意等。音或音区的高低用“尖塌”,从字面看,取尖作为形容词的声音高而细、塌作为动词的倒下、凹下之意的用法,对比度、形象感确实比“高低”更强一些。