笙存在着因流传的地域不同而产生的音位差异性现象, 本文旨在对中国民间圆笙音位在历史长河中的流变轨迹进行系统性梳理,通过对比分析揭示音位间的内在联系,并深入探究其背后隐含的设置原则。

一、中国民间圆笙的形制衍变及音位流变

在论述前,需先说明三点:其一,本文论述的中国民间圆笙为圆形笙斗制笙,不涉及方笙、芦笙、葫芦笙等形制;其二,通常,在民间笙师的演奏中使用不同调高的笙仅是影响乐曲的调高,并不会改变其原本的音位排列顺序与演奏指法,如将G 调笙换为C 调笙时,笙笛音位排列是一致的,只有调高不同;其三, 为了更直观地比较各笙之间的音位排列,同时避免各地工尺谱字存在的差异性影响,本文音位排列图、表皆译以首调简谱绘制。下文,笔者将着重选取已出土的实物以及历史文献中记载的笙的形制和音位进行研究与阐述,以揭示笙形制与音位的流变脉络。

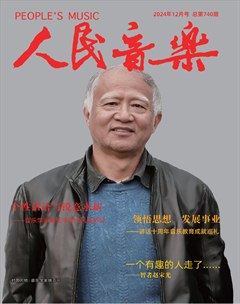

在当前出土实物中,战国时期的曾侯乙墓共有六把匏笙,其中保存较为完整的一把匏笙为14 簧,笙斗呈球形,斗体开有14 个对管孔,笙管部分穿孔而过暴露在外,按音孔开于笙管之上,分两排、每排七孔,笙排之间可放入食指。蒋无间曾根据曾侯乙墓14 簧笙上留存的苗管长度, 及其管身上所开按音孔的位置和手指按孔位置的自然方向对此笙音位进行了复原排列,但经过笔者研究发现,蒋文所绘音位图存有两处纰漏:其一,原文第36 页顶部右大指处标为B4音,而至第37 页绘制音位图时,同位置却变为了D 音;其二,原文第35 页右侧实测音管数值的下方处, 最长音管274mm 被明确标注为G4音,其理应为该匏笙的最低音,但随后在第36 页顶部右中指处,却不见G4音,反而出现了比其音高更低的C4音。进一步地,在第37 页绘制的音位图中,同位置的音又从C 音变回了G 音。面对上述两个问题,笔者又结合程丽臻《曾侯乙笙复原研究》将该音位排列图修正如下(见图1)。由音位排列图所示,战国初期的笙音位不仅包含有宫、商、角、徴、羽五正声,也涵盖了变宫、变徴、清角、清羽四偏声。由此可见,在战国时期,笙已经能够完整地演奏古音阶、新音阶、清商音阶这三种传统音阶,并具备了一定的转调功能,体现了我国古代乐学的发展并为后世笙音位的排列与流变奠定了基础。

长沙马王堆1、3 号汉墓出土有两件竽(“竽,笙之大者”)。1 号墓中的竽为明器,保存较为完整,竽斗呈椭圆形,竽管不再穿斗而出,而是全部被包含在斗内。3 号墓的竽为实用器,虽严重残腐,但考古学家们发现了23 个簧片和4 组折叠管, 并在个别完整的竽管上还可见到出气眼和接孔。对比曾侯乙墓出土的14 簧匏笙,马王堆汉墓23 簧竽虽无直接的音位排列图,但9 簧之增多,必然会在音位的整体排列布局上较前者产生一定的变化。同时,竽的椭圆形竽斗形制对后世方形笙斗的设计产生了深远影响,而竽管不出竽斗外的特点也为后世之笙(除芦笙外)所采纳并一直沿用至今。

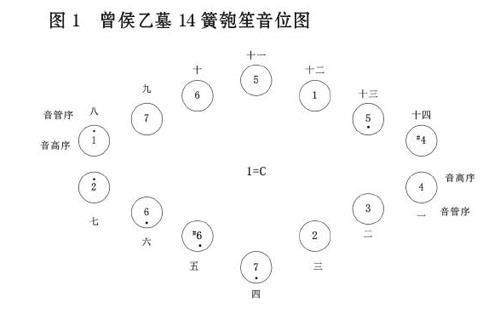

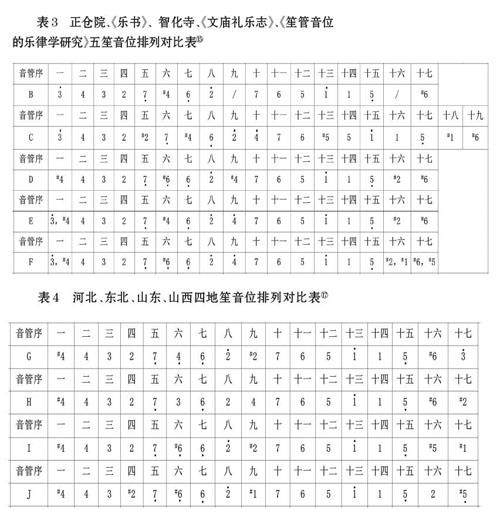

日本奈良正仓院藏有唐时实物笙,为球形笙斗,共17管15 簧,与宋代陈旸《乐书》记载的“《唐乐图》所传17 管之笙,通黄钟二均声,清乐用之”遥相呼应、互证。其管身标有谱字,并配有一根外插吹奏的笙嘴,音位呈马蹄形排列,现将林谦三由谱字记录的音位排列翻译并绘制如下(见图2)。

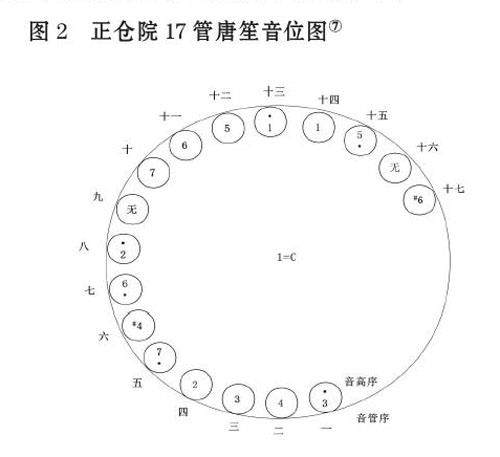

对比曾侯乙墓匏笙与正仓院唐笙的音位排列后发现,尽管它们相隔数百年,且分别以菱形与马蹄型两种不同框架进行音位排列,但二者间却存在着惊人的内在一致性。如下表所示(见表1),在忽略正仓院唐笙有管无簧的第九管与第十六管以及因音位增多而加入的第一管角音后(即视原第二管为第一管,第十至十五管向前移动一根管序,第十七管向前移动两根管序), 不难发现二者音位排列中仅有两处发生了音位变化:曾侯乙墓匏笙第八管的宫音在正仓院唐笙音位中移至第十三管;曾侯乙墓匏笙第五管清羽、第十四管变徴二音于正仓院唐笙音位中互置。

笔者认为,上述两处的音位流变皆与演奏过程中的便捷度密切相关。因笙在演奏中多起伴奏之职,故尤为需要注意在吹奏过程中和音运指的方便。若按照曾侯乙墓匏笙以第八管为宫音位,在吹奏下四度和音时,需同时使用双手食指或中指按闭第八与第十一音孔,而以正仓院唐笙音位吹奏同样的和音时,只需用右手食指上两关节同时按闭第十二与十三音孔便可演奏,大大提高了演奏中运指的流畅程度。清羽、变徴的二音互置亦是同理, 若按曾侯乙墓匏笙的音位排列,当演奏者想要吹奏出清羽音与清角音的五度和音时,需要使用双手的大拇指同时按闭第一管和第五管的音孔。同样,为了吹奏变徴音与变宫音的四度和音,演奏者需要协调双手食指,同步按闭第十四管和第九管的音孔。这两种演奏方式都需要演奏者双手的紧密配合,而正仓院唐笙的音位排列则巧妙地解决了这个问题:当清羽、变徴两音互置后,无论是吹奏清羽、清角五度和音或是变徴、变宫四度和音,演奏者只需熟悉音孔位置,便可用单手轻松吹奏,这种音位的流变显著提升了演奏的效率和便捷性。