一

中文的音乐理论语境中,“调性”(tonality)一词很常用,被认为是一个最基本的有关音乐的初级知识。但正是这个看起来极为普通的概念,背后却隐藏着西方音乐的惊天秘密。这个秘密被掩盖,在于“调性”和“调”(key)这两个概念很容易被混淆。

从普通乐理来看,这两个概念之间的区别常常是没有讲清楚的。不知是何缘故,最新编写的中文《音乐百科全书》(中国大百科全书出版社2014 年)没有将这两个重要的音乐术语单独列为条目,却列了由杨儒怀先生撰写的“调性音乐”(tonal/music)条目。这个办法很聪明,“调性音乐”条目在很大程度上解释了“调性”,但却避开了单独面对tonality这个麻烦的名词。对于什么是“tonal/music”,人们无须多想,大概能够明确知道它的意涵,它的意义是比较清楚的。然而对于tonality,如果要把它作为一个单独的条目来解释,却并非那么容易,它背后牵扯的东西太多太多。

其实,仅此形式术语层面,“调”和“调性”原本没有那么难以区分,下面是一种解释:

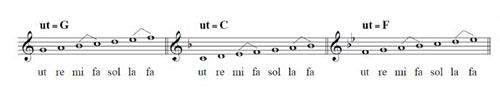

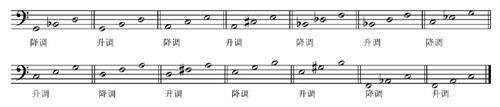

“调”(key),在中文语境中指的仅是乐音系统(如一段旋律)空间位置的高低,移调就是把这个系统移高或移低,转调就是从一个调的平面高度转移到另一个高度上去。这里不涉及乐音系统的内部结构,不牵涉到主要音次要音之类的问题,只涉及空间位置。而“调性”,则要涉及到乐音系统的组织结构,强调以某一主音为中心建立起来的乐音秩序。

以上对“调”的解释,将“调”仅仅理解为“空间位置”,目的是在“调”和“调性”之间进行区分,但key 在音乐的实际使用中并不仅仅是空间位置,它也包含了乐音组织结构,即主音音高的含义,这样key 和tonality 之间的区分就不容易说清了。

在乐理中表现出来的这种混乱并非只针对于中文的学习者和研究者,在西方,在英文的著述中,key 和tonality 这两个术语的使用就很乱, 它们常常被混用,最根本的原因在于,英国音乐在历史上并没有tonality 这个概念,人们只知道key。当现代的英国音乐理论把这两个不同历史渊源的词汇放在一起来解释时, 讲来讲去总是讲不清楚,“调”与“调性”的概念好像差不多,很难分清。这是常常可以看到的情况。

《牛津简明音乐词典》(人民音乐出版社1991年;英文第三版1985 年),对“调”(key)的解释是:“作为作曲的一个准则,在任何乐段中,必须一贯地使用一个大调或小调音阶中的音……并且将该音阶中的主音确立为主要的音而起统治因素的作用。”

在上面的解释中,“调”和“调性”是不好区分的。

在涉及对“调性”的解释时:该词典的解释是,调性“即乐曲的调,特指将一个主调作为作品的基础。故二重调性指同时使用两个调;多调性指同时使用几个调;无调性指不受调的观念的约束”。

以上并没有直接针对调性进行解释,也看不出“调”和“调性”之间有什么区别,反而是说,调性“即乐曲的调”。

W.阿佩尔主编的《哈佛音乐词典》(第二版1969年)中“调”被解释为“调性中心音”(tonal,center),并认为,调(key)与调性(tonality)在实践上是同一个意思:“在特定情况下,key 这个术语表示作品的主要调,主要音或中心音,根据它所有的其他的音被关联, 最终, 在扩展的情况下, 整个音高材料tonal,material 本身与这个中心发生关联。这样,在实践中,key 和tonality 是同义的。”

注意,这里把“调”和“调性”等同时,强调了“在实践中”,也就是说,从实用的角度,通常使用可以不用去区分这两个概念。这里有英国人的实用主义特点,但也有其他一些很复杂的历史、文化原因。下文会有所涉及。

如果要深一步讨论tonality, 就会遇到另一个词tonal,这是tonality 的形容词形式。英语的著述通常也将这两个概念混同, 认为是一个意思的词,区别在于一个是形容词,一个是名词。但这里实际上存在误读。

Tonal 是一个很古老的历史性词汇, 至少从中世纪开始沿用。它最基本的意思是指向表示音、音高、音级,与节奏、音色这些音乐要素相区分。作为一个历史性词汇,它在历史上既可以用来表示格力高利圣咏的音和音高体系,也可以表示文艺复兴时期的音和音高体系,在大小调音乐时期它也用来表示“调性”的音高体系。相比而言,tonality 这个词则年轻得多,在19 世纪才出现。Tonality 这个词最早被法国人肖龙(Alexandre,Choron,1771—1834)发明, 后来被19 世纪著名的法国理论家费蒂斯(Francois-Joseph,Fétis,1784—1871) 真正运用和推广,从此名扬天下。在费蒂斯的使用中,“调性”这个词固然也有tonal 的历史性含义, 即广义地包含历史上各种不同的音高体系,但更真实或更重要意义则是指向大小调体系———即 18、19 世纪的音乐。19 世纪的人之所以发明这个词是为19 世纪服务的, 就这一点来说,tonality 和tonal 不相同,它们绝不仅仅是词性之差,这一点无论如何不应该被忽略。

由于“调性音乐”在西方音乐的历史发展中占据着非常重要的地位,tonality 这个词除了作为一个形式技术的术语,也随着时代生发出许多具有不同时代特征的哲学、社会、历史文化等深层次含义。至少在费蒂斯以及他之后的许多西方学者心目中,“调性”这个词是很宏伟的:它是西方文明的标志,有西方人引以为傲的技术和逻辑体系,有深邃的哲学、社会学、美学内涵,包含了巴赫、莫扎特、贝多芬、勃拉姆斯等一大批世界闻名的作曲家,他们的音乐传播到世界的任何角落。所有这些, 都与tonality 息息相关。

但是使人感到意外和很奇怪的是,在当代的一些英语著述中, 却很难在tonality 中见到上述的“宏伟”性,它被有意无意地淡化,成为一个模糊不清或微不足道的概念。最常见的是, 要么把它与tonal 混同,成为一个无边无际、无所不包的历史性概念;要么把它与key 混同,成为一个很小的实用主义的日常音乐术语。

在《哈佛音乐词典》中,一方面如上所见,从实用出发,将“调性”与“调”视为同义,另一方面,对调性进行进一步解释时, 混用tonal 和tonality 带来很多混乱:“tonality 一词在最广义的意义上表示对主音的忠诚。音乐中最重要的现象之一是这样一个事实,在这个术语的全部演化过程中———非西方文化的音乐、格里高利圣咏以及和声音乐———每一种实践中的乐曲都偏好一个主音,并与其他所有音关联形成音级中心(tonal,center)。”

虽然这个词意义上的几乎所有音乐都是tonal,迄今的tonality 在整个历史中是有很大变化的。鉴于格里高利圣咏和其他的单声音乐是纯旋律的,更复杂的情况发生在和声音乐中。大约在1700 年,建立在三个主要和弦———主、属、下属和弦基础上的、既出现在和声中也在旋律运动中的调性功能体系被普遍接受。由于半音化和各种转调的大量使用,调性体系被扩展。这个体系大概盛行于18、19 世纪,之后的发展见atonality 条目。

在当前的使用中,术语tonality 与modality 是相互排斥的。前者使用于“调”(key)即大小调式体系的音乐中,后者用于受教会调式影响的音乐。这种用法显然是与上述的tonality 的广义用法无法协调的,广义的用法包括了所有的音高关系(tonal/relationships),无论是tonal 还是mode。因此,tonality 以不同的模式变体存在,比如,建立在教会调式、大小调式、泛调式、全音阶调式、自然音调式或某些现代音乐的半音阶调式基础上。Tonality 也存在于微分音调式(如古希腊的enharmonic/genus),虽然现代的微分音倾向于无调性(atonal)。

在上面的表述中, 有两个矛盾的方面: 第一,tonality 这个概念无所不包:非西方的音乐、格力高利圣咏、大小调体系音乐、现代的半音阶音乐、微分音音乐,几乎没有什么音乐不是tonality 了。第二,但同时又认为,tonality(调性)与modality(调式性)是相互排斥的两种音乐,前者属于“调”(key)的音乐,后者属于调式(mode)的音乐。作者似乎也察觉到存在矛盾, 提出第二种说法显然与第一种“tonality 的广义用法无法协调”。

近些年来,我所接触到的专门讨论调性的英语著述, 都比较一致地倾向于淡化tonality 这个词,希望把它泛化成一个没有什么独特性的、无所不包的概念。