日本作家东浩纪的《动物化的后现代》与宇野常宽《〇〇年代的想象力》在今年几乎同时出版。这两部被称为研究日本亚文化经典的专著,存在着密切的关系。

宇野首先对以东浩纪为代表的批评家们“过去的想象力”进行了总结,并且指出代表这一过去想象力的经典作品即《新世纪福音战士》。宇野选择发生奥姆真理教事件的1995年,作为“新/旧”时代迅速分化的分水岭。而所谓“1995年前后”的变化也同时在政治与文学两方面表现出来,前者指的是平成经济萧条的长期化,后者指的则是奥姆真理教实施的地铁沙林事件所造成或是反映出的社会普遍性的不安氛围。

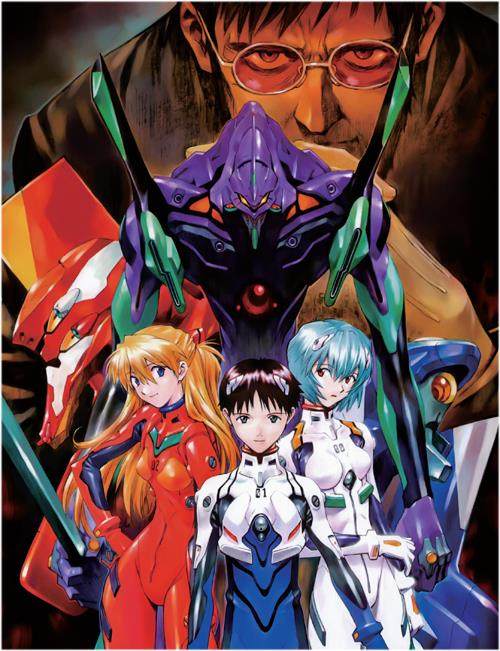

在这一低沉时代,“年轻人无法承受自由却冰冷的社会”,由此被奥姆真理教的“塑料泡沫湿婆神”这一可疑的超越性吸引,继而不惜制造恐怖事件。因此,一个自由却无意义的社会产生了,从而导致1990年代人们对于社会性自我的信任持续下降。在冰冷(无意义)与伪神(空洞的超越性)之间,年轻人开始转向内在,走向自我,由此产生了《新世纪福音战士》中碇真嗣这一典范式的角色形象—拒绝行动与选择,成为家里蹲。

“90年代的想象力”:家里蹲/心理主义

正是在《新世纪福音战士》中,宇野看到了1990年代想象力所折射出的社会氛围以及当时年轻人的普遍心理和精神状况,即不再依赖于“做什么/做了什么”这种社会性自我实现来确立身份认同,而开始转向“是什么/不是什么”这种对自我形象的认可。这也正是斋藤环在其《自伤自恋的精神分析》中所谓的“人设化”时代。

由此,宇野总结出“过去的想象力”的两大特征:家里蹲/心理主义的倾向;以及作为结果呈现出现的“不行动”状态。“碇真嗣”便是1990年代想象力的典范,而“想象力”被看作社会氛围以及年轻人精神和心理状况的反应。

斋藤环在其《自伤自恋的精神分析》中指出,在20世纪八九十年代,“心理学化”的潮流席卷日本,“人们开始从心理学的角度去解释诸多社会问题和人生问题”。在宇野看来,“心理学化”潮流一方面成为不安且无意义、无标准的社会氛围的新解药,另一方面却也促成或加速了个体心理主义式的存在状态的形成,即选取“是什么/不是什么”的有关自我形象认可的叙事。因此,大众文化中的角色、设定以及叙事问题,成为个体存在论问题。

宇野对东浩纪1990年代御宅族论(或是“后现代论”)—数据库消费与“动物化”—的批判主要集中在:关于“角色”以及叙事的不同理解;对数据库消费状态中不同“小叙事”/岛宇宙关系的描述。

在论及“角色”与叙事时,宇野与东浩纪的理解几乎大相径庭。在《动物化的后现代》中,东浩纪首先认为传统人们所赖以生存的大叙事已经崩解,“没有叙事的信息集合体”填补了这一空缺。这些“信息”本身,并非如叙事一般具有系统性,而更像是诸多元素。

因此在东浩纪看来,这里并不存在“叙事”,或者说这些“叙事也只不过是设定或插画(非叙事)的附属品罢了”,由此才会出现其后的角色与“萌要素”,而也正是这些“萌要素”构成了被东浩纪称作“大型非叙事”的数据库。御宅族所消费的不再是叙事/故事,而是角色,然而这些角色也都是由各种特定类型化的“萌要素”构成的,因此他们消费的实则是这些“要素”。叙事已经不再重要,重要的是消费者的数据库消费。

而在这里,宇野与东浩纪有着根本的对立,宇野在《〇〇年代的想象力》中不断地强调“叙事”的重要性,以及人无法离开“叙事”而活着,并且批判东浩纪的“萌要素”构成角色这一过程其实同样是叙事。

宇野对东浩纪“角色论”的批评实则存在误解,或说是他们从一开始就各有关注,因此并不在同一个问题层面对话。对东浩纪而言,重要的是理解后现代社会的数据库模型是如何生产新的商品以及御宅族们是如何消费的;对宇野而言,他关注的则是在“2000年代”这个区别于1990年代的新社会处境中,不断以心理主义式的自我认同/设定作为自我形象的人们要如何在新的社会状况—宇野称其为“大逃杀”时代—存活下去,因此在这个新的想象力中,角色和叙事都再次被赋予了全新的意义。

“大逃杀”与决断主义

“〇〇年代想象力”同样诞生自特定的世界与社会背景之中。宇野把2001年美国的“9·11”恐袭与日本时任首相小泉纯一郎的新自由主义结构改革路线及其所带来的“社会分化”,作为这一新时代的决定性事件,由此创造了一种区别于1990年代普遍不安的新的社会情绪,即“幸存感”。