1954年6月,杜鹏程的长篇小说《保卫延安》由人民文学出版社出版,首印10万册,受到文学界广泛而热烈的欢迎。为了满足全国读者急切的阅读需要,《保卫延安》在短短几年时间,印数近100万册。1979年4月,人民文学出版社重新印行《保卫延安》,截至1991年,前后共印行200余万册,再加上解放军文艺出版社和其他出版社印行的,总发行量已经超过400万册。1999年起,《保卫延安》相继入选“百年百种优秀中国文学”“中国当代小说藏本”“中国文库·文学类”等丛书。《保卫延安》还被翻译成俄、英、朝鲜、阿拉伯等多种文字,传播海外。

1982年,冯复加改编,侯德钊、赵建明绘画的连环画《保卫延安》,由人民美术出版社出版,首版印数50万册;1984年,范成璋改编,雷德祖、雷似祖绘画的连环画《保卫延安》,由浙江人民美术出版社出版,首版印数18万册;此外,甘肃人民出版社等也出版了同名连环画。2009年5月20日,由王元平、刘嘉军、王东升编剧,万盛华导演的电视剧《保卫延安》,在央视一套黄金时间首播,并在第四届CCTV电视剧群英会节目中获得2009年度最佳电视剧的殊荣。2019年,《保卫延安》入选“新中国70年70部长篇小说典藏”。《保卫延安》出版70年来,艺术生命持久不衰,成为书写人民解放战争的史诗性经典作品。

“我一定要把那忠诚质朴、视死如归的人民战士的令人永生难忘的精神传达出来”

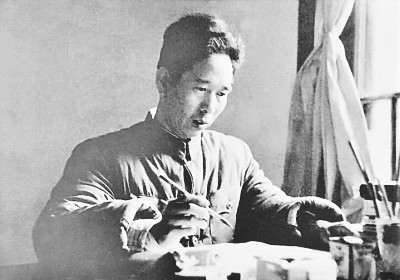

黄河之滨有古城,曰韩城。

杜鹏程(1921—1991)出生于陕西韩城县苏村一个贫苦的农民家庭,少时体验了忍饥挨饿的悲惨生活。1934年杜鹏程离家读书,也开始独自在社会上寻求活路。1938年,他和同学一起奔赴延安,用他自己的话说:“我这穷人的孩子,除了投奔延安参加革命,没有别的道路可走。”1942年杜鹏程上了延安大学,进行了从政治、经济、哲学到历史、文学等方面的较为系统的学习,知识素养和思想水平有了很大提高。毕业后,杜鹏程到陕甘宁边区被服厂当基层干部,这时候,他一边工作,一边有意识地观察人,做调查研究,并写些笔记材料。他为那些他所接触到的老红军老八路,几乎每个人都写了人物小传,这就为日后进行文学创作积累了宝贵的素材。也正是这个时候,杜鹏程内心萌发了终身从事文艺创作的念头。(参见周燕芬《杜鹏程:为伟大的文学事业燃烧的烈火》,2018年12月7日光明日报)

1947年3月,蒋介石调集精兵强将,重点进攻山东和陕甘宁解放区。敌众我寡,形势严峻,毛泽东同志率中央机关撤离延安,开始转战陕北。这一年6月,杜鹏程从被服厂调入《边区群众报》所属的西北新闻社,下到西北野战军第二纵队独立第四旅第十团二营六连,成为一名随军记者。杜鹏程跟随部队参加了多次战斗,走遍了西北的大部分地方,穿过沙漠、草原、戈壁,越过数不清的崇山峻岭和大小河川……他曾回忆说:“数年的生死与共的战争生活,使我爱上了部队,和广大干部战士结下了很深的友谊。我从他们身上学到了书本上学不到的知识,对生活、对人生有了更深的理解。”

杜鹏程亲身经历并记录了伟大而壮烈的西北解放战争,1947年至1949年,他写下200多万字的《战争日记》。1998年1月,解放军文艺出版社出版了杜鹏程的《战争日记》选编,介绍说:这是西北解放战争的“原声带”,不仅具有极为珍贵的史料价值,也具有震撼人心的感人力量。

1949年年末,杜鹏程随军进入帕米尔高原上的小城喀什,战争的硝烟还未褪去,他便依据自己的《战争日记》,着手“草拟长篇报告文学的提纲”。杜鹏程与昏暗的小煤油灯相伴,夜以继日地写作,一捆捆材料堆放在军营斗室的地上,要想进去,便必须跳来蹦去地“翻山越岭”。1950年5月,这部长篇报告文学初稿基本写出来了。“桌子上堆了厚厚的一大摞,估计也有十几斤重”。老战友卢德义说:“这部长篇报告文学从独四旅西渡黄河、参加延安保卫战写起,一直写到我军把五星红旗插上帕米尔高原结束,按照时间顺序,把解放战争中所见所闻所感原原本本地记录下来,详细地记叙了西北解放战争的整个过程。全都是真人真事,我感到特别真实亲切,思绪不由得又回到了多年前那硝烟弥漫的战场。”(边江编著《英雄记者杜鹏程·我与杜鹏程的战友深情》)

然而,在写作过程中,杜鹏程有了新的认识,认为这部长篇报告文学,“虽说也有闪光发亮的片段,但它远不能满足我内心愿望。又何况从整体来看,它又显得冗长、杂乱而枯燥”,“我,焦灼不安,苦苦思索,终于下了决心,要在这个基础上重新搞;一定要写出一部对得起死者和生者的艺术作品”。“这一场战争,太伟大太壮烈了。随便写一点东西来记述它,我觉得对不起烈士和战争中流血流汗的人们。”杜鹏程决定放弃原计划而开始构思一部长篇小说,产生了要将西北战场这一伟大的人民解放战争诉诸笔端、昭示后人的强烈的艺术冲动:

难道这些积压在我心里的东西,不说出来,我能过得去吗……也许写不出无愧于这个伟大时代的作品,但是,我一定要把那忠诚质朴、视死如归的人民战士的令人永生难忘的精神传达出来,使同时代的和后来者永远怀念他们,把他们当作自己做人的楷模,这不仅是创作的需要,也是我内心波涛汹涌般的思想感情的需要。

(杜鹏程《〈保卫延安〉的写作及其他——重印后记》)

边陲小城喀什刚刚解放,物质相当匮乏,就是写作必不可少的纸张也非常缺少,杜鹏程根本没有稿纸,“一些用过的废纸”“甚至有些还是老百姓用来糊窗户的麻纸”,“便是《保卫延安》最初的写作用纸”(张文彬《杜鹏程的生活与创作》)。然而,这还不是杜鹏程面临的最大困难。

要把一部超长篇报告文学改写成长篇小说,对杜鹏程而言,是一场极其艰苦且漫长的艺术“战役”。