儿时黏土梦,情牵兔儿爷

生于20世纪60年代初的北京琉璃厂地区延寿寺街,张忠强的童年在大杂院的热闹氛围中度过。在那个物资相对匮乏的年代,孩子们的娱乐多源于自制玩具。张忠强出身技艺世家,自幼心灵手巧,他的爷爷和父亲都是手艺人,他从小就用黏土捏成栩栩如生的小动物。

“小时候,街坊邻居的孩子凑在一起玩,黏土就是我们的宝贝。我用黏土捏的小动物栩栩如生,小伙伴们都眼馋,纷纷找我讨要,就这么着,我成了孩子群里的‘小名人’,也渐渐迷上了捏泥玩意儿。”正是这份对黏土创作的热爱,让他在懵懂间踏上了泥彩塑之路,而兔儿爷那独特的形象,自此在他心中扎下了根。

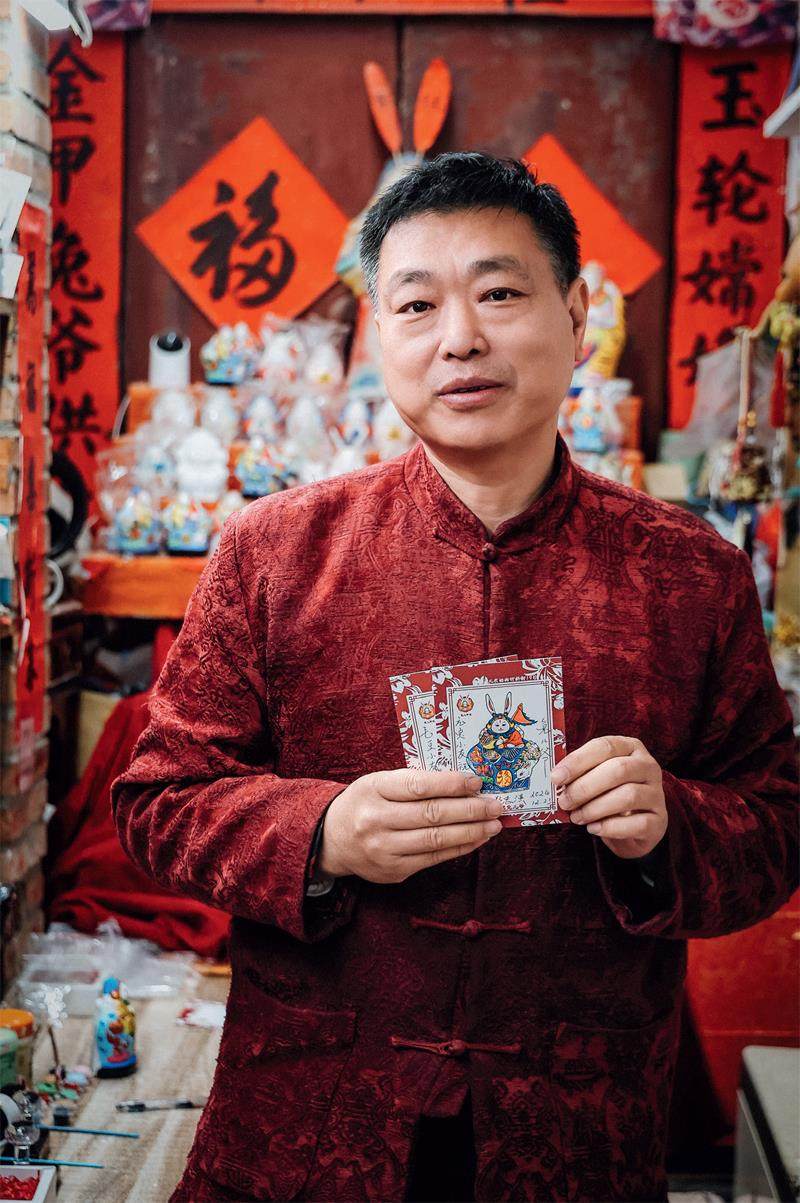

早年,张忠强虽跟随父亲从事毛笔制作工作,但心中对泥彩塑的热情从未消减。“握着毛笔时,心里想的还是泥巴的触感。最终,我还是顺从内心,一头扎进了泥彩塑的世界。”20世纪90年代,他的第一家兔儿爷店在市场的期待中开业,迈出了传承兔儿爷技艺的坚实一步,也开启了他与兔儿爷商业缘分的大门。

匠心承古韵,技艺守本源

随着对兔儿爷制作技艺的深入探索,张忠强深感自身技艺提升的迫切需求。2016年,经友人牵线搭桥,他有幸拜入民间工艺美术大师、国家级泥彩塑北京兔儿爷第四代传承人双彦门下,正式成为北京泥彩塑第五代传人。“师父毫无保留地传授技艺,他的每一个手法、每一次点拨,都让我对兔儿爷制作有了全新的认识,让我明白这门手艺的深度与广度。”在师父的悉心指导下,张忠强系统地学习了兔儿爷制作的传统技法与工艺精髓,为传承之路奠定了坚实基础。

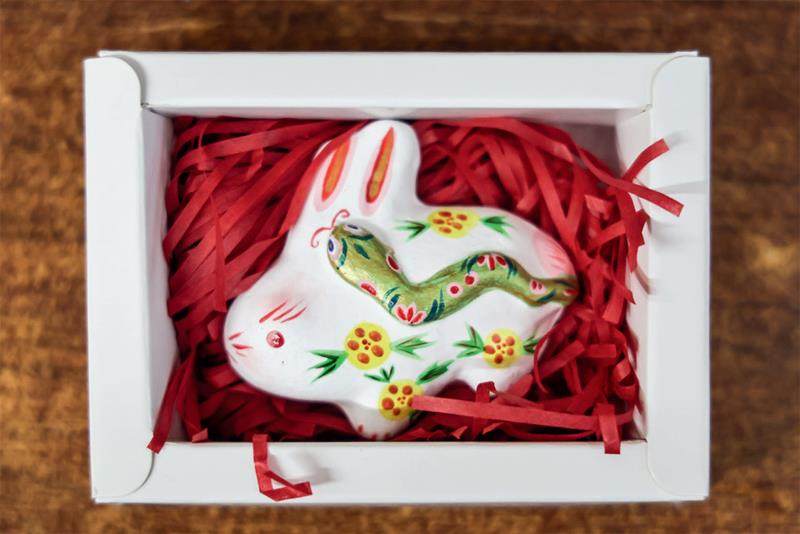

兔儿爷制作工序繁杂精细,选料环节极为考究。“以前,陶土泥多取自垂杨柳,如今城市变迁,只能远赴门头沟等地寻觅。泥土拉回后,需历经一年室外晾晒,饱经风吹日晒、雨淋冰冻,方能去除胶性。此后,浸泡、过滤,去除杂质与植物根系,留下细腻黏土,再按比例混入棉花,反复摔打至均匀无颗粒、不粘手,制泥工序才算完成。”制坯过程中,打坯、修坯、洗坯、上底色等步骤环环相扣,每一步都需全神贯注。“打坯后要自然阴干,绝不能暴晒,否则坯体易裂。洗坯后上底色,需均匀涂抹4遍白色颜料,确保色泽纯正。”彩绘环节更是关键,素有“三分坯,七分绘”之说。“开脸是彩绘最难之处,眉眼的形态决定兔儿爷的神韵。每一笔都要精准,稍有偏差,兔儿爷的精气神就没了。