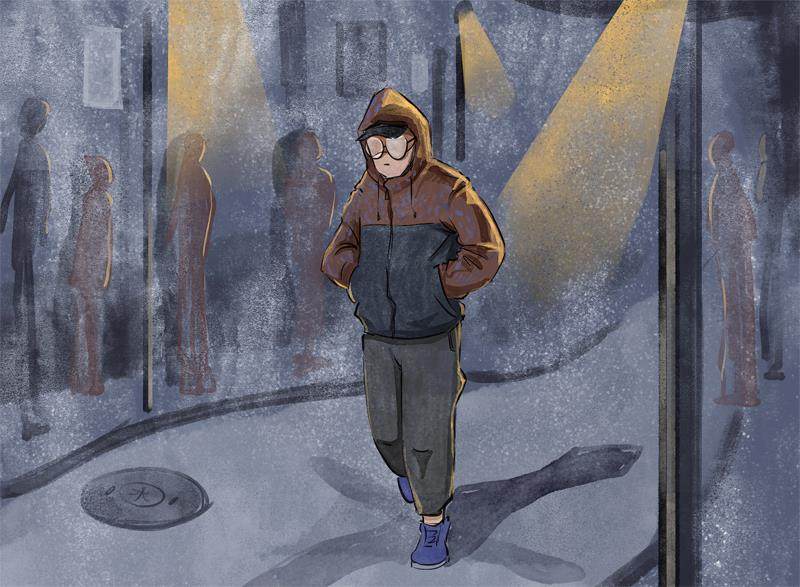

“被人欺凌”和“欺凌别人”都是陈琪琪的经历。

16岁了,陈琪琪终于鼓起勇气,和陌生人讲述自己“欺凌他人”的过往。

这个福建女孩认为自己“小时候就是纯坏”,才会在初一时,随意对文静瘦弱的男同桌挥出拳头。那时的她“享受打人的感觉”。即便看到对方透露出的恐惧,她也没有犹豫过。

对于“欺凌者”的身份,陈琪琪是愧疚且痛苦的。她尝试寻找有相似经历的“伙伴”和文章,“但是一直没找到”。

“其实很少加害者会发声。”起初,她也不想聊自己的经历,“担心自己的隐私会被扒出来网暴”。但不知向谁诉说的歉意,推着她在某篇帖子下留下忏悔。

陈琪琪同样理解被欺凌的痛苦,因为她也曾是欺凌事件的受害者。那是小学五年级,几位男孩给她取了侮辱性的外号并大肆传播。她反抗,朝他们怒吼,声音却在那些男孩的哄笑中显得无力。

像陈琪琪这样的学生并非个例。一份2018—2021年对全国1.3万多名中小学生的调研显示,19.9%的学生会卷入学生欺凌事件,其中受欺凌者占16.2%,欺凌者占0.9%,既是欺凌者又是受欺凌者的占2.8%。

长久以来,我们惯于指责欺凌者,却忽略了其之所以成为欺凌者的原因。实际上,成为欺凌者的孩子,并非简单的“本性顽劣”就能概括。

“欺凌是一种关系”

2024年,陈琪琪在福建某高中就读高二。她依旧是“班里的小透明”,没有朋友,和他人保持着“普通同学关系”。

她想过改变处境,但不知如何与他人社交。在她看来,班里的同学“喜欢玩抽象”,而自己介于幽默和文静之间,难以融入大家的节奏。

虽没有交到朋友,好在也没人讨厌她。学校的生活无趣但也平静。最近,她迷上了剧本杀。开启剧情时,她总能感受到快乐。只是偶尔,她还是会陷入“欺凌他人”的愧疚之中。

欺凌他人的行为发生在初一。课堂上,12岁的陈琪琪会随意用手打男同桌。动作幅度不大,她觉得应该没人看见,包括在讲台上讲课的老师。

无论是上课、下课,只要她想,拳头就会挥向对方的手臂。心情不好时,打的频率更高,力度更大。她不知道怎么定义打得是否严重,只记得偶尔打得重了,同桌手臂会泛起一块淤青。

她享受打人带来的“爽”感。有时,她会在同桌回座位时,故意将椅子往后退,把对方夹在桌椅中间。看到对方无助的模样,陈琪琪只觉得“好玩”。

“欺凌是一种关系。”华东师范大学法学院教授、未成年人学校保护研究中心副主任任海涛表示,欺凌行为往往伴随力量的不对等,“是强者对弱者炫耀武力,或是谩骂”的行为,从而导致“一方处于主动地位,另一方是被动挨打、挨骂的地位”。

被欺凌的男同桌正是处于“相对弱势”地位。在陈琪琪眼里,这个与自己身高相当的男生,是一个“比较弱、比较文静”的“小男生”。对方总是被动地挨打,不敢吭声、反抗。

力量的不对等,时而也会导致旁观者加入地位更占上风的欺凌队伍。陕西女孩任诗文便是这样,“不自觉”成为了欺凌的一员。

高二下学期,任诗文转入一个新的班级没多久,关系最好的朋友对另一个女孩苏娜产生不满。起初,好友只是在两三人面前数落着苏娜的不是,如虚荣、不爱学习,指责其曾为面子编造不实前男友,并说对方背的书包是“假包”。

欺凌事件里少不了“站队”。“谁占上风,(大部分旁观者)就认为谁说的话是真的,谁是弱者,谁就被欺负。”

后来,好友向越来越多人细数着女孩的“错误”,把曾经作为朋友了解到的隐私信息传播出去,甚至还给女孩编造了一些莫须有的“罪名”。

很快,苏娜被排挤、孤立,“当时别班同学都口口声声说她这个人不怎么样”,他们嘲笑苏娜修图后的照片与原图差距大,并在班级里的大屏幕上播放调侃女孩相貌的视频,“供大家在闲暇时间取乐”。

“那个女生的视频在大屏幕上播放,底下所有同学都在那看,我觉得简直太可怕了。”任诗文忍不住说。但在欺凌的过程中,她站在好友的统一战线,附和、重复着那些欺凌的言语。

在她看来,欺凌事件里少不了“站队”。“谁占上风,(大部分旁观者)就认为谁说的话是真的,谁是弱者,谁就被欺负。”“一看就不好欺负”的好友,显然是占上风的人。

“我不想站在欺凌者的对立面,我想随着大流,体会这种共同攻击一个人的归属感,哪怕我知道我们做得太过了,她只是犯了小错。”任诗文说。

是欺凌者,也是被欺凌者

事实上,那时的任诗文才刚脱离被欺凌的环境。