2024年8月,新消费内衣品牌蕉下调整组织架构,裁撤行使品牌管理职能的市场部,将其并入销售部。无疑,这势必会影响蕉下品牌经营。笔者虽然强调市场部与销售部并行,使品牌管理职能独立,但并非主张市场部高销售部一等,而是认为品牌路线要坚持长期化、专业化与一致性,不受销售上的短期利益与阶段性目标的影响,杜绝短期行为。两个部门一旦合并,品牌管理就再无独立的话语权,甚至沦为销售的“奴隶”,品牌将不再是产品营销的风向标,这值得蕉下公司深思。品牌管理部门应常态化设置、机制化运行、动态化创新,即组织常设、人员常备、战略常稳、模式常优、流程常在、制度常严、策略常变。

然而,很多企业忽略了上述“七常”。2024年7月,极星汽车科技公司在中国的市场与公关部整体“被离职”。对此,该公司给出的解释是其中国区总部从上海迁址南京,品牌营销与传播部门还在上海办公,但员工的社保关系被迁移至南京,有的员工不愿意社保关系发生变化而选择离职。其实,对于价值化员工,极星公司应予挽留,不应让社保关系变动成为其离职理由。

做品牌是一种战略,是消费品企业基于自身长期价值的远见与定见。品牌不但要做,而且要义无反顾地做下去。企业可以穷得最后只剩下一个品牌,但这个品牌一定是企业的最后一件“救生衣”。当然,战略的本质是业务取舍,品牌也会在发展中被取舍,这关系到品牌战略、战术、组织与业务升级、焕新、调优。在此过程中,品牌管理组织也会不断地被折腾,但整体裁撤或与销售部门合并都不是理想的决策。一方面,这与企业遭遇营销困境、品牌理解不足、追求市场速胜等内部因素有关;另一方面,在营销环境已变等外部因素的影响下,一些企业对市场缺乏洞见,对消费者缺乏洞察,对品牌营销趋势缺乏战略发掘与把握。

做品牌难逃“四道坎”

销售绩效有两大促进因素,即品牌的持续影响力与旺盛的市场需求。以茅台为例,2024年上半年实现营收超过830亿元,同比增长近18%,增长率高得惊人。茅台品牌的含金量不完全是靠历史沉淀出来的,而是在品牌运动与折腾中逐渐提升起来的,茅台始终如一地坚持做品牌。

然而,有一个事实,老品牌增值难,新品牌造牌更难。一些企业对此很悲观,甚至坚持“品牌无用论”。这固然有其特定的背景:由于新品存活率不高,新品牌走不起品牌长跑之路,甚至仅仅不到一年就死掉了。调查数据也证实了这一点,中国快消品市场每年涌现超过2万个新品,但新品存活周期平均不超过18个月。而老品牌也在向品牌求增长的路上走得很辛苦,磕磕绊绊,钱袋子却越来越瘪。2024年上半年,老牌内衣尽管在品牌营销上很努力,但业绩集体下滑。如汇洁集团,销售费用同比增长14.48%至6.97亿元,用于增加广告及网络推广费用、改善与提升终端形象、聘请品牌形象代言人等,但营收小幅增长2.8%至15.47亿元,净利润下滑24.18%至1.34亿元。

但这并不意味着向品牌营销要业绩不可行,如果不做品牌传播投入,经营业绩下滑大概率会更严重,因为规模化的内衣乃至服装行业OBM(原始品牌制造商)共同面临的都是衰退挑战。

1.只见声量,不见销量

品牌营销强调两个效果:销售(流量)与传播(声量)。一些企业认为媒体曝光度越高,声量就越大。其实,品牌声量的大小,关键在于传播能否有效触达真实客群,“对牛弹琴”绝对是做无用功。只有面向大规模的真实客群“开枪”,“大数法则”的销售效应才能显现。品牌声量能够吸引用户关注,但并不必然转化为销售或其他形式的业务成果。并且,这种声量容易被友商中间截留。比如我们经常看到,华为、小米等品牌的新品发布与苹果的新品发布同期较劲。2024年9月10日,华为与苹果同期举办新品发布会,汽车行业的广汽埃安品牌也在自媒体上凑热闹,制造了“科技三巨头——华为、埃安、苹果”的话题。这种挑战友商品牌的行为确实可以提高声量,但应注意到新品发布会的参会者为线上线下媒体、经销商、友商等群体,声量做得再大与消费者何干?能影响到多少消费者,还得看有多少消费者关注新品发布会。因此,不宜把品牌声量作为考核销售转化的基数。

不过,品牌声量确实要做,并且要形成品牌声浪。一个品牌只有先“打雷”,消费者才会来“求雨”。例如, 360董事长周鸿祎下场打造IP并为汽车品牌做测评,顺便推广安全大模型。2024年4月18日,周鸿祎发博文以卖掉陪伴自己9年的迈巴赫600座驾并换车为噱头,吸引极氪、理想、问界等10余个品牌把车送到360总部供其体验。谁能靠卖周鸿祎一台车发家致富?哪一个品牌不是为了赚眼球、谋声量?结果,一汽红旗、东风猛士、极氪、问界“中标”,而周鸿祎实现了安全大模型在极氪、东风猛士等汽车品牌上车。

2.只见流量,不见转化

品牌即流量,但品牌流量池里究竟有多少流量可见并可转化呢?有20%就不错了,剩余的80%需要企业通过品牌营销去不断发掘。通过社交媒体品牌号积聚的粉丝只是冰山一角,靠私域电商的老顾客回头不过是枉费心机,进入呼叫中心或者客户管理系统的消费者同样是“少数派”,靠这些可视化流量生存的企业根本就活不下去。因此,盯着这些桌面上的流量并去追求销量与增量,绝对是短视行为。很多企业为追求流量与转化,不惜大手笔运作。如借助流量红人甚至顶流达人直播带货,赔本赚吆喝是常见的事情。2023年10月27日,国家一级演员杜旭东直播带货,安徽某公司向杜旭东缴纳了3.3万元坑位费,但最终只卖出64.9元的木耳,直播翻车,尽管杜旭东当时粉丝量达300多万。随着直播带货风口的平缓化,企业的心态也应放平:这是成本低廉且触达率高的品牌传播渠道,不以卖货多少论成败。

靠眼前的可见流量过日子,这是导致消费品企业悲观的原因。过度地看重流量运营转化,反而影响了品牌传播大局。企业应努力去挖掘那80%的冰山之下的流量,在品牌增值过程中,用品牌去赋能产品销售。

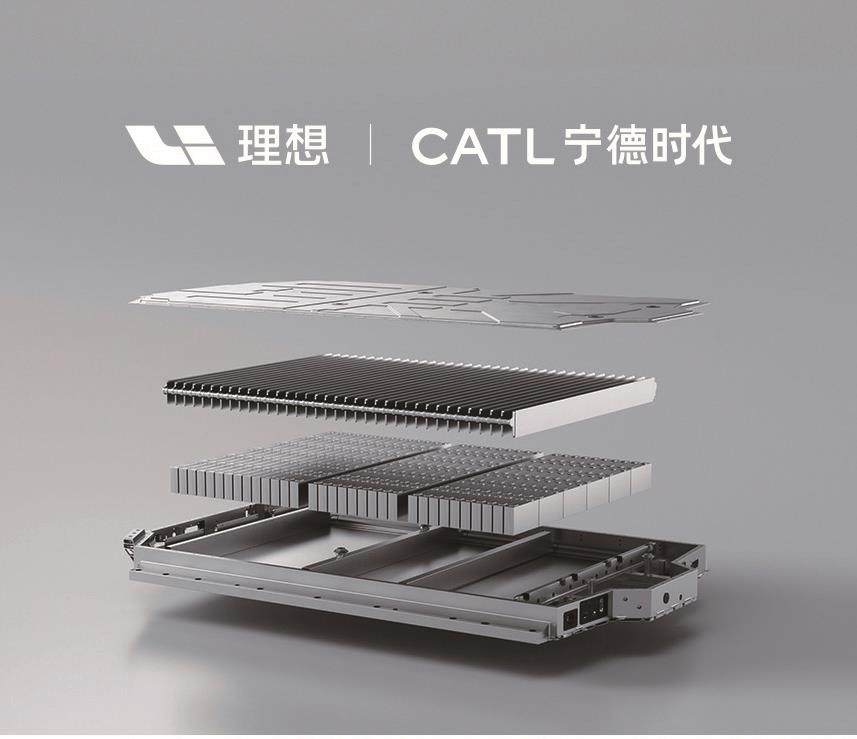

3.只有漂移,没有裂变

企业如果相信消费者对品牌忠诚,那绝对是自欺欺人。没错,消费者漂移才是常态。在产品同质化态势下,让他们长期在线并成为品牌的拥趸难上加难,而导致同质化的直接原因之一是产品线对抗。这很好理解,元气森林也做可乐,就是看到了“无糖可乐”的偌大市场,且觉得自己有能力去和可口可乐、百事可乐争一下。另一个原因则是上游供应商对高质量供应链的掌控力,而消费品企业又想抓产品品质建设。在新能源汽车行业,零部件、模块、系统、线控、域控制等优势技术产品,掌控在博世、电装、宁德时代、采埃孚等国际供应商手中。汽车厂商想造好车,就只好求助于这些供应商。只要新能源汽车厂商有需求,哪个供应商不是积极响应?再有,OEM(原始设备制造商)、ODM(原始设计制造商)模式应用日趋广泛,也导致产品同质不同牌。即便采取JDM(联合设计制造)模式,增加了个性化定制成分,供应商的出货产品也常是“大同小异”。