载人航天是人类向太空探索的核心一步,不论是商业化的太空旅行还是马斯克的“火星殖民计划”,基础都是把人安全送往太空并让他们生存下来。直至目前,仍然只有俄美中三国有能力独立完成载人航天任务。

对载人航天不太熟悉的人很难想象,过去一年或者两三年才发射一次的神舟飞船,如今已经进入大约每半年就发射一次的常态化模式。自2021年中国空间站的首个舱段发射入轨之后,短短4年间已经有8艘神舟飞船升空。载人飞船不再是在天上待几天就返回,而是会和空间站直接对接,航天员会在太空停留足足半年。

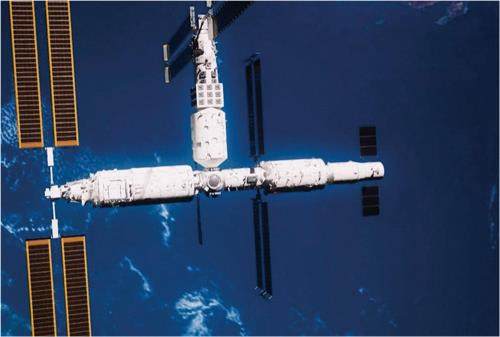

按照国际通行标准,这意味着中国已经实现了人类在太空的“长期”驻留,在航天领域步入全球最顶尖的行列。而且和2010年升空的国际空间站相比,中国空间站在能源效率、科研应用载荷等方面都更具优势,在某种意义上实现了“后发先至”。

但这场历时四十余年的载人航天追赶之旅并非一路顺利,而是经历了起初的挫折、漫长的爬坡,直到最近几年终于集中爆发。

1986年,4名科学家提出了全面发展中国高科技的提议,根据他们的报告,中共中央确立了“863计划”,航天在其中位列第二。这是中国首次提出载人空间站的目标,是中国载人航天的重要起点。

从“863计划”到真正的“中国载人航天工程”,仍然经历了6年的酝酿期,一个关键的困扰是,中国载人航天该选择哪一个技术方向:一个方向是建造可整体回收的航天飞机,第二个方向是选择仅返回舱可回收的载人飞船。相对而言载人飞船技术较老但易于成功、成本低,航天飞机技术虽新但研发难度大、维护成本高。当时从中国的科研实际出发,航天系统内逐步达成一致,认为载人飞船更适合中国。到了1992年,载人航天工程正式立项,当年,《解放日报》刊登报道《八年内中国宇航员上太空》。

事实证明当年的技术路线选择是合理的。在1992年中央决议启动载人飞船项目时,中国在这一领域并没有多少积累,研发所需的基础设施相当简陋。比如1996年,为了测试飞船电气方案的可行性,研发人员只能采用土办法,临时用30多张桌子拼成一个大工作台,然后把600多台电子设备摆上台、互相连接好再通电检测。这次设备联调仅线路连接点就有8万多个,当时研发团队对如此规模的调试缺乏经验,通电之后马上就有设备烧毁,连续烧毁了4台设备后才最终明确问题的缘由。

直到神舟一号发射的前一年,困难仍然比想象的多很多。研发团队的计划是尽量争取1998年发射,最晚1999年内完成。