穿过深绿色拱形木门,在浅黄色墙面与绿白相间的马赛克瓷砖之间,蔬菜整齐排列,暖黄色的灯光照在每一家菜档的产品上。走上水磨石对称式楼梯到二楼,你还可以吃一碗云南风味的铜锅饭,顺便买走一包来自大理本地农场的羊肚菌。

如果去过位于上海乌鲁木齐中路的乌中市集,你不会对这样的画面陌生。近年来,在社交平台上,类似乌中市集这样的菜市场代表了一种人们对“好菜市场”的印象:新鲜、干净、市井、有烟火气。其中,上海的典型是乌中市集,北京的代表则是三源里菜市场。它们售卖异地或异国的食材,有的还拥有餐厅、酒吧、咖啡馆等受年轻人欢迎的多元业态。2021年,乌中市集与奢侈品品牌PRADA落地了一场联名快闪活动,摇身成为网红打卡地。

在互联网上,菜市场可以是文化性公共空间、旅游目的地或营销活动举办场所。年轻人们拿蔬菜做梗,写出了各种“金句”,闻闻瓜果的味道,观察肉与鱼的颜色,与菜贩交谈—但未必会买菜。

另一方面,也有人质疑菜市场的真正价值。在人们熟悉的文化语境里,菜市场是个买菜的地方—它更多是凭借新鲜多样的菜品、足以说服人的质量与价格,产生一笔笔与日常生活相关联的交易。问题是,一个“实体”的菜市场,真的值得买菜的人去逛吗?

沈恺伟和他的团队花了3年的时间,研究上海徐汇区的延庆路菜市场,试图回答以上问题。他是一个在上海生活了二十多年的美国人,因为写出了用游标卡尺和电子秤测评上海小笼包的《上海小笼包指南》而出名。

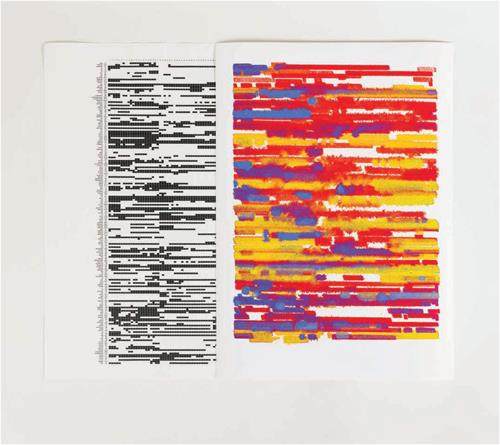

起初,沈恺伟只是想制作一份关于上海时令食材的日历,以了解每种蔬菜、水果、海鲜/河鲜各自的时令季节。根据维基百科,时令食材指的是,一年中的某个时期,一种特定食物的收成或风味达到了最佳状态。时令性会受到季节周期、气候变化、农耕技术的影响,但时令食材通常意味着这种食物是新鲜的(刚刚成熟),或是本地的(没有经过长途运输)。在中国,在特定的时节吃时令食材通常被认为对身体有好处,当然,更重要的是,味道更好。

沈恺伟曾是厨师,和上海的阿姨爷叔们一样关心哪里可以买到新鲜的食材。在他成长的1980年代,美国超市里贩卖的农产品一年四季都没什么变化。当食品供应链先进到一定程度,在任何季节、任何地方,一个消费者可以找到任何一种食材。这样的供应链建立在反季节、工业化种植或饲养以及长途运输上,也导致许多食材变得寡淡无味。来到中国后,沈恺伟体会了讲究食材应季的乐趣,钦佩中国食品供应链中仍然保留的季节性。你可以在一年中的任意一天,在一家上海的本帮菜餐馆点一盘酒香草头,但在上海的菜市场里,香椿、草头、马兰头只会在春天里短短上市几周。

来自广东的人类学学者钟淑如是另一个关心食材的时令性的人。她以菜市场为研究对象,在过去3年里曾逛过50座城市的200多个菜市场。她还跟踪过一整年的云南菜市场,拍下了它的四季变换:春天卖野菜野花,夏天卖菌子,秋天有各种各样的笋,冬天则会出现各种腌肉、腊肉。有时候,只要看一眼菜市场的照片,她就能够大致判断这是哪个季节的市场。在沈恺伟的邀请下,钟淑如作为学术顾问加入了这个上海菜市场研究项目。

根据上海市政府公布的数据,2024年年初,上海约有800家菜市场。沈恺伟选择了延庆路菜市场作为研究对象,它位于上海市区的核心地带—延庆路、东湖路和新乐路交会的三岔路口。沈恺伟住得离延庆路很近,非常熟悉这附近的街区:一个老年人和年轻人混居的典型士绅化上海街区,开满了精品咖啡馆和西餐厅。

延庆路菜市场的规模、产品种类、价格和发达程度,在上海菜市场的整体水平中只属于中等,但地理位置使其成为典型的上海社区菜市场范例。在钟淑如看来,正是因为延庆路菜市场足够普通,这个项目才变得特别—他们的研究对象不是任何一个有爆点的、吸睛的菜市场,而是一个“毫无特点”的小菜市场。