“描白”铜镜工艺待解

2017年4月底,清华大学艺术博物馆举办了“必忠必信”铜镜专题展,其中有一面西汉晚期“描白”工艺的特种工艺镜。从存世器物看,“描绘”工艺大致可分“描黄”“描白”两类。有专家认为,黄色是金质,白色为锡质。“描黄”者如《中国青铜器全集·16(铜镜)》图69;“描白”者即此镜。此类特种工艺另在春秋战国兵器中有见。此镜博局纹为凹面框,钮座均柿蒂纹,乳钉呈下凹状。

上海博物馆谭德睿研究员认为,此镜可能应用了双重涂覆的“液态富锡工艺”,即先在镜背上通体涂覆一层富锡涂料,待固化后再用笔蘸取另一种含锡量更高的液态富锡涂料,于已有涂层上描绘出纤细纹饰,再经加热而成。

自春秋至明代的铜制兵器、铜镜等铜器表面,常见一种色泽亮白的银色,民间称为“水银沁”,以往之谓错银、鎏银、烙银等,这与事实不符,多系猜测。经科学检测,古代铜镜表面呈亮白银色的原因,除少数为镶嵌银丝或复贴银片外,大多数为铜镜表面经富锡处理后而呈现的银白色效果。

登录后获取阅读权限

去登录

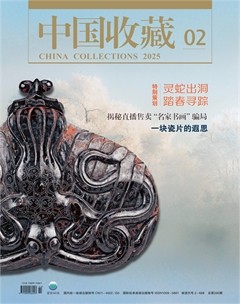

本文刊登于《中国收藏》2025年2期

龙源期刊网正版版权

更多文章来自

订阅