2024年12月6日伊朗军队撤离叙利亚,伊朗伊斯兰革命卫队的一名高官在接受采访时说:“对于伊朗抵抗轴心来说,叙利亚的陷落就仿佛柏林墙倒塌。”阿萨德政权的倒台,导致黎巴嫩真主党与其资助者伊朗完全被隔绝。

伊朗、黎巴嫩真主党和叙利亚曾经有着两大共同利益,即同属一个教派和反以色列。然而,逊尼派主导的“沙姆解放组织”上台,令什叶派的共同点不复存在。所以,伊朗、黎巴嫩真主党的领导人都寄希望于以色列问题来找到同叙利亚过渡政府的共同利益。据《参考消息》报道,伊朗一名高级官员在阿萨德政权倒台后便向路透社表示,伊朗已与叙利亚新领导层内部的反对派武装建立了直接沟通渠道,以防止两国之间出现“敌对轨迹”。但“沙姆解放组织”领导人朱拉尼2024年12月15日(当地时间)表示,叙利亚已筋疲力尽,因此无意与以色列发生战斗或对抗。这令伊朗“重新向叙利亚渗透”的难度更高了。

为什么叙利亚的剧变对伊朗影响如此之大,“抵抗之弧”是如何建立又如何被瓦解的,断裂后的“抵抗之弧”将会如何影响中东局势,这将是我们需要探究的问题。

“抵抗之弧”的缘起

伊朗作为什叶派国家,过去与伊拉克、黎巴嫩真主党、哈马斯、胡塞武装共同组成中东“抵抗之弧”,即反抗美国和以色列对中东巴勒斯坦人民的欺压。而叙利亚担负的是伊朗“抵抗之弧”的桥梁角色,即从伊朗往伊拉克、经叙利亚、到黎巴嫩(真主党所在地),再到巴勒斯坦(哈马斯所在地)。

什叶派作为伊斯兰教中的少数,仍旧有这么大的凝聚力,可从信仰和大国情结的视角去探究一二。什叶派代表了一种精神,在信徒看来,这是真正的伊斯兰精神,让信徒意识到异教徒的残酷,与敌人绝无妥协的可能。什叶派的历史就是一部抵抗的历史。什叶派历史上始终处于边缘地位,但却不屈服于主流的压力,并坚信自己是正确的,这与伊朗的历史经历和现状高度契合,并深嵌在伊朗人的心中,让伊朗不会屈服于强权国家,而且赋予伊朗一种使命,那就是带领伊斯兰教走向复兴。

要理解伊朗的大国情结,则需要我们回到伊朗苦难与辉煌交织的过去看一看。伊朗的历史概括起来就是“三次辉煌和四次沦陷”。伊朗作为文明古国,在波斯帝国的三个时期,中央高度集权,疆域广阔,文明远扬。而四次沦陷,则分别是遭受亚历山大大帝、阿拉伯人、蒙古帝国和西方列强的侵略。

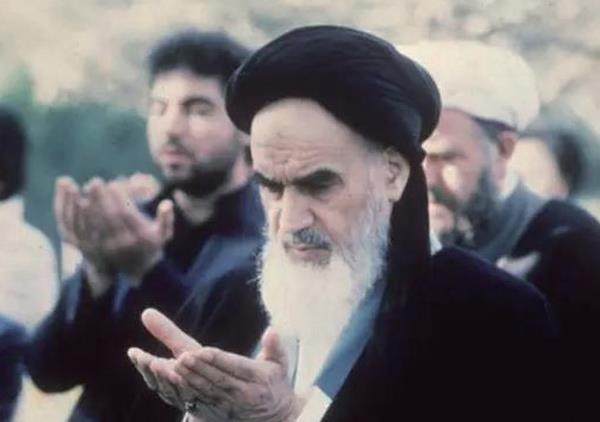

这三起四落,既令伊朗找寻到自己独特的历史和民族认同,也埋下了伊朗被边缘化的种子。昔日波斯帝国的强盛令伊朗具有极高的文化自信,认为足以在自己的历史文化里探寻到未来的方向,但也同样令伊朗故步自封、不愿向西方学习。在遭受西方列强的侵略后,伊朗不再认为自己的文明先进,开始向西方学习,但却一步步沦为西方的附庸,直到霍梅尼时期,伊朗才真正走上了自主道路,然而也开始了与西方的对抗。

“抵抗之弧”的建立

霍梅尼的出现,不仅顺应了民族主义兴起的潮流,也是伊朗和伊斯兰纠葛历史的必然选择。