2019年7月20号,正值人类首次载人登陆月球50周年纪念日,美国公布了“阿尔忒弥斯计划”的官方标志图案,正式宣告将在月球建立一个供宇航员工作、生活的永久存在基地。月球一个黑夜长达14个地球日,月夜温度低至零下180摄氏度,因此太阳能电池无法使用。月球基地需要依靠大功率、长寿命的空间核动力维持站内温度、设备运行和通信等基本功能。空间核动力在月球基地、火星登陆、科研基地建设及行星际探测中可发挥关键作用,而太阳能应用的局限,也为空间核动力的发展提供了新的机遇。

核能与航天器的联合

空间核动力是指在航天活动中所使用的“空间核能”的统称。按核能具体应用的不同,空间核动力可分为空间核热源、空间核电源、空间核推进系统三大类。

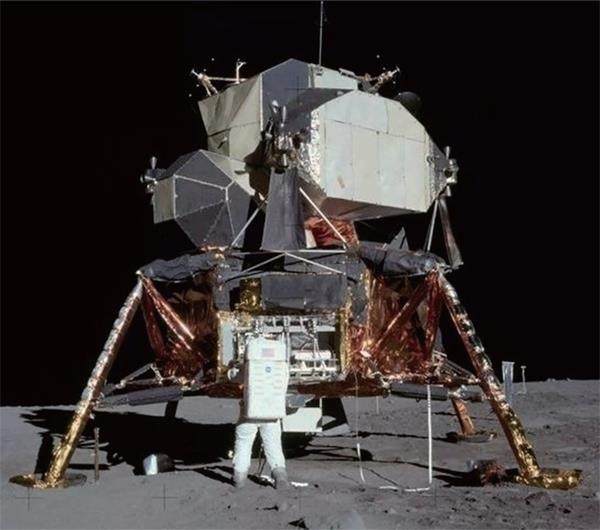

空间核热源是指在外层空间利用核反应释放出来的热量为航天器仪器、仪表创建和保持温度适宜工作环境的装置。空间核热源又可分为放射性同位素热源和核反应堆热源。前者利用放射性同位素衰变释放的热量,后者利用核反应堆裂变反应释放的能量。到目前为止,在轨应用的空间核热源都基于放射性同位素热源,如阿波罗11号是美国第一个使用放射性同位素热源的航天器。

目前,空间应用绝大多数选择钚-238,苏联早期在航天器上应用过钋-210,但是钋-210、钚-238毒性很大,极微量的钋-210、钚-238都能造成严重危害。欧洲航天局曾于2022年底通过一项名为“使用放射性同位素能量的欧洲设备”的计划。该计划旨在开发基于放射性元素镅-241的长效热源和电力装置,以助力欧盟探索月球及更遥远的星空。核反应堆电源是指在外层空间将反应堆释放的能量转换为电能的装置。事实上,星表核反应堆电站、空间核反应堆电源与地面核电站之间,虽有技术特点方面的“小异”,但在基本原理上却是“大同”的,只不过前两者仅通过辐射方式散热,地面核电站则大多建在有水的地方,通过海水或淡水实施冷却。世界上第一个空间核反应堆电源是美国的SNAP-10A,于1965年4月3日发射,在轨运行43天后被永久关闭。SNAP-10A也是美国迄今发射的惟一一颗空间核反应堆电源。苏联于1970年―1988年成功发射了35颗使用空间核反应堆的航天器。据报道,美国航空航天局希望到21世纪20年代末在月球上建造一个10千瓦级的“裂变表面能”设施。

空间核推进系统是指在外层空间将核反应释放的能量转换为工作介质的动能,以产生推力的装置。包括核热推进系统和核电推进系统等。核热推进系统,又称核火箭发动机,是利用核反应产生的热能把工作介质(推进剂)加热到一定的温度,然后将高温高压的工作介质从喷管高速喷出而产生推力的装置。自1955年起,美国研发针对洲际弹道导弹的核火箭发动机,60年代因化学火箭技术进步而暂停。开展载人探月工程后重启核火箭计划,虽取得阶段性成果,但还是因政治和财政等问题导致最终终止。核电推进系统,又称核电火箭发动机,是利用核电源产生的电能将推进工作介质(如氙)电离成等离子体状态,随后在电场或磁场的作用下,等离子体被加速并从喷管喷出,进而产生推力的装置。

SNAP-10A是第一颗将核反应堆电源与电推进器相结合的航天器,被认为是核电推进技术的第一次在轨应用。在SNAP-10A中,离子推进装置作为试验设备搭载,在轨运行了一小时左右。苏联于20世纪60年代开始研发核电推进系统,其中最成功的是霍尔发动机。该发动机系苏联首创,于70年代末期成为一种定型的核电火箭发动机产品。据报道,美国航空航天局目前正开展一项名为“功率调整演示火星引擎”的热核推进系统的研究,并计划于2026年进行样机测试,同时希望21世纪30年代在执行可能的火星货运任务时进行飞行测试。美国防部高级研究计划局则在开展一项代号为“敏捷地月空间行动演示火箭”项目的研究。该火箭的核心是一个小型核反应堆,铀-235在反应堆中发生裂变反应释放的能量,加热贮箱中的液氢(起始储存温度将低于零下253摄氏度),使之随着温度的升高而迅速膨胀并从航天器后部的喷嘴中喷出,产生推力。“敏捷地月空间行动演示火箭”可以驱动航天器在短短数小时内飞升至距地球近3.6万千米的对地静止轨道。而使用化学燃料火箭的卫星进入同样的轨道则需要耗时数天。且使用大功率核动力使卫星有足够的能量实施经常性的、大范围的变轨机动,增加潜在对手预测其飞行路线的难度,生存能力更强。2023年7月26日,美国家航空航天局和国防部高级研究计划局宣布,“敏捷地月行动演示火箭”项目计划最早于2027年在太空测试一枚核动力推进火箭。

航天活动的“天选”动力

目前,航天器使用的空间电源包括化学电池、太阳能电池阵-蓄电池组联合电源、核电源三类。化学电池的优点是结构简单,性能可靠,工作电压平稳、电阻小,适合大电流放电;缺点是寿命短,一般不超过一个月,低温性能差,功率较小,最大到数百瓦。