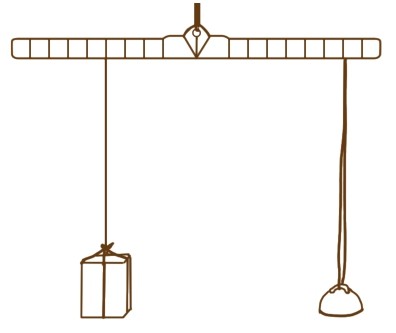

自人类文明诞生之初,称重的需求便应运而生。无论是商品交易、工艺品制造,还是建筑施工、军事行动,称重都是不可或缺的环节。在众多形式的秤中,天平出现得最早。学者们推测,天平的发明与古人使用扁担的经验相关。当挑夫的肩膀恰好位于扁担的中点时,两端的物品重量必然相等。因为能完美呈现两个物品等重的状态,天平还衍生出公平、正义等含义。例如,在古埃及的墓室壁画和纸莎草画卷上,我们可以看到亡灵与陵墓的守护神阿努比斯使用天平称重亡者心脏的场景;同时,在古希腊、古罗马人的绘画雕像和文字描述中,正义女神忒弥斯的手中也总是提着天平。

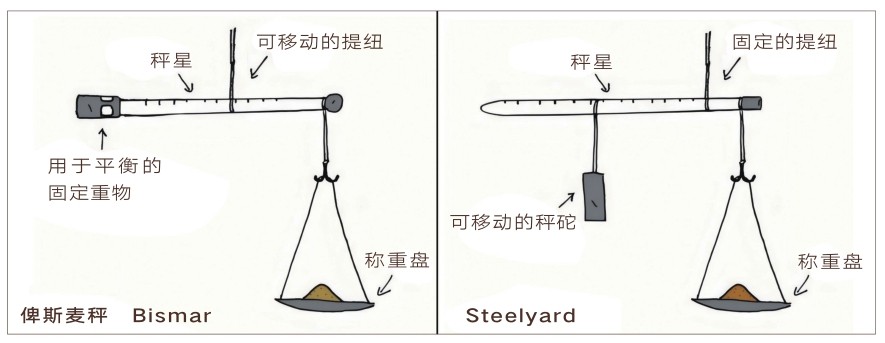

随着经济活动的日益复杂化和技术的不断进步,天平已无法满足人们随时随地进行称重的需求。至迟在公元前4世纪,杆秤就已经在古罗马和中国出现。与天平不同,杆秤的支点位于横杆的一侧而非正中央,因此它也被称为“不等臂秤”。由于最开始没有秤砣,杆秤的一端固定有重物,另一端悬挂待称重的物品,通过移动秤杆上的提纽完成称重,这种杆秤被称为Bismar,即俾斯麦秤。与天平相比,俾斯麦秤的适用范围更广,也更受人们青睐。随着各地经济贸易活动的增加,俾斯麦秤从古罗马向北旅行,出现在德国、丹麦及瑞典、挪威所在的斯堪的纳维亚半岛;同时向东旅行,经过阿拉伯半岛和伊朗高原,抵达印度、缅甸和马来半岛。

在俾斯麦秤的旅行和使用过程中,秤砣被发明出来并逐渐代替了原来的固定重物。在称重时,移动秤砣即可,杆秤的形态成为我们今天所熟悉的样子。根据英国学者的研究,秤砣的西方发明者是居住在今意大利南部坎帕尼亚大区使用希腊语的居民,其发明时间晚于俾斯麦秤。为了区分这两种杆秤,西方人将挂有秤砣的秤称为Steelyard。由于两者出现的时间相近,因此在中亚、南亚的偏远地区,至今仍可见到这两种秤在同时使用。

从时间轴来看,中国的墨子早在公元前5世纪就发现了不等臂称重的现象,并深入思考了其背后的原理;而直到约100年后,古希腊先哲亚里士多德才在其著作《力学问题》中探讨了这一问题。然而,与西方相比,中国在称重器物的图像描绘、文字记载及实物发现方面均稍显滞后。迄今为止,中国发现的最早的称重器物是安徽寿县出土的战国时期的“王”青铜衡。通过对该器物的造型和刻度进行分析,专家们推断它既可以用作等臂称重,也可以用作不等臂称重,属于天平向提杆秤过渡的衡器类型。由于历史资料的缺失,东西方早期称重技术与器物交流的详细历史尚不清晰,因此我们无法确切地确定杆秤的起源地。

根据中文史料记载,南北朝时期,中国已经广泛使用带有秤砣的秤。据说宋代时,刘承珪对秤进行了改良,发明了精度更高的戥子秤。随后,戥子秤传入日本,被用于称量药材、金银等贵重物品,并被命名为“银秤”。明代,戥子秤随着郑和下西洋的船队来到东南亚、南亚和西亚等地,开启了一段中国“官秤”与当地“番秤”交流碰撞的有趣旅行。到了清代中晚期,受马来西亚、印度尼西亚等地区开发的吸引,大量华人迁徙至南方,戥子秤也随之南下,成为现今东南亚民众广泛使用的称重工具。

称重实践与科学探索:秤的东西方旅行

2018年,来自德国柏林的马克斯·普朗克科学史研究所的约克·布特纳等学者,在《科学》杂志上发表了题为《创新理论视角下的早期称重科技》的文章。该文系统性地回顾了早期人类在称重科技领域的探索历程。作者在文中揭示,最早对不等臂称重原理进行科学思考的学者是中国古代的墨子。

墨子是春秋末期至战国初期的著名思想家。关于不等臂秤重的原理,他在《墨子·经说下》中有如下描述:“衡,加重于其一旁,必捶,权重相若也。相衡,则本短标长,两加焉重相若,则标必下,标得权也。”意思是,若加重秤杆一端,其必然向下倾斜。称重时,挂物的一端秤杆短,叫作“本”,挂秤砣的一端秤杆长,叫作“标”。两边加上同样的重量,“标”就必然下垂,因此“标”用来挂比所称物体轻的秤砣。

大约1个世纪之后,古希腊学者亚里士多德才探讨了类似的杆秤问题:“为什么抬秤能以小的重量提起重量大的肉,而且整个抬秤只是秤的一半?既然秤盘只被固定在放置重物的那一端,另一端只有抬秤本身,是因为抬秤既是秤,同时又是杠杆吗?”公元前1世纪,古罗马建筑大师维特鲁威对不等臂秤的原理有了更深入的研究:“如果秤的提手(起支点作用)离悬挂秤盘的一端较近,那么秤杆另一边的秤锤便会逐点移向相反一端,越来越远,直到尽头。