开栏语

转化医学,一个将基础科学研究与临床实践紧密结合的领域,不仅仅是一个概念,更是一场变革,旨在缩短从发现到应用的距离,加速新疗法、新药物和新诊断工具的开发与应用。转化医学国家重大科技基础设施(四川)由四川大学、华西医院共同承建,是“中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要”期间批复建立的五个转化医学国家重大科技基础设施之一,是我国首个生物治疗转化医学大设施,建立了从基础到临床、上下游结合的完整的生物治疗研发转化“技术链”,致力于缩短生物治疗成果从基础研究到临床应用的时间,未来5-10年内,将支撑50-100个自主创新研发的候选生物治疗产品实现转化。本利专设“转化医学科普专栏”,特邀四川大学华西医院转化医学国家重大科技基础设施的研究者,介绍转化医学相关领域的科学知识,报道转化医学领域掀起的医学健康新浪潮,分享科研工作中的趣闻和故事。

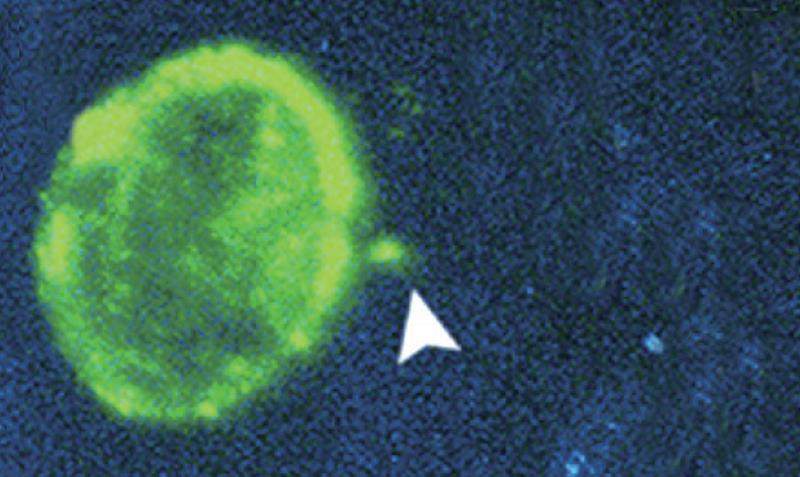

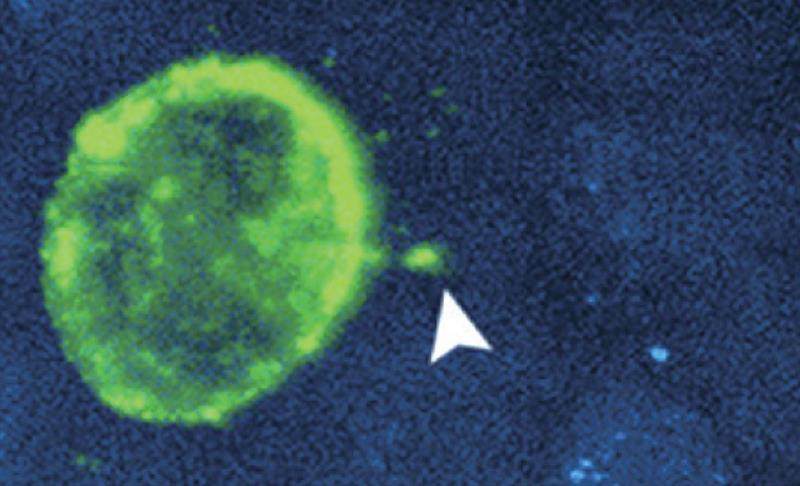

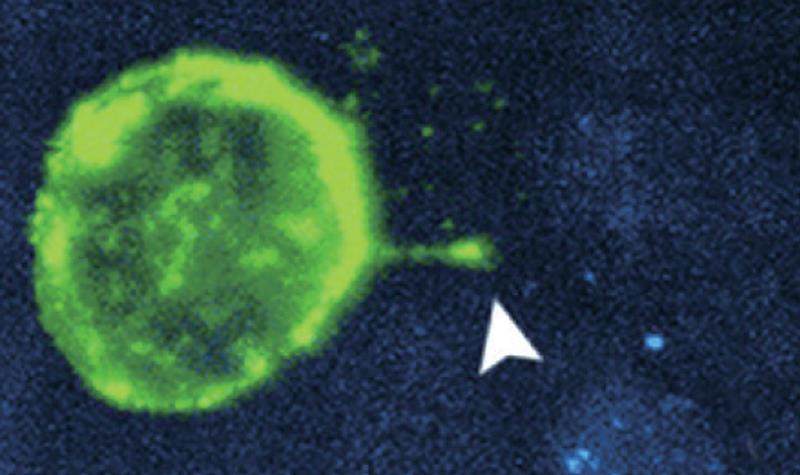

2009年,科学家首次拍摄并记录下HIV病毒在细胞间的传播过程。他们用绿色荧光蛋白标记感染T细胞(免疫细胞),发现一旦被感染的T细胞靠近健康的人体细胞,两个细胞之间就会形成小小的“桥”,T细胞中的HIV病毒通过这些“桥”迅速入侵健康细胞。

记录下病毒的传播过程,在很长一段时间里被认为是无法实现的。病毒极小,大多数病毒的直径约为0.1微米,只有心肌细胞的1/500。光学显微镜能让我们看到细胞的细节,但通过它观察病毒就有点儿力不从心了。电子显微镜可以看到病毒,但问题在于电子显微镜只可以研究静态结构,要还原动态过程就不行了。

荧光显微技术的出现,不仅能让我们看清极小的结构,还能记录其动态全过程。这种技术的出现,将生命科学观测引入了全新领域。

基于大自然的荧光物质一GFP(绿色荧光蛋白)

GFP的发现

绿色荧光蛋白(Green Fluorescent Protein,简称GFP)是一种在生物科学研究中广泛使用的荧光标记蛋白,G-FP在紫外线或蓝光照射下会发出绿色荧光。

秀丽隐杆线虫是一种堪称完美的实验动物,它们基因组简单、好养活、繁殖周期短、身体透明易于观察……但这些特征也并非总是优点。20世纪80年代,美国科学家马丁·查尔菲苦于找不到合适的方法来研究这种小线虫的神经活动——神经元和身体一样都是透明的,观察根本无从下手。

机缘巧合下,马丁·查尔菲参加了一个关于GFP的讲座,了解到日本生物学家下村修从一种水母体内分离出的一种特殊蛋白质,能在紫外线照射下发出明亮的绿色荧光。

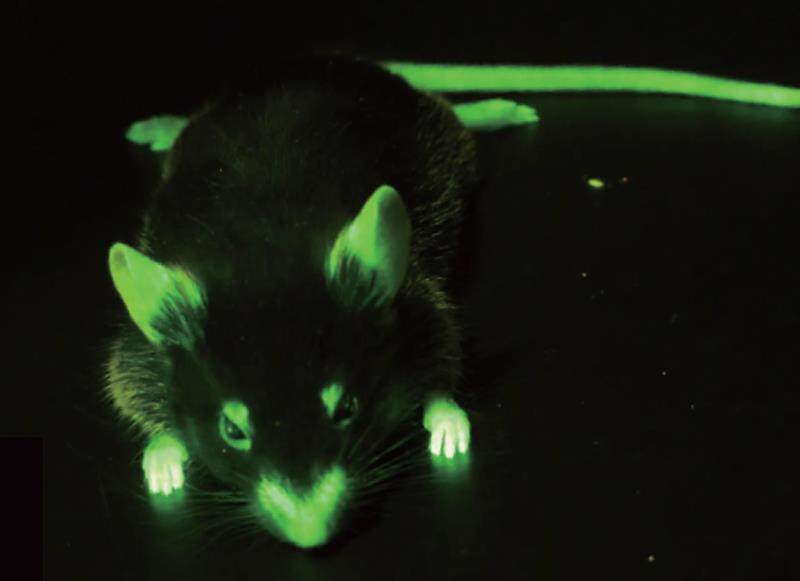

回去后不久,一个灵感冲进马丁,查尔菲的脑海:既然GFP是蛋白质,他就可以将编码GFP的基因插入到秀丽隐杆线虫的神经元基因中,将这些小线虫的神经元改造成荧光神经元。马丁,查尔菲的方法奏效了。从此,一度无法观测的细胞活动变得显而易见,生物学和医学研究迎来了新纪元。

GFP由238个氨基酸组成,能够吸收蓝光并发出绿光。为了方便观察:在美籍华裔生物学家钱永健的努力下,更亮、颜色更多样化的GFP衍生物接二连三地被研发出来,G'FP的发光机制也得到了破解。

GFP的发现和应用对生物科学领域产生了深远的影响,下村修、马丁。查尔菲和钱永健因在荧光蛋白领域的贡献,共同获得了2008年的诺贝尔化学奖。

特异性

仅有够亮、颜色够丰富的GFP还不够,它们还必须只与被观测的结构或分子结合。如果GFP的结合过程很随意,弄得细胞里到处都,是荧光点,这样的观测会是一场噩梦。为了让GFP只和某些结构或分子结合,观测者会先派出一些特异性抗体,让它们与需要观测的结构或分子结合,形成复合物,再用GFP与这些复合物结合,使只有被观测者才显荧光。