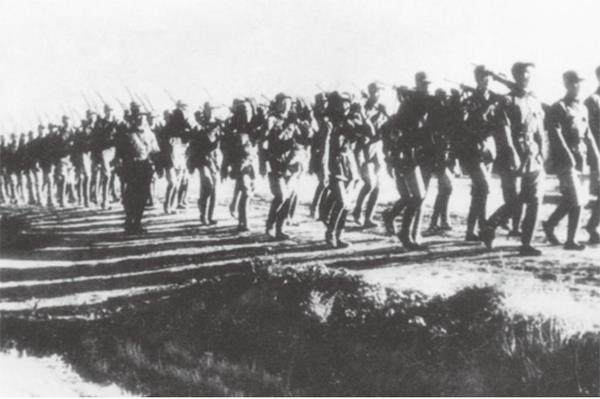

全民族抗战爆发后,邓小平受命担任八路军一二九师政委,与师长刘伯承一道,率部深入敌后,以素称“天下之脊”的太行山为中心,发动群众开展抗日游击战争,开创了晋冀鲁豫抗日根据地。在这期间,面对敌人残酷的军事“扫荡”和严密的经济封锁,邓小平一方面领导广大军民对敌进行军事斗争,另一方面以极大的精力抓根据地的大生产运动,使游击战争与经济建设密切结合,为渡过严重困难,支撑长期敌后抗战奠定了坚实的基础。

精简节约,战胜困难

全面抗战进入相持阶段后,日本侵略者将作战目标逐步转向敌后战场,作为八路军总部和北方局领导机关所在地的晋冀鲁豫抗日根据地更是首当其冲。日军调集大批兵力对晋冀鲁豫抗日根据地进行大规模的残酷“扫荡”,推行极其野蛮凶残的“三光”政策,妄图从根本上摧毁抗日军民的生存条件。与此同时,国民党开始实行消极抗日、积极反共的政策,不断挑起军事磨擦,又实行严格的经济封锁,企图困死、饿死我根据地军民。此时根据地又遭受了多年罕见的自然灾害,旱灾、水灾、蝗灾、雹灾、疫病接踵而至,给人民的生命财产安全带来严重威胁,晋冀鲁豫抗日根据地面临着严重的困难局面。

当时,根据地内许多地方粮食大幅减产,有的收成仅两成左右,有的地方颗粒无收。亟待救济的灾民有30多万人。还有从冀西、豫北和黄河以南国民党统治区逃过来的几万难民需要安置。全区军民衣食短缺,机关和部队给养近乎枯竭,战士们衣不蔽体、食不果腹,经常是饿着肚子同日、伪军作战。面对如此严峻的形势,在刘伯承、邓小平的领导下,在根据地内,一方面实施精兵简政政策,着力减轻人民负担,一方面厉行节约,积极开展自救活动。

邓小平亲自抓一二九师师部的精简,同时还直接指导了第六军分区的精简。为了做好精兵简政的思想工作和组织工作,在邓小平的具体指导下,各级都成立了整编委员会,编印了宣传资料,在党、政、军各系统迅速展开自上而下的普遍的思想动员工作。针对有些干部、战士存在的不理解情绪,邓小平在一二九师部直属队召开的排以上干部“精兵主义”讨论大会上,指出了精兵简政的必要性和迫切性:“我们是人民的军队,应该特别关怀民间疾苦,厉行精兵简政。减轻人民的负担,人民才能更好地支援我们打败日本侵略者。”在邓小平的部署下,一二九师的精简工作取得很大成绩,一二九师直属队从41个伙食单位减到19个,各军分区与新一旅、三八五旅共减少156个伙食单位。军队的精简整编直接带动了地方简政,晋冀鲁豫边区党委、边区政府根据民力负担对政府脱产人员进行限额,制定了简政方案。精简工作的原则是多减上层,加强下层,多减事务人员,加强区对村的领导等。各地对县、区、村各级政权机构进行调整或合并,减少了机构,精干了人员,提高了工作效率。全根据地脱产人员的比例压缩到了总人口的3%以下,党群关系、军民关系大为改善。

在精兵简政的同时,邓小平还在根据地实行了严格的节约措施,要求一二九师和各军区所属部队必须坚决节食节用。粮食方面,主力部队由每日一斤半小米逐步减为一斤,地方武装由一斤一两减为十五两(十六两制),机关由一斤减为十三两。普遍以野菜代粮,一日三餐以稀为主。每人每日一角二分的菜金,每人每月一元五角到五元的津贴费,每个连队每月近百元的办公费由各单位从生产中自行解决。刘伯承、邓小平也同大家一样节约用粮,并一再向行政科和管理员交代,不准揩大食堂的油。在刘邓首长的带动下,根据地掀起了“节约粮食,救济灾胞”的热潮,有不少饿得奄奄一息的灾民就是吃了部队干部战士和地方工作人员背着送去的救济粮才活下来的。