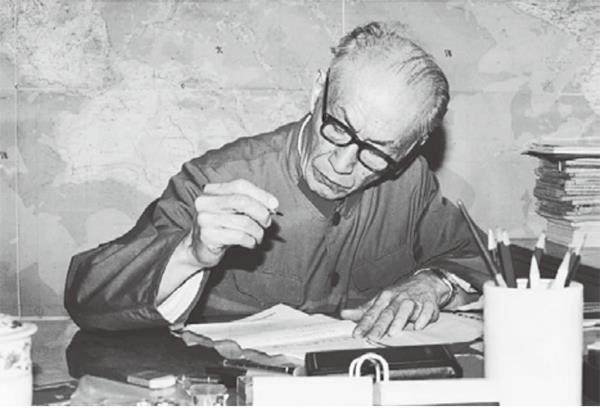

2024年12月25日,是朱光亚诞辰100周年纪念日。诺贝尔物理学奖获得者李政道曾评价朱光亚:“他十分精心地组织了王淦昌、彭桓武、郭永怀、程开甲、邓稼先、陈能宽、周光召、于敏、黄祖洽、陆祖荫等等,成千上万的祖国杰出科学家和工程技术人员进行了‘两弹’研制,是中国‘两弹’研制中的科技众帅之帅。”从北京到青海金银滩,再到新疆马兰和罗布泊;从北京花园路九所到三里河二机部大楼、旃檀寺国防科委和国防工办大楼,再到中南海西花厅……我们追随着他的足迹,回顾他为祖国核事业奉献一生的传奇经历。

统筹推动“596大会战”

1962年9月,二机部党组呈报了《1963、1964年原子武器工业建设、生产计划大纲》,明确提出争取在1964年、最迟在1965年上半年爆炸我国第一颗原子弹的“两年规划”。为了进一步分析研究其可行性,朱光亚负责主持制订了《原子弹装置科研、设计、制造与试验计划纲要及必须解决的关键问题》与《原子弹装置国家试验项目与准备工作的初步建议与原子弹装置塔上爆炸试验大纲》。

1962年10月30日,罗瑞卿向中央提出力争在1964年爆炸第一颗原子弹的报告。11月3日,毛泽东批示:“很好,照办。要大力协同做好这件工作”。随后,成立了周恩来领衔的中央专门委员会加强对原子能工业建设与核武器研制试验工作领导。1962年12月4日,朱光亚列席了周恩来主持召开的中央专委第三次会议,向与会者介绍原子弹装置的理论设计方案。中央专委审议批准了“两年规划”,并逐项解决了二机部提出的一系列问题。

1963年3月,位于青海某地的核武器研制基地初步建成,北京九所的科研人员和从全国抽调的技术人员奔赴汇聚到研制基地,草原大会战(又称“596大会战”)拉开帷幕。到1964年,第一颗原子弹从理论设计、结构制造、加工能力到实验测试手段等各方面工作都取得显著进展。青海221基地已经浇注生产了炸药部件,兰州504厂也生产出了合格浓缩铀产品,各项工作有条不紊地进行着。

为了加强对核武器研制工作的领导,1964年2月25日,二机部党组对核武器工作体制作出调整,将原九局、九所与青海基地合并成立九院。3月2日,任命朱光亚为院党委常委、副院长,在技术上总负责。

组织突破聚合爆轰核心技术难关

1964年上半年,朱光亚的主要任务是部署和领导开展“冷试验”,即聚合爆轰试验。

我国第一颗原子弹设计采用的是技术上比较先进的内爆型,聚合爆轰试验是验证原子弹理论设计、摸索产品设计规律和参数的关键途径,为此,朱光亚在1963年5月就起草了进行爆轰试验的技术文件,部署开展有关工作,并于12月24日在青海基地进行了1∶2缩小尺寸的全弹(未装铀部件)聚合爆轰出中子试验,朱光亚全程参加指导试验。这次试验取得圆满成功,为596原子弹装置在1964年首次爆炸奠定了可靠基础。试验结束后,朱光亚以二机部名义起草了《核装置聚合爆轰产生中子的试验情况简报》,经二机部领导审阅后,上报邓小平、聂荣臻、罗瑞卿等中央领导。随后,他又组织起草、修订《全球聚合爆轰出中子的模拟试验》方案,部署开展1∶1全尺寸爆轰出中子模拟试验(即“冷试验”)。

为了确保“冷试验”任务的完成,1964年3月28日,朱光亚和王淦昌等组织研讨大型炸药件加工工艺问题,确定1∶1尺寸炸药球的成型工艺。3月30日,朱光亚组织起草、审订九院《1964年科研工作计划纲要》,分三个部分详尽部署了第一颗原子弹研制试验各项工作。4月6日,组织科研人员对某试验光学与电子学测试结果进行了总结分析。4月11日,周恩来主持召开中央专委第八次会议,决定首次核试验采用塔爆方式,要求9月10日前做好准备。第一颗原子弹研制试验大会战进入最后冲刺阶段。

在“冷试验”之前,朱光亚还对新疆罗布泊核试验场区进行了实地考察和调研。核试验场区选在干旱少雨的戈壁滩上。为了掌握实地情况,1964年4月22日,朱光亚同李觉、吴际霖等一起,从青海核武器研制基地出发,先乘火车,再乘汽车,行程上千公里,对沿途铁路、公路、“搓板”路及站台转运、气象、历年气候变化等情况进行了详细调查。到达场区后,朱光亚详细了解试验铁塔、主控站、指挥中心、简易机场、后勤保障、通讯、运输条件等各方面情况,并召开了关于原子弹试验用铁塔装置的技术协调会议。根据实地考察掌握的情况,朱光亚重新起草了《对试验铁塔技术要求的初步意见》,并修改补充了原子弹装置的运输方案。

考察期间,朱光亚与核试验基地研究所所长程开甲等围绕试验技术问题进行了多方面对接交流。