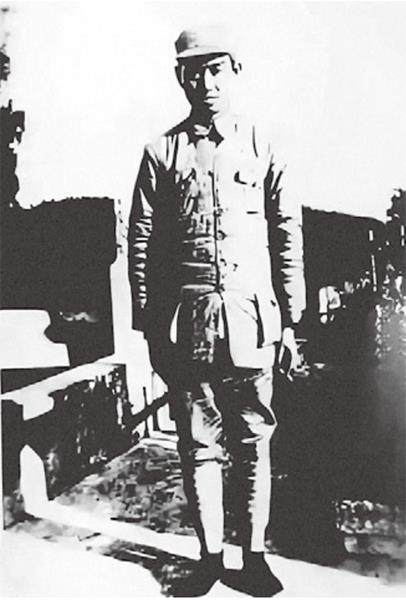

高敬亭,原名高志员,河南光山(今属新县)人。1928年,参加黄麻起义。1934年11月,红二十五军撤离根据地开始长征,高敬亭仍留在根据地坚持游击斗争。他奉命重建红二十八军,在极其危险的条件下,领导部队在大别山地区坚持了艰苦卓绝的三年游击战争。1937年,高敬亭任中共中央军事委员会新四军军分会成员、新四军四支队司令员和军政委员会主席。

在大别山区坚持游击战争

1934年11月11日,中共鄂豫皖省委在光山县花山寨举行第十四次常委会议。会议根据鄂豫皖根据地第五次反“围剿”的实际情况,讨论了程子华从中央苏区带来的党中央的指示精神,决定红二十五军向京汉铁路以西实行战略转移。

1934年11月16日,红二十五军主力从河南省罗山县何家冲出发开始长征,这次转移因军情紧迫、时间仓促,没有来得及通知高敬亭。为适应主力西移后的新的斗争形势需要,时任省委常委兼皖西北道委书记、红七十五师政委高敬亭将为掩护主力转移和护送伤员留在皖西的三个不同建制的连队,同原来坚持皖西的红八十二师部分队伍合并成立红二一八团,主动承担起保卫鄂豫皖苏区的任务。

1935年1月底,高敬亭率领红七十五师到达金寨县抱儿山。此时,奉命寻找高敬亭的方永乐、陈守信、徐成基率领鄂东北独立团经过艰苦转战,冲破敌人重重封锁线,也于2月1日到达抱儿山,与高敬亭部队会合。方永乐向高敬亭传达了中共鄂豫皖省委临行前的指示,高敬亭才知道红二十五军已经离开根据地长征。

1935年2月3日,高敬亭在会上决定将分散在鄂东北皖西北的各路红军及游击队进行统一整编,重建红二十八军。会议决定:一是成立鄂豫皖苏区新的领导机构。鄂豫皖苏区暂不设省委,红二十八军不设军长,只设军政委,由军政委统一领导鄂豫皖苏区党政军全盘工作。会议推选高敬亭任军政治委员,他以红二十八军军政委的名义领导党政军的工作。政治委员是党代表,只有政治委员能够同时领导军队和地方工作,这在鄂豫皖是有先例的。高敬亭机要译电员张辉回忆:“当时有人喊高敬亭高政委,有人喊高军长,也有人喊高书记,高都答应,但在战争时期,许多人还是称呼高军长。”警卫员李纪文回忆:“1935年初,罗山独立团政委黄仁挺选派他去给高军长当警卫员,他印象最深的就是高军长瘦高个,为人平和,生活朴素,总是穿着黑土布的列宁服。”为了提高部队的战斗力,保证党指挥枪,红二十八军、师、团、营都坚持了政治委员制度。连队有党支部,政治指导员兼任支部书记。高敬亭认为:“政治委员是代表党的,党指挥枪是我们的原则。”二是整编部队。会议根据省委指示信的精神,决定将红二一八团与鄂东北独立团合并,重新组建红二十八军。

红二十八军人数不多,但高敬亭教育干部战士说:“不要怕咱们现在势力小,我们铁了心革命,一定能打赢。朱毛在江西,有十几万红军,有很大一块根据地。我们学朱毛,以后还能把根据地再搞大些!”在三年游击战争中,高敬亭身患疾病,但他不仅亲自带兵打仗,而且在敌人封锁的岁月中积极寻找上级党组织。

在三年游击战争中,高敬亭领导红二十八军以不足2000人的部队,与敌人大小战斗数百次,粉碎敌人反复“清剿”,取得了辉煌战绩,有力地支援和策应了红二十五军北上。1936年6月,上海《申报》曾报道:“高俊(敬)亭匪全部精锐,不过千余人,在边区各县时集时散,现化整为零,日见扩大,滋蔓难图。”毛泽东曾专门题词:“红二十八军很有成绩,很了不起。”1938年春,周恩来在武汉见到高敬亭时,高度评价了高敬亭率领红二十八军对敌作战英勇顽强的革命精神,说:“中央红军长征后,你们在十分艰苦、十分困难的条件下坚持敌后斗争,你的功绩很大。你们在敌后保存住这样一支红军队伍,这是很了不起的。”

1937年12月28日,高敬亭在武汉长江局参加新四军军部成立会议。周恩来代表中共中央,宣布大江南北的红军、游击队统一编为新四军。

1938年1月6日,军部移驻江西南昌。2月上旬,所属部队开始集结整编,其中活动在长江以南各省的红军游击队,奉命赴皖南歙县岩寺集结整编。